2016年4月1日の午前11時39分ごろ、最大震度4を和歌山県で記録する地震が起きた。震源地は三重県南東沖。「東南海(とうなんかい)」とよばれるこの海域には、近い将来、死者が最大30万人に達する巨大地震を起こすとみられる「南海トラフ」が、日本列島沿いに走っている。2011年に東日本大震災が発生して以来、震度4くらいの地震は頻発しているが、場所が場所だけにヒヤリとさせられた。

九州大学の辻健(つじ たけし)教授らのグループがこのほど発表した研究結果によると、この地震は、ほんとうに間一髪のヒヤリだった可能性がある。

「トラフ」は、大陸の下に海底が潜り込んでいるところにできる、海岸線に沿った海底の溝だ。溝が深いものを「海溝」とよび、やや浅い場合を「トラフ」という。いずれも巨大地震が繰り返し起きる場所で、東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震も、東北・三陸沖の日本海溝で起きた。

2016年に発生した地震の少し列島側では、1944年に巨大地震が起きている。昭和の東南海地震だ。マグニチュードは7.9、死者・行方不明者は静岡県、三重県、愛知県などで計1223人に達し、太平洋に面した紀伊半島の熊野灘では、6〜8メートルの津波が発生した。このふたつの地震は、どのような点が同じで、何が違うのか。

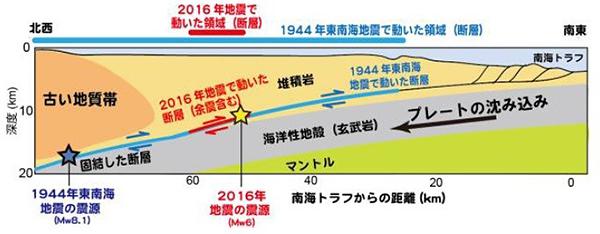

この海域では、東から西に進んできた「フィリピン海プレート」とよばれる海底の岩板が、列島の下に潜り込んでいる。その結果、岩板の上に載っていた堆積物が列島に押し付けられ、巨大な「付加体」として列島に加わっていく。昭和の東南海地震は、約1400万年前にできた古くて重くて硬い付加体と、あいかわらずその下に潜り込み続けるフィリピン海プレートとの間で発生し、その際の地盤のズレが広範囲に広がった。2016年の地震も、そのとき動いた断層の一部が、ふたたび動いたと考えられている。つまり、規模の大小はあっても、同じ地震だったわけだ。

辻さんらは、従来の観測データに新しい解析手法を適用し、海底下の構造を詳しく調べた。その結果、東南海地震が、古い付加体がフィリピン海プレートと固くくっついた部分で起きたのに対し、2016年の地震は、沖側に新たに加わった軟らかい付加体で起きていたことが分かった。付加体が軟らかく、動きやすかったため、大きなエネルギーがたまる前に小さく動いたのだ。

ただし、2016年の地震では、陸側にある古い付加体との境目で余震が何度も起きていた。「もしこの余震が古い付加体の下まで入り込んでいたら、東南海地震と同じ状況になっていた可能性がある」と辻さんは言う。余震はその一歩手前でとどまり、結果として、ぎりぎりセーフだった。そして、この場所で余震が発生したことにより、将来の大地震を引き起こしかねない地殻のひずみが、さらにたまっている可能性もあるという。海底下の構造が詳細に分かったことで、最近の地震とかつての巨大地震の関係が明確になってきた。

このように研究が進展しても、肝心の巨大地震がいつ発生するかを正確に言い当てることは、科学にはできない。地震は、たまっているひずみが、何かをきっかけに一気に解放される現象だからだ。地震発生の可能性が高まってきたことは分かっても、いつどんな「きっかけ」が来るかは分からない。両端を持って力を加えた木の棒がいつ折れるかを正確に言い当てられないのと同じことだ。

海溝やトラフでは、同じ地震が繰り返し起きる。南海トラフは近い将来、「南海」「東南海」「東海」の海域で巨大地震を起こす可能性が高い。研究で分かってきた海底下のリアルな姿を胸に、社会は来るべき事態に備えるしかない。

関連リンク

- 九州大学などプレスリリース「南海トラフで発生する地震の大きさをコントロールする断層の特徴を発見」