プレートの境界面が時間をかけて静かにずれる「ゆっくり滑り」(スロースリップ)が南海トラフ巨大地震の想定震源域で繰り返し発生していたことが海底観測の結果明らかになった、と海洋研究開発機構(JAMSTEC)と東京大学、米ペンシルベニア州立大学などの研究グループが16日発表した。研究成果は同日付の米科学誌サイエンスに掲載された。

ゆっくり滑りは、通常の地震と異なり、地下の断層が1日以上の時間をかけてゆっくり滑る地殻変動現象。自発的に繰り返し発生するタイプと、2011年の東北地方太平洋沖地震のような大きな地震に誘発されるタイプがあるという。人が感じるような揺れは伴わないが、プレートの沈み込み帯の浅部で発生することが多いとされ、プレートにたまったひずみを調整しているとの見方もある。最近、北海道、東北地方から関東沖合までの広域やニュージーランド沖で発生していたとの観測結果が報告されて巨大地震との関連が注目されているが、詳しいことはまだ解明されていない。

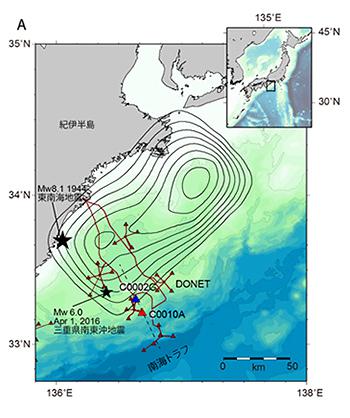

JAMSTEC地震津波海域観測研究開発センターの荒木英一郎(あらき えいいちろう)主任技術研究員らは、1944年の東南海地震の震源域である紀伊半島熊野灘とその沖合の海底2ヵ所をそれぞれ掘った2つの掘削孔(掘削地点名「C0002G」と「C0010A」)で2011年〜16年の約6年間に連続して観測された水圧データを解析した。さらにJAMSTECが開発し南海トラフ周辺の深海底に設置した「地震・津波観測監視システム」(DONET)の海底地震計データも解析し、2つの解析結果を総合的に分析した。

その結果、ゆっくり滑りが8〜15カ月の間隔で8回起き、1回当たりわずか1〜4センチを数日から数週間かけてゆっくりと滑っていたことが分かった。このほか、プレートの沈む込みでたまったひずみの30〜55%が1回の滑りで解放されたことも推定できたという。8回のゆっくり滑りの発生が明らかになったのは南海トラフのプレート境界で巨大地震の想定震源域。

今回の研究成果について研究グループは「ゆっくり滑りが地震発生帯の固着域で進行しているゆがみのエネルギー蓄積と深い関係があることを示唆している」としている。

関連リンク