震災を教訓とした「災害に強い国づくり」が進められる中、災害時におけるロボットの活用が注目されている。その研究開発をわが国でけん引してきたパイオニアが、東北大学の田所諭(たどころ・さとし)教授だ。自身の阪神・淡路大震災の体験をきっかけに、災害という場面で「困っている人を助ける」ロボットの開発に着手。2つの大震災を超えて、災害現場で力を発揮するタフなロボットの開発に携わってきた田所さんは、これまで何を考え、どんな未来を描いているのだろうか。

「困っている人を助ける」ために

田所さんのロボット開発の原点は、その少年期にまでさかのぼる。当時は『鉄腕アトム』など、ロボットが活躍するアニメ作品が人気を博した時代。そんなアニメを見て育った田所さんは、その後ロボットへの興味そのままに精密工学を専攻し、研究開発の道に飛び込んだ。

当初は機械としてのロボットの効率化・高性能化への関心が強かった田所さんの最初の転機が、1995年1月17日に発生し、およそ6500人が犠牲となった阪神・淡路大震災だ。近畿地方を中心として広域に被害が及ぶ中、自身も神戸で被災者として甚大な被害を目の当たりにした田所さんの胸には、少年期の思い出と共に、ある考えが浮かんでいた。

「科学技術はこうした課題を解決するものであるべきなのに、今現実にあるロボットは『困っている人を助ける』ことができていない。それどころか、それをやろうとする研究をやっている人すら存在していない。このままでは100年たっても人の命が助かる技術はできない。できるかどうかはわからないが、草の根からでも始めていかねばならないと思った」(田所さん)

災害発生時に活用できるロボットを開発し、一人でも多くの命と暮らしを守る。田所さんの中で「災害救助」と「ロボット」が結びついた瞬間だった。

まずは被災者への聞き取り活動から

大きな決意を胸に歩み始めた田所さんだったが、その道のりは険しかった。1990年代のロボットといえば、工業製品の組み立てなどに従事する、いわゆる産業用ロボットがほとんど。そもそも「人間の命を救うロボット」など、研究になるのか、という疑問の声が大多数だったという。

そんな中で田所さんがまず始めたのが、救助当事者への聞き取り活動だった。被災者はもちろん、救助にあたった消防士やボランティアからのヒアリングやディスカッションを重ね「どのように救助したのか、されたのか」の実態を調査。これらを分析することで、災害救助のどの部分をロボットで支援可能かアイデアを抽出した。例えば、がれきの中に潜り込んでの救助であれば「要救助者の居場所まで到達し」「要救助者を見つけ」「その状態を調べる」という具合に各作業内容を分割した上で、どの部分をロボットが担当できるかを絞り込んだ。

さらに、学会に研究会を立ち上げ、災害時に活動するロボットについて課題の洗い出しを、他の研究者を巻き込みつつ進めていったという。議論を重ねる中で技術の改善も進み、ロボットの運動性能の向上や、赤外線カメラなどの周辺機器の小型化も実現。災害救助用ロボットが、実用に耐えるものとして少しずつ形になりつつあった。

福島原発でQuinceが貢献

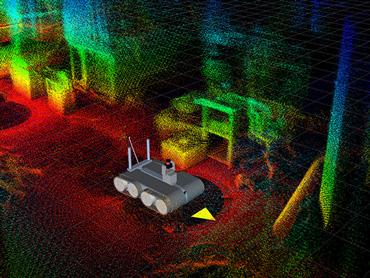

そうした取り組みが社会的にも認知されるようになってきた最中、わが国は再び未曽有の災害、東日本大震災に見舞われる。地震や津波だけでなく、それらによって誘発された事故により、甚大な被害が出たことは記憶に新しい。そんな中、田所さんらの研究グループは、福島第1原子力発電所内部の調査のため、緊急災害対応ロボットQuince(クインス)を探索活動に投入。被害状況を詳細に把握し、後の原発内での作業プラン策定などに大きな貢献を果たした。

このQuinceの開発には、東日本大震災の発生前から続いていたある取り組みが大きな力になったそうだ。それが競技用のロボット開発を通じ、新たな技術開発を目指す国際的コンテスト「ロボカップ」。実は田所さんは2001年にロボカップの新部門として、模擬災害現場におけるロボットの性能を競う、レスキュー部門を立ち上げていた。大会を重ねる中で「手弁当で集まった多くの研究者や学生が、さまざまな技術的課題の解決に向けてアイデアを出し合う体制ができた」(田所さん)。そんな中で、複数のクローラによる高い運動性と、閉鎖空間における自律マッピング機能を併せ持つQuinceの基礎が、ボトムアップ的に作られていったと言う。

東日本大震災での経験について田所さんは「たくさんのロボットが実際に使われ、試され、一定の成果を上げた、人類の歴史上初めての大規模災害だった。一方で、配備されていないロボットはすぐに現場で使うことはできず、初めてだから失敗することも多かった。広く取り上げられたので、一般の方々への周知が進んだ側面もあった」と回想する。

災害で必要な厳しい条件に対応できること

田所さんが目指すロボット開発のキーワードとしてしばしば登場するのが「タフ」という言葉だ。一般的には「壊れにくい」とか「疲れを知らない」といった意味合いで使われるが、田所さんが追求する「タフ」という考え方は、異なった意味があるという。

「ロボットが災害現場で活躍するには、さまざまな厳しい悪条件の下で性能を発揮できなければなりません。がれきが険しかったからできなかった、暗いから見えなかったでは役に立ちません。厳しい条件下で技術が成立するよう、制約条件をひとつひとつ外していかねばなりません。困難な現場状況であっても技術が効力を発揮できること、それが「タフ」という言葉に込められた意味なのです」(田所さん)。

実際の災害救助の場面では、道路がでこぼこしていたり、重いものでふさがれていたりといった不測の事態が多々起こりうる。ロボットの持つ環境認識や自律知能がうまく働かないことも多い。それらを乗り越えて要救助者を発見して、救助活動ができること、一言で言えば「災害現場で求められる厳しい条件で機能できる能力を備える」ことが、災害救助用ロボットに求められていると田所さんは強調する。

ユーザーニーズとのギャップを埋める

とはいえ、ユーザーが求める難しい条件で機能や性能を実現することは、現在の科学技術の限界を超えている。万能型のロボットなど実現できるはずもなく、使用条件と機能や性能はトレードオフの関係にある。

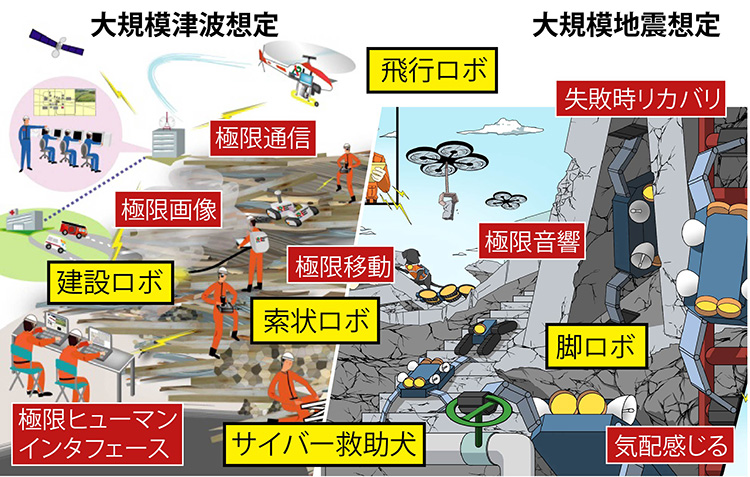

(https://www.jst.go.jp/impact/program/07.html より引用)

「タフ」なロボットの開発には、実際の機材の使われ方を踏まえ、本当に求められていることの見極めが不可欠だ、と田所さんは言う。「ロボットのキャパシティーが限られる状況では、どんな機能が必要か取捨選択し、システムとして目的に対して最適なものを作り上げることが求められる。そのためにはユーザーサイドと、開発にあたる研究者サイドとのギャップを埋めることが必要だ」(田所さん)。初めは、実際にロボットを使う側と作る側が目指すものは一致しない。技術を作ることは目的ではなく、効果的な災害への対処ができる道具が必要なのだ。その両者をつなぎ意見をすり合わせるための場作りと、当事者の立場を理解することの両方が、災害救助用ロボットの開発に求められている。

「災害で必要な厳しい条件に対応できること」と「ユーザーニーズとのギャップを埋めること」。この2つのポイントは、東日本大震災から、新型コロナウイルス感染症がまん延する現在まで、10年にわたり取り組まれてきた課題だと、田所さんは言う。

災害救助用ロボットの技術を平時にも活用しよう

「『想定外』と言われてきた東日本大震災の被害の多くは、実際予想できたことがほとんどだった。感染症にしても、いつかパンデミック(世界的大流行)が起こるという予想は以前からされていて、実際に重症急性呼吸器症候群(SARS)などがまん延したこともあった。備えようと思えれば備えられたはずで、その必要性を真摯(しんし)に検討し、その上で備えを行うべきかどうかの判断がなされていない側面が、いまだにあるのではないか」(田所さん)

災害が起こることを前提とした社会インフラと、それを下支えする制度作りの重要性は、災害救助用ロボットでも変わらない。田所さんは「この課題を解決できる力を持っているのは、科学技術しかない」と考えている。平時における備えとして、災害救助用ロボットを軸とした「エコシステム」の構築を提案する。その一つの方法としては、災害救助用ロボットに開発した技術を、平時に運用するロボットにも積極的に活用していくことが必要だ。災害のために創られた技術を、平時に活用することで、技術開発を促進することはもとより、社会実装の障壁を下げなければならない。

むろんその実現のためには、開発にあたる研究者、企業、公的組織全ての意識改革が必要だ。社会課題を解決する研究開発の推進や、新たな技術開発にチャレンジする若手研究者支援体制の拡充なども求められるところだが、最も重要なのは「最大のエンドユーザーである国民の意識改革だ」と田所さんは語る。

大規模な災害は感染症と同じく、いつ何時誰の身に降り掛かるか分からない。つまり、今ここに生きる全ての人が当事者になりうる。特定の誰かに研究や開発の方向性を任せきりにするのではなく、どのように技術を活用するかを一人一人が考えること。それが災害という共通の課題に立ち向かう上で必要な「備え」というわけだ。その心構えは、今われわれが直面している新型コロナウイルスの脅威に対抗する上でも必要不可欠ではないだろうか。

田所諭(たどころ・さとし)

東北大学大学院情報科学研究科教授。

1984年東京大学大学院修士課程修了。1986年神戸大学工学部助手。同大学助教授を経て、2005年から現職。2014年〜2018年ImPACT(革新的研究開発推進プログラム)「タフ・ロボティクス・チャレンジ」プログラム・マネージャー。科学技術分野の文部科学大臣表彰など受賞。ものづくり技術を基盤とした、災害緊急対応、復旧、予防の支援用ロボットおよびICTの研究開発を専門とする。IEEE Fellow、博士(工学)。

関連リンク