太陽系には多くの謎が残っている。惑星などがどうやって生まれて現在の姿になったのか、地球の生命はどのように誕生したのか…。こうした不思議を解き明かす鍵を、太陽や惑星に比べ目立たない天体、小惑星が握っているといい、研究者の熱い視線を浴びている。日本は探査機による小惑星の試料回収(サンプルリターン)に2回成功しており、続いた米国との間で研究の連携が進む。天体の地球衝突から人類を守る「防衛」分野でも、小惑星の研究が本格化している。新たな探査計画も複数あり、日本が関わる動きが活発だ。小惑星をめぐる、今年の気になった動きをまとめた。

大収穫の試料通じ日米「能力高め合う」

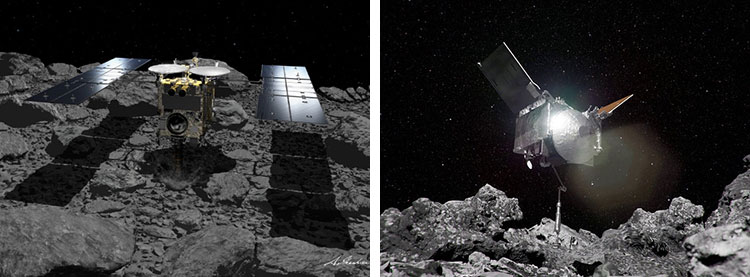

「米国版はやぶさ」ともいわれる探査機「オシリス・レックス」が小惑星から地球に持ち帰った試料の一部が8月、宇宙航空研究開発機構(JAXA)に届いた。米航空宇宙局(NASA)との協力関係の一環で、JAXAの「はやぶさ2」が採取した試料と、互いに“交換”して分析するもの。その後、JAXAの専用施設で分類や観察の作業が続いた。

小惑星の試料は、初代「はやぶさ」が2010年、史上初めて地球に持ち帰った。これに続き、はやぶさ2が小惑星「リュウグウ」を、オシリス・レックスが「ベンヌ」を探査。採取した石や砂の試料を、それぞれ2020年12月、昨年9月に地球に持ち帰った。運んだ量は、はやぶさ2が想定した最低100ミリグラムを大幅に上回る5.4グラム、オシリス・レックスも60グラムの目標に対し倍の121.6グラムと、双方が大収穫を果たしている。なおオシリス・レックスはオサイリス・レックス、ベンヌはベヌーとも表記される。

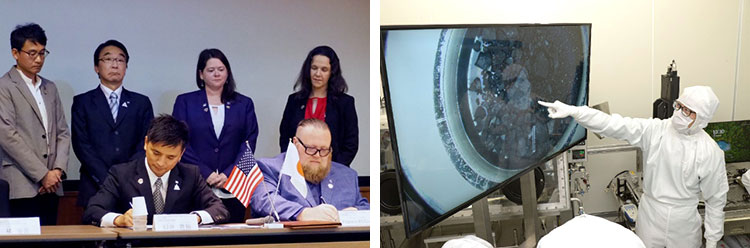

研究や探査の相互支援の覚書に基づき、JAXAは2021年11月、リュウグウの試料の10%、約0.5グラムをNASAに届けた。ベンヌの試料は今年8月21日、NASAの担当者3人が相模原市のJAXA宇宙科学研究所(宇宙研)を訪れ、試料の0.5%にあたる0.66グラムを贈った。分け合う試料は色や形、大きさといった全体的な特徴を捉え、かつ損傷や汚染がないことを条件としたという。

宇宙研に試料を届けたNASA本部宇宙物質キュレーション分野のキャスリーン・バンダー・カーデン・チーフサイエンティストは会見で、思いをこう語った。「試料を無事に引き渡せて、とても興奮している。JAXAが史上初の小惑星試料回収から学んだことは、オシレス・レックスが無事に探査するのに大いに役立った。JAXAは、試料を世界が活用し、得られる科学を向上させる能力を持っている。日本は重要なパートナーで、これからも能力を高め合い、太陽系を探査していくのが楽しみだ」

火星衛星、月探査…将来に向け技術先取りも

ベンヌの試料を受け入れた宇宙研の施設は「地球外試料キュレーションセンター」。既にリュウグウの試料を扱った実績がある。キュレーションとは、資料や情報を特定の視点で収集、識別して価値を確認するといった意味だ。

センター内には、チリやホコリを抑え、温度や湿度、気圧を保つクリーンルームが整備されている。室内には、試料を汚さず扱うための密封容器、試料に赤外光を当て、物質の特定や量の測定を行う装置などを設置。フランスの研究機関が開発した装置も含まれている。

ここでベンヌの試料に対し、まず基本的な情報を把握する「初期記載作業」を実施。そして試料を選(よ)り分け、この年末に国内外の研究グループに配布する。配布先の枠組みは大きく2種類あり、(1)リュウグウの試料との比較研究を進めたり、分析技術の向上を目指したりする「戦略的・優先的配分」と、(2)自由な発想の研究を支援する「一般公募」――に分かれている。

宇宙研で地球外物質研究グループ長を務める臼井寛裕(ともひろ)教授は今年6月、報道陣に「リュウグウとベンヌの比較だけではない。今後は火星の衛星のフォボスから試料を回収するJAXAの計画『MMX』があり、また『アルテミス計画』(国際月探査)では月から試料を持ってくる。こうした2030~40年代のキュレーション技術を先取りしていくことも重要だ」と指摘した。

歴史を閉じ込めた超一級試料

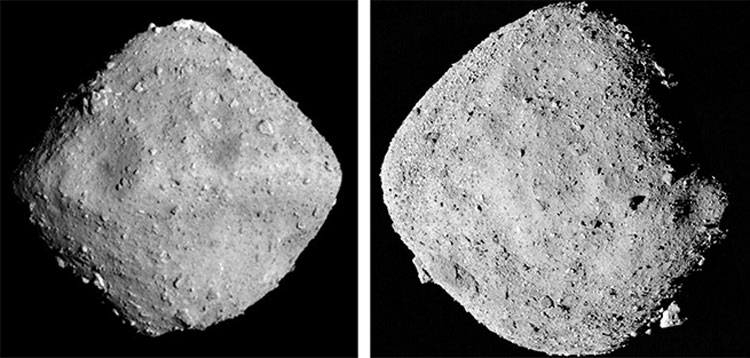

はやぶさ2が訪れたリュウグウは炭素質で、有機物や水を含み、太陽系初期の状態をよく保っていると考えられるタイプの「C型小惑星」。このような天体が太古の地球に衝突して、生命や海水の原材料がもたらされたことが有力視されている。このことの検証を通じて生命の起源を探るのが、はやぶさ2の重要テーマの一つだ。そしてベンヌもC型の一種で、細かい分類の「B型」とされている。

はやぶさ2はリュウグウに2回にわたり着地して表面や地下の試料を採取し、地球に持ち帰った。こうした工学的な一連の成果はその都度、大きく報道された。一方、理学の成果は試料をつぶさに調べ、観測データや理論と突き合わせるなどして長年、コツコツと積み重ねられていく。こうした性質上、インパクトをもって世に知られにくい面がある。リュウグウの試料は初期分析に続き、科学者からの提案を受けて国内外に分配されている。成果はこれまでのところ例えば、次の(1)~(3)のように説明できそうだ。

(1)リュウグウの元素の組成や同位体比は、太陽系形成時の状態を保っているとされる「イブナ型炭素質隕石」によく似ている。このタイプの隕石は研究者の間で、太陽系の歴史を理解する手がかりとなる標準試料とみなされてきた。つまり、はやぶさ2により、太陽系初期にあった惑星の材料のような試料を採取した。地上で見つかる隕石は地球環境のせいで変質しているのに対し、生々しい超一級試料を人類が獲得できたことになる。

(2)水が関与してできる「含水鉱物」が多く見つかった。氷が解けて水になり、鉱物と反応してできたようだ。液体の水が、硫化鉄の結晶にわずかに閉じ込められていることも発見した。ただ現在のリュウグウはサイズが小さく、液体の水はできないはずで、元々は大きな天体(母天体)だったに違いない。また、水は二酸化炭素を含んでいたが、二酸化炭素が水に取り込まれるには、低温で固体だったはずだ。一部試料の水素と窒素の同位体成分などからも、リュウグウの故郷が、太陽系のはるか彼方(かなた)の冷たい場所であることがうかがえる。放射性同位元素を調べ、46億年前の太陽系誕生の、500万年後に含水鉱物ができたことも分かった。

はやぶさ2が現地で上空から観測した時点では、リュウグウは脱水した岩石でできているともみられたが、持ち帰った試料はやはり、含水鉱物に富んでいた。脱水したのは、表面だけだったのだ。こんなことからも、実物試料を回収する探査の意義が感じられる。

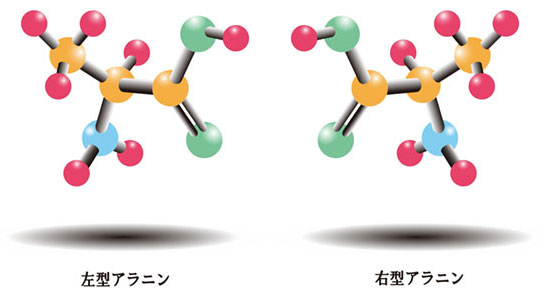

アミノ酸立体構造、地球の生物と違い

(3)試料から有機物が豊富に見つかり、生命に不可欠のアミノ酸が含まれていた。ただ、地球の生物のものとは様子が違う。アミノ酸は原子の構成が同じでも、右手と左手のように、分子の立体構造には鏡に映したような違いがある。高校の化学で習う光学(鏡像)異性体だ。地球の生物のアミノ酸は大半が左手型。これに対し、リュウグウの試料からは右手型と左手型が均等に見つかった。もし小惑星のアミノ酸も左手型が優勢なら、生命の原材料が天体によって運ばれてきたことの蓋然(がいぜん)性が高まるともみられたが、“宿題”になった観がある。

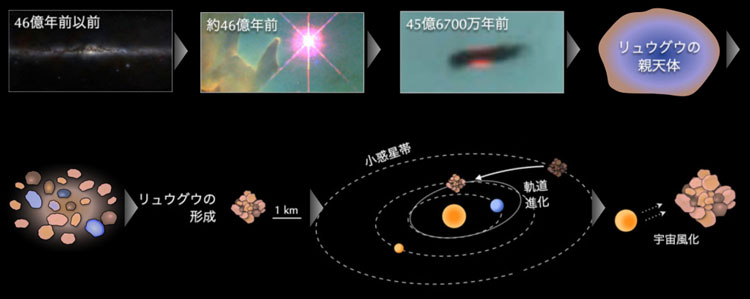

これまでのさまざまな成果から、太陽系の歩みを感じ取れるようなリュウグウの歴史が浮かび上がってきた。まず、初期の太陽系の彼方で、惑星の部品となる微惑星がたくさんできた。その一つがリュウグウの母天体で、直径数十キロ。この母天体は別の天体と衝突して粉々になった後、一部が再び結集して900メートルほどの今のリュウグウとなり、探査機が届くような地球の近くに移動してきたようだ。

今年11月21日には、リュウグウの試料から塩の結晶を発見した、と京都大学などの研究グループが発表した。母天体にあった塩水が蒸発または凍結をした後、析出したものとみられる。リュウグウで液体の水が消えた過程を示しており、太陽系の水の歴史に関わる意義のある成果という。

リュウグウは、太陽系の歴史が詰まったタイムカプセルのような天体の、ごく一例に過ぎないだろう。さまざまな物質が、移動する天体に載って運ばれてきた経過がうかがえる。果たして、地球の生命の材料となった有機物や水のルーツはどうだったのか。これからも科学の挑戦に期待したい。

2つの試料…共通点と相違点に関心

一方、ベンヌの試料について既に発表された論文では、リュウグウの試料との類似性が示されている。東京大学大学院理学系研究科の橘省吾教授(宇宙研特任教授)は「元素の組成がよく似ており、地球に落ちてきた隕石にない特殊なパターンを示した。いくつかの有機分子が双方で見つかった。一方、炭素や窒素がベンヌでやや多い可能性など、違いも見えつつある」と説明する。

試料の共通点は太陽系で普遍的に起きたことを、相違点は各天体固有の歴史を、反映するという。橘教授は「元素、同位体、鉱物、有機物…と、多角的に比較することが重要。太陽系の始まりや、地球に有機物や水が届いた過程を解明したい」と意気込む。

あの彗星も観測、まだまだ頑張るはやぶさ2

さて、2014年12月の打ち上げから3600日あまりを経過したはやぶさ2は、第2の目的地の小惑星「1998KY26」に向け、地球から2億5700万キロ離れた位置を航行中だ。この夏には搭載したカメラで、太陽に接近した「紫金山・アトラス彗星」を観測した。話が脱線するが、この彗星は地上から肉眼で見えると期待される一方、その前に崩壊するとの悲観的予想を米国の研究者が示し、注目された。結果的には崩壊を免れ、肉眼で楽しめた人も少なくなかったようだ。筆者は都内で、淡い姿を辛うじて写真に捉えたが、皆さんはどうだったろうか。

はやぶさ2は今後、2026年7月に小惑星「トリフネ」に接近し、観測しながら引力を利用して加速。27年12月と28年6月に地球に接近し、31年7月に1998KY26に到着する。一方、オシリス・レックスも「オシリス・アペックス」と改名し、次の小惑星「アポフィス」に29年に到着するべく航行している。両機とも片道切符で、寂しいが、もう地球に戻ってはこない。

地球「防衛」研究でも注目

小惑星は、地球で暮らす人類を天体の衝突から守る「プラネタリーディフェンス(惑星防衛)」の研究でも、注目を集めている。白亜紀末の6600万年前、直径10キロの天体が地球に衝突して恐竜絶滅の大きな原因になったことが知られているが、これに限らず、地球には大小の天体が衝突し続けてきた。将来、人類を脅かすような天体が迫った時、われわれは対応に迫られる。

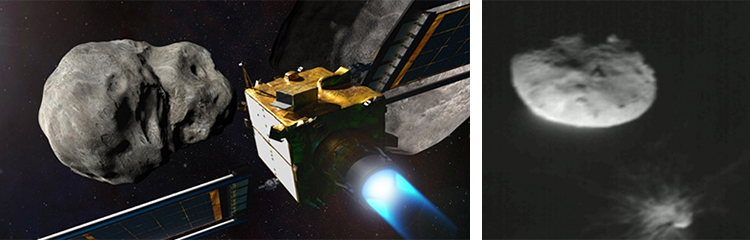

そこで米欧が本格的な研究に乗り出した。天体に機体をぶつけ、軌道をずらす効果の大きさなどを確かめるのだ。行き先は小惑星「ディディモス」(直径780メートル)とその衛星「ディモルフォス」(160メートル)からなる二重小惑星。まずNASAの機体「ダート」が2022年9月、秒速約6キロでディモルフォスに衝突した。その結果、ディモルフォスの公転周期を32分、短縮させることに成功。10分程度という予想を大きく上回り、効果の大きさが研究者を驚かせた。なお、この二重小惑星自体が実際に地球衝突のリスクを持つわけではないという。

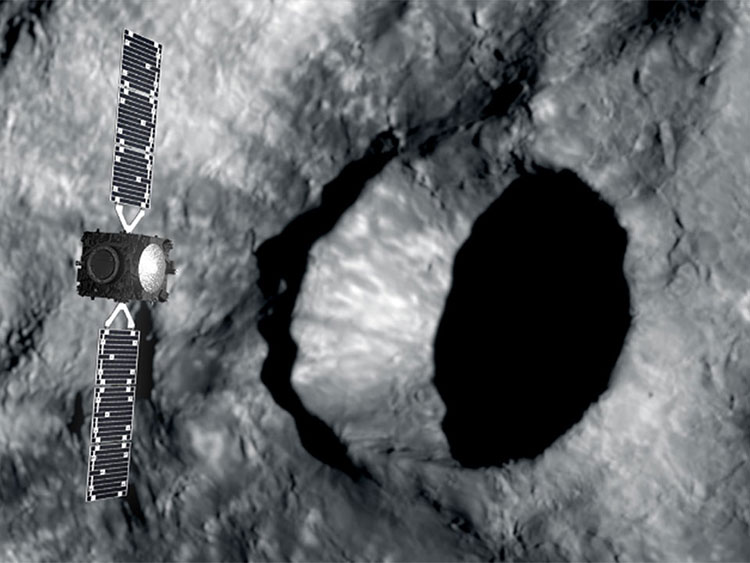

続いてこの二重小惑星に向け、欧州宇宙機関(ESA)の「ヘラ」が今年10月7日、米国から打ち上げられた。2026年に到着し、ダートの衝突による軌道や自転の変化、衝突でできたクレーターの様子などを詳しく調べる計画だ。

日本はヘラに熱赤外カメラを搭載しており、科学研究にも参画する。宇宙研でヘラのプロジェクトチーム長を務める岡田達明准教授は「機体をぶつけた効果を知るには、小惑星の重さや硬さを詳しく調べる必要があり、その役割をヘラが担う。飛び散る物質を考慮する必要もあり、簡単なことではない」と説明する。

JAXAでプラネタリーディフェンスのチームを率いる吉川真准教授によると、この分野は1990年代に研究が本格化し、特に近年、国連や各国の宇宙機関などで議論が活発になっている。太陽系では140万個の小惑星が発見済み。このうちリュウグウやベンヌのように、地球に近づくものは3万6000個ほどあるが、今後100年ほどは衝突しないことが分かっている。直径10キロ以上のものは全て見つけたとみられ、恐竜を絶滅させた規模の衝突の心配はないという。ただ、特に1キロ以下のものの発見数が増え続けており、つまり未発見の天体が多いことを物語っている。

2013年にはロシア・チェリャビンスク州に直径17メートルの隕石が落ち、深刻な被害が起きた。こうした天体を衝突前に早目に発見し、避難などにより被害を抑えることや、ダートのように数十~数百メートルの天体に機体をぶつけて軌道を反らす技術開発が、重要となる。プラネタリーディフェンスは防災の一分野といえ、社会科学の取り組みや学問の枠を超えた総合知も求められていくだろう。

旅立ちは日本のロケットで

なお、オシリス・アペックスが目指すアポフィスは、2029年4月には地球にわずか3万2000キロまで近づく。直径は340メートル。一時はこの巨体が地球に衝突する恐れが指摘されたが、後に否定された。3万2000キロというと、人工衛星の静止軌道(高度3万6000キロ)よりも地上に近い。「これほど大きな天体が地球にこれほど接近するのは、5000~1万年に1回」(ESA)といい、貴重な観測の機会として注目される。これを受け、国連はこの2029年を「小惑星認識と惑星防衛の国際年」に指定している。

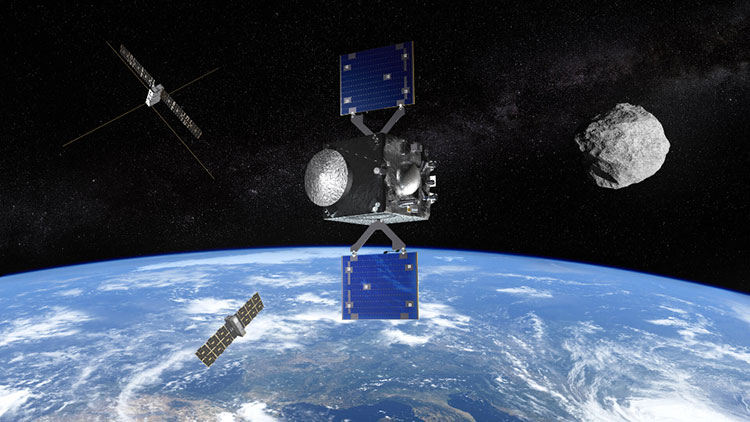

ESAは今年7月、アポフィスを調べる探査機「ラムセス」の計画を明らかにした。計画の可否は来年11月、ESA閣僚理事会が正式に判断する。実現すれば28年4月に打ち上げ、アポフィスの地球最接近の2カ月前、29年2月に到着するという。JAXAとESAは11月20日、この計画での協力の検討を盛り込んだ共同声明を発表した。具体的には、日本からの熱赤外カメラや太陽電池パネルに加え、「打ち上げ機会」の提供も検討対象となった。ラムセスの地球出発に日本の大型ロケット「H3」が使われる可能性が浮上している。

今年はほかにも、小惑星をめぐって日本が関係する動きがみられた。JAXAは、物質を活発に放出する活動的小惑星「フェートン」を探査する、深宇宙探査技術実証機「デスティニープラス」を計画している。開発中の小型ロケット「イプシロンS」で今年度中に打ち上げる計画だったが、昨年7月、イプシロンSの試験中に起きた爆発の影響を受け、別のロケットで2028年度に打ち上げることとなった。10月9日、政府の宇宙政策委員会小委員会で宇宙研が報告した。今月24日に改訂された宇宙基本計画工程表によると、ロケットはH3を使う方向で今後、調整する。

アラブ首長国連邦(UAE)宇宙庁の小惑星探査機「MBRエクスプローラー」を、H3で打ち上げることを、同庁と三菱重工業が10月11日に発表した。両者の資料などによると、打ち上げは2028年3月。火星と木星の間にある小惑星帯の6つの星に対し、順次通り過ぎる際に観測する「フライバイ」を行った後、最終的に7つ目の「ユスティティア(ジャスティシア)」に着陸する。何とも意欲的な計画だ。

この機会に少し私事を許していただくと、小惑星帯にある小惑星「クサカ(1992HL)」は筆者の親戚(故人)にちなんで命名されている。どちらの国の探査機でも、近くにお越しの際はぜひお立ち寄りを。

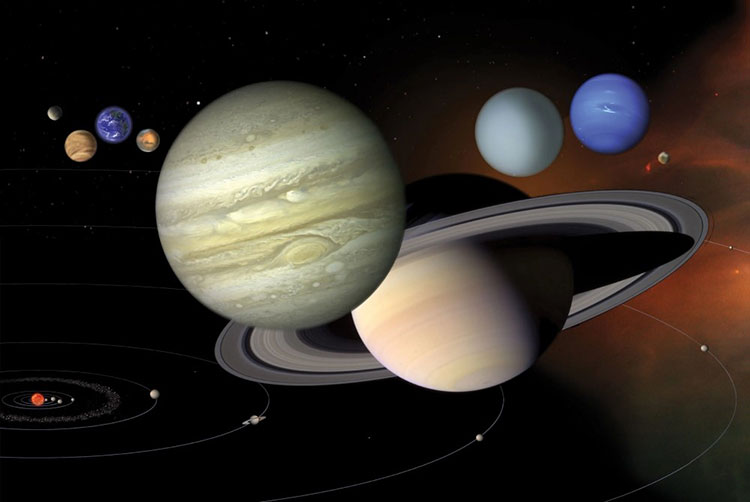

太陽系というと、私たちは真ん中で太陽が燦々(さんさん)と輝き、水金地火木土天海の個性的な惑星が並ぶ姿をまず、想像する。しかし、2020年代後半からは小惑星をはじめ彗星や、海王星より外側にある「太陽系外縁天体」、各惑星の衛星といった“脇役”の探査や研究が、間違いなく面白くなっていく。歴史上、これらが主役の惑星たちの存在を左右してきたし、生命存在の謎が解けてくるかもしれない。木星などの衛星からは、地球外生命の証拠だって見つかる可能性があるという。名脇役がクローズアップされるニュースを、これから楽しんでいきたい。

関連リンク

- NASA「OSIRIS-REx」(英文)

- JAXA宇宙科学研究所「小惑星探査機『はやぶさ2』」

- NASA「Double Asteroid Redirection Test (DART)」(英文)

- JAXA宇宙科学研究所「二重小惑星探査計画 Hera」

- ESA「Hera」(英文)

- 国際連合「The International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defence in 2029」(英文)

- ESA「Ramses」(英文)

- JAXAプレスリリース「欧州宇宙機関(ESA)との将来大型協力に関する共同声明について」

- JAXA宇宙科学研究所「深宇宙探査技術実証機 DESTINY+」

- 三菱重工業などプレスリリース「UAE、次期UAE国家ミッションで三菱重工と再び提携UAE宇宙庁が2028年に打上げを計画する小惑星帯探査ミッション『Emirates Mission to the Asteroid Belt』に向け、UAE宇宙庁と三菱重工がH3ロケットでの打上げで合意」

- UAE宇宙庁「Emirates Mission to the Asteroid Belt」(英文)