今年は関東大震災から100年、東日本大震災から12年余り。惨禍の生々しい記憶は時間の経過とともに薄れつつあっても、大切な人をなくした多くの被災者が忘れることはない。自然に恵まれた日本は「地震大国」「災害大国」で、大災害は繰り返される宿命にある。南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの発生は確実に迫り、活断層型の大きな地震はいつ、どこで起きてもおかしくない。

「防災」「減災」のための「備え」が一層重要になる中で「来る自然災害に向けて『平時のつながり』をどう築くか」をテーマにした公開シンポジウムが11月18日、東京都江東区のテレコムセンターで行われた。科学技術振興機構(JST)が主催した「サイエンスアゴラ2023」(アゴラ23)の一企画として開かれ、「平時のつながり」をキーワードに地域での好事例が紹介された。難病を抱えた娘とともに東日本大震災を経験した仙台市在住の母親も登壇し、災害時にも「誰も取り残さない」ためには「障がい者も皆と変わらず一緒」という視点で防災、減災のあり方を考えることの大切さが語られた。

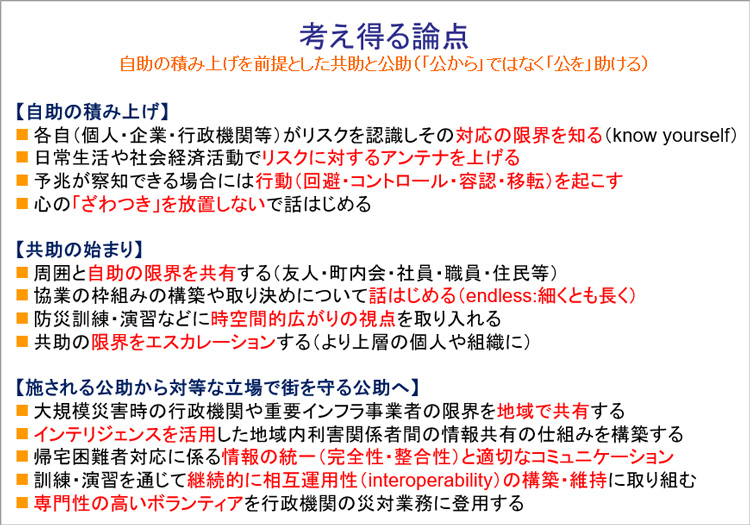

平時からリスクの感度高め、対応の限界知る

「関東大震災から100年の節目に考える」を副題にしたこの公開シンポジウムは、世界防災フォーラムと東北大学災害科学国際研究所(IRIDeS)、防災・災害支援アップデート研究会(事務局・NPO法人ETIC.)が主催した。

シンポジウムではまず、名古屋工業大学社会工学専攻の渡辺研司教授が「来る大災害が与え得るインパクト」と題し、解説した。渡辺教授は、大災害時に想定される社会現象の具体例として首都直下地震を取り上げた。「この町(東京)はもう飽和状態だ。自分が通勤途中に大地震が起きたらどうなるか想像してほしい」と会場に問いかけた。そして「この大地震が起きると直接の被害のほか、最大452万人もの大量の帰宅困難者が出るが、現在の対応策では不十分で、行き場のない人の数は約66万人に及び、社会的混乱を招く」などと指摘した。

首都直下地震は首都圏の直下を震源とする大地震で、30年以内に70%程度の確率で起きるとされている。内閣府の被害想定(2013年度時点)では、約17万5000棟の家屋が全壊し、建物倒壊だけでも最大1万1000人が死亡するとされる。経済的損失も莫大で建物被害のほか、生産・サービス低下による被害を加えると95兆円にも及ぶと試算されている。想像するだけでも恐ろしい被害想定だ。

渡辺教授はこうした被害想定を念頭に、昼夜間の人口差や飽和状態の主要ターミナルの実態、交流サイト(SNS)情報の急速な流布といった現在都市が抱える社会経済的背景を考慮する必要があると強調した。「個人としても、企業や行政機関としても、大地震ではどんなことが起きるか、そのリスクを認識し、対応の限界を知ることが求められる」。平時、つまり日常生活や社会経済活動でリスクのアンテナの感度を高くすることが今、何より求められているという。

「一人も取り残さない防災」に多くの課題

災害時に自力で避難できない人は避難が遅れがちだ。東日本大震災で障がい者の死亡率は住民全体の約2倍だったという調査がある。障がいを持った人はより大きな被害を受け、結果として取り残されたことになる。大きな災害時は健常者も、誰もが混乱しがちだ。さまざまな障がいを持つ人や高齢者は避難時も介護が必要となる。

災害救助法では、障がいがある人や高齢者など、避難が困難な人の情報を市町村が事前に収集し、災害時の救援活動に活用することが定められている。しかし、東日本大震災では多くの困難が伴った。ライフラインが断絶し、自治体の建物なども壊滅的被害を受けた。データなども流出、消失して救援活動は機能停止に陥ったところが多かった。

聴覚に障がいがある人は防災無線や避難を呼びかけるアナウンスが聞こえにくい。視覚に障がいがある人や車いす使用者にとって自力で迅速に行動するのは容易ではない。

災害対策基本法では、国、都道府県、市町村は国民の生命、財産を災害から保護する使命があり、平時から防災に万全の備えをすることが求められている。災害時には救助、救援活動が機動的に行われなければならない。

大規模災害時にさまざまな障がいを抱えた人や高齢者を取り残さず、どのように健常者と同じように避難させるかについての関心は少しずつ高まっている。しかし、自然災害の中でも突然揺れ始める大地震の時に具体的にどうすべきかについての課題は多い。

日々「社会の中で生きる」

公開シンポジウムでは「レット症候群」という難病を抱えた高橋桃子さん(26)と母親の実和子さんが、IRIDeSの栗山進一所長に伴われて登壇した。

IRIDeSは東日本大震災の約1年後に設立された。工学、理学、人文・社会科学、医学の各分野のほか、防災実践の研究者も参加する世界でも例を見ない、総合的な防災研究機関。栗山所長自身は内科医だ。この研究機関は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の理念を引用して災害でも「誰一人取り残さない」ことを研究理念にし、その理念を追求するために「最も困っている人」からいろいろ話を聞いて防災対策に役立てている。当事者として最初に話を聞いたのが高橋さん母娘だったという。

桃子さんは生まれてからずっとレット症候群と闘ってきた。歩行などの運動や筋緊張などさまざまな不自由を抱えながら頑張っている。言葉もほとんど発することができず、コミュニケーションは手や表情などを通じてだった。それでも実和子さんと担当医師ら周囲の人に支えられて「日々、社会の中で生きる」ための挑戦を続けてきた。

宮城県は障がい児も通常学級に通う「共に学ぶ教育」を掲げてきた。障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが地域の小中学校の通常学級で学ぶ教育が目標だ。桃子さんは小学2年から中学を卒業するまでそのモデル授業で学んだ。「同じ年代の子どもたちとふつうに触れ合わせたい」という実和子さんの強い思いがあった。

18日間、飢えをしのぐ

大震災があった2011年3月11日の午後2時46分。高橋さん母娘は5階建ての自宅マンションの5階にいた。揺れ止めをしていた家具が動くほどの激しい揺れ。実和子さんは横になっていた桃子さんに覆い被さりながら揺れから守ったという。建物被害が少なかったために避難所に行かなくて済んだ。だが、それから大変な日々が続いた。

電気、ガスなどのライフラインは全て止まった。桃子さんが乗った車いすはさまざまな医療機材や荷物も積むと重さは80キロから90キロにもなる。エレベーターが止まった階段をかついで降りることはできなかった。桃子さん一人を余震が続く室内に残して外に出るわけにはいかない。母娘は乾燥パスタに水を含ませて飢えをしのいだ。兵庫県神戸市の知人から食料が届いたのは3月29日だった。

「娘は吸引器をさらに夜間は人工呼吸器を付けるといった医療的ケアを必要としています」。登壇した実和子さんは大震災当時の辛苦の日々を振り返りながら話し始めた。実和子さんが一番困ったのは食料だったという。「電気も止まり、寒い中、体温調節も難しく大変だった。町内会が食料を配ったが娘を置いて取りに行くことはできず、そんな生活がいつまで続くかとても心配だった」。

地域とのつながりを大切に

実和子さんは「災害時は皆自分のことで精一杯で『(障がい者を抱えて)うちは大変なので助けて』とはどうしても言えなかった」と言う。「困難な人を支えてくれる人たちも同じ被災者で、大きな災害が起きると皆が等しく被災者になってしまう。そうなるとどうしても(障がい者への)支援が抜け落ちてしまう」。

大きな災害を経験した母娘はその後、日頃から地域とのつながりを大切に、町内のお祭りや集会になるべく顔を出すようにした。桃子さんは昨年10月からはリハビリ専門学校の生徒とかわいい食器などのグッズづくりを始めた。今年5月からは障がいを持つ生活の実態などを伝える“特別授業”もしている。最初は気をつかうあまり桃子さんとの距離をなかなか埋められなかった生徒たちとの距離も縮まったという。

「障がい者と(健常者が)一諸に触れ合ってともに成長していくことがとても大切であることを特別授業通じて感じた」と実和子さん。「外にどんどん出て行ってこうして話すことが自分たちの役割だと思う」と、宮城県内での講演会などで積極的に発言、発信している。10月にはIRIDeSの栗山所長らとインドネシアで開かれた防災関連の国際会議にも出席し、講演している。

「3者連携」に中間支援組織が大切

高橋実和子さんによると、大震災後も障がい者に対する支援のあり方が大きく変ったという実感はないという。それでも市民、民間レベルでさまざまな試みが行われ、成果も上がっている。

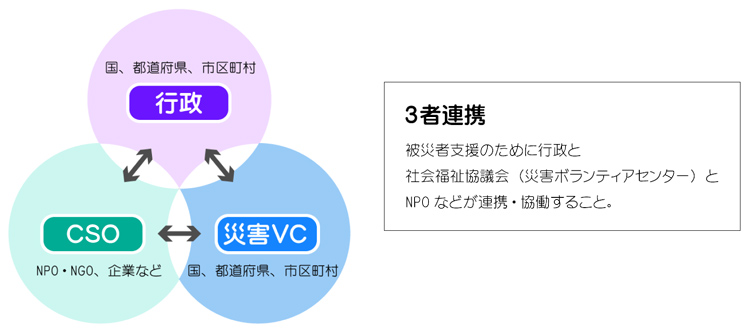

公益財団法人「佐賀未来創造基金」理事長で一般社団法人「佐賀災害支援プラットフォーム」(SPF)共同代表でもある山田健一郎氏は、災害時の「中間支援組織」が果たす重要な役割について説明した。中間支援組織は、行政と地域の間に立ち、市民と行政・企業などをつなぎながら中立的な立場で活動をする。多くの場合、NPOへの支援などを行う。

SPFは東日本大震災で被災地支援した活動から発展し、今では佐賀県内ばかりでなく県外の支援団体とも連携して多様な活動を行っている。「人、もの、お金、情報を循環させて(被災地の現場に)届けるようにしている」と山田氏。今年7月に発生した九州北部豪雨で大きな被害を出した佐賀県唐津市などで災害支援の実績がある。山田氏も医療ケア児を抱えながら活動している。「今欠けているのは行政と企業の間をつなぐNPO、NGOの世界」。その課題を解決するためにも中間支援組織が一層大切になっているという。

災害対策基本法は「国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時に果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつボランティアとの連携で努めなければならない」と定めている。だが混乱する実際の被災地支援ではこうした連携が十分でないケースが多いようだ。

山田氏は行政とNPO・NGO・企業などの「CSO」、そして災害ボランティア組織の3者連携による災害支援の重要性を説く。災害に備え、平時は直接関わることが少ないこの3者をつないでおくことが大切で、それが平時のつながりを生かした「コレクティブインパクト」だという。

「一緒」に災害に備える

「災害は起きるたびに上書きされる」と山田氏。自然災害があまりに多く起きるために、それぞれでの災害で得られた教訓も忘れがちだ。「災害に備えを」と頻繁に言われる。例えば直下型の大きな地震が起きると多くの人は「まさかここで起きるとは思わなかった」と言う。「自分は大丈夫だ」と思ってしまう心理的特性「安全性バイアス」がある。

そして突然襲う災害時には誰もが余裕がなく、行動が不自由な人も含めた周囲の人たちが見えなくなりがちだ。「災害に備えて見えない人を見えるようにしていくこと、特に災害が起きてしまうと見えなくなってしまう人たちを日常からどう支えていくか考えることが大切だ」と進行役を務めたETIC.の瀬沼希望氏は強調している。

「医療的ケアの人と聞くと何か話しかけてはいけないのではというイメージがあるかもしれない。でも実際に出会うと『ふつうじゃん。一緒じゃん』と思える。そう思って災害に備えることが大切だ」と栗山所長も言う。高橋実和子さんは「障がいがあることは不便なことはたくさんあるが不幸ではない。回りの人の理解を得て(大変なことが)解消されることがたくさんある」「障がいがある人にしかできないこともある」と話している。

「障がい者」と「健常者」は同じではない。だが、人は誰でもけがをしたり、病気になる。高齢になると日常生活でさまざまな困難を抱える。障がいを抱えた人たちをどのように安全に避難させるか。そのことを考えることは、来る大災害に自分たちがどう備えるかを考えることでもある。

◇12月12日追記

記事中に登場する人名を以下に訂正しました。

誤)高橋美和子さん

正)高橋実和子さん