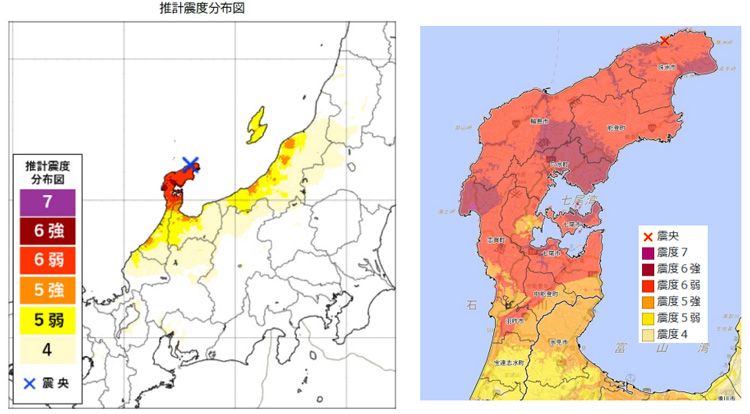

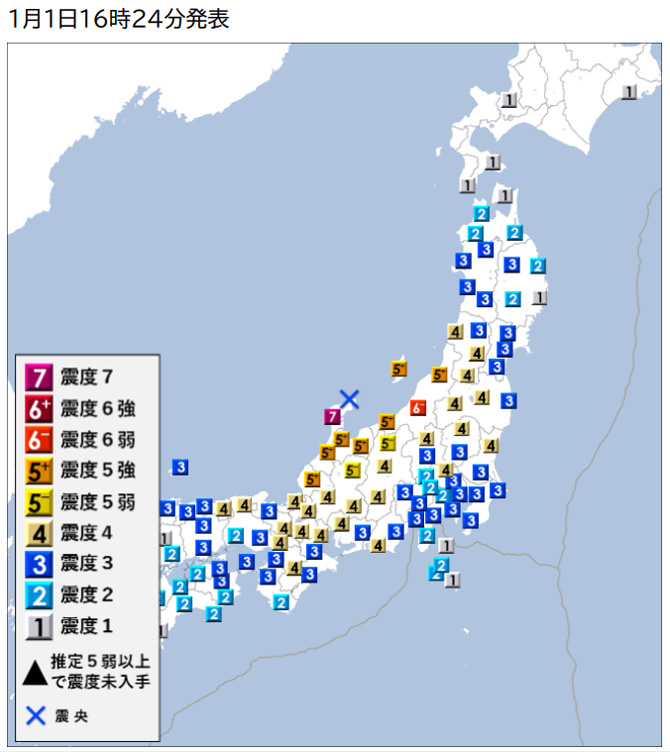

誰もが新しい年の平穏と多幸を願う元日に石川県の能登半島を大地震が襲った。1日午後4時10分ごろ、能登地方を震源とするマグニチュード(M)7.6、最大震度7の地震が発生し、北海道から九州にかけ広い範囲で揺れを観測した。能登半島を中心に多くの建物が倒壊し、大規模火災も発生した。日を追うごとに甚大な被害が次第に明らかになっている。

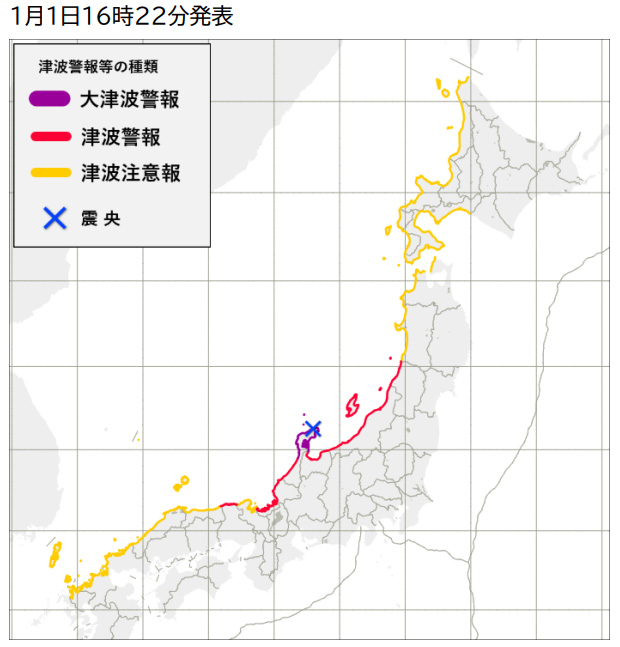

石川県で多くの人が亡くなり、新潟、富山、福井、岐阜の各県などで多数のけが人が出た。気象庁は東日本大震災以来、初めて大津波警報を発表し、石川県の輪島港では1.2メートル以上の津波を観測。一部の沿岸部で住宅被害も出た。政府は非常災害対策本部を設置し、被災地では警察、消防、自衛隊、海上保安庁を中心に派遣職員・隊員らは余震が続く中、懸命の救命、救助活動を続けている。しかし、倒壊家屋が多く、犠牲者の数も増え続けている。

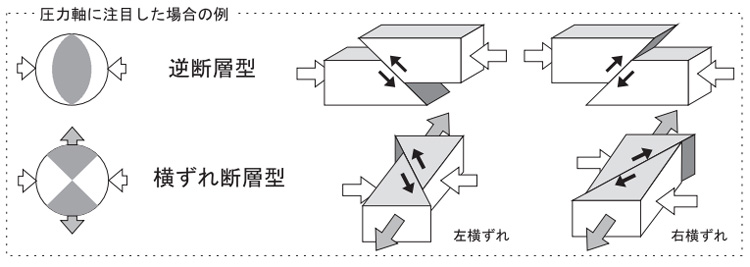

気象庁は「令和6年能登半島地震」と命名。同庁によると、震源は石川県輪島市の東北東30キロ付近で、深さは16キロ(暫定値)で逆断層型という。震度5程度の強い余震も続いており、政府の地震調査委員会と同庁は「今後1週間程度は最大震度7程度の地震が起きる可能性がある」と警戒を呼び掛けている。

能登半島付近では2020年ごろから地震活動が活発化し、23年5月には最大震度6強の地震が発生、その後も地震が続いていた。今回の大地震もある程度予想されていたが、大きな被害を防ぐことはできなかった。元日の大地震は全国の人々に大きな地震はいつでもどこでも起こり得ること、そして地震防災・減災の難しさを強く印象付けた。私たちは、冬の避難所で避難を続ける被災者へ思いを馳せながら地震への徹底した「備え」の大切さを確認したい。

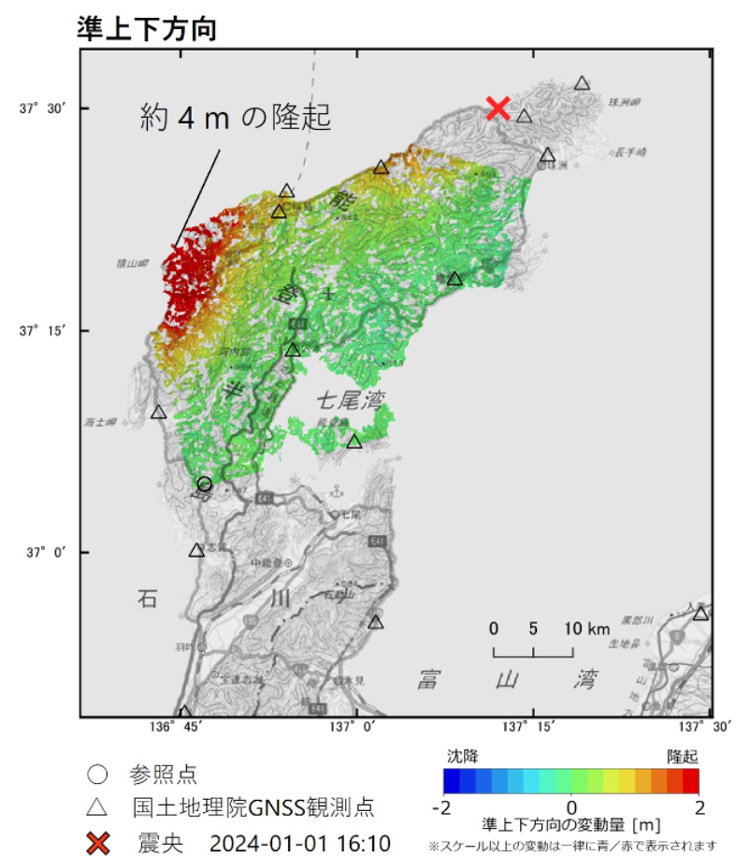

輪島で最大4メートルの隆起観測

政府の地震本部の説明によると、地球の表面を構成する地殻には常にさまざまな力が加わり、いろいろな変動が生じている。この変動を地表面の変形で捉えたものが地殻変動と定義される。地殻変動には長期間にわたり、山脈が隆起したり、平野が沈降したりするものから、地震により瞬時に生じるものがある。

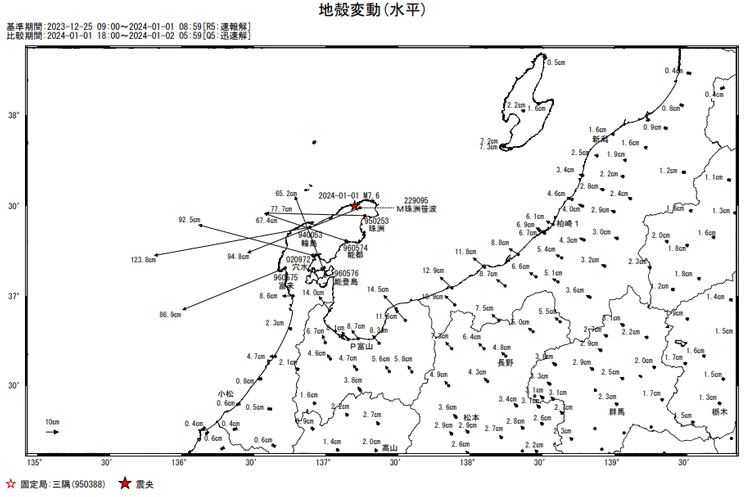

国土地理院は2日、震源に近い石川県輪島市西部で最大4メートルの隆起と最大1メートルの西向きの地殻変動を観測(暫定値)したと発表した。地表の隆起の程度は人工衛星「だいち2号」のレーダー観測によるデータ解析の結果だ。2023年5月にやはり能登半島で最大震度6強を観測した地震では珠洲市で最大約20センチの隆起が確認されている。今回のデータに当時の変動が一部含まれる可能性もあるが、「最大4メートル」の隆起データは今回の地震の地殻変動が極めて大きかったことを示している。

また、震源域周辺の電子基準点や「REGMOS」(可搬型GNSS連続観測装置)の観測では、輪島市内の電子基準点で、西南西方向に1.2メートル程度の地殻変動が確認された。この観測データを分かりやすく表現すると、輪島周辺が西南西に1メートル以上動いたことを意味する。震源から離れた新潟県糸魚川市や富山県入善町などでも10センチ以上の地殻変動が観測されており、やはり今回の地震の規模の大きさを示している。

震源断層は150キロ、地震加速度は東日本大震災にほぼ匹敵

政府の地震調査委員会(委員長・平田直東京大学名誉教授)も2日に臨時会合を開催し、「震源となった断層は150キロ程度と考えられる」などとする評価結果を発表した。同委員会によると、今回の地震は断層の片方がもう一方に乗り上げるようにずれ動き、北西―南東方向に圧力がかかる逆断層型だという。ただ、長い断層のどの部分がどのようにずれ、動いたかは詳しく分かっていない。地震のエネルギー(マグニチュード)が大きかったため、かなりの規模の断層がずれ、動いた可能性がある。

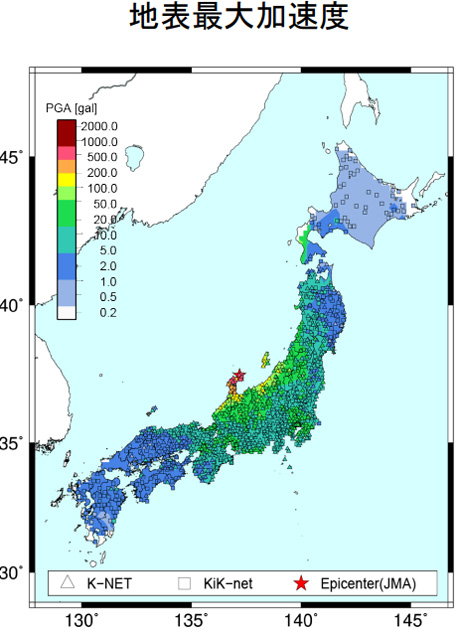

また、同委員会に報告された防災科学技術研究所の解析データによると、石川県志賀町では加速度2828ガルを観測するなど震源付近で激しく揺れたことが改めて明らかになった。2023年5月の能登半島での地震の時は珠洲市で最大729ガル。11年の東日本大震災では宮城県栗原市で最大2934ガルを観測しており、これにほぼ匹敵する大地震であったことも分かった。

地震は一般的には加速度が大きいほど揺れに伴う被害は大きくなる。ただし、地震周期や地盤などの他の要素により揺れが大きくなる場合もあり、2016年の熊本地震では最大1580ガルだったが大きな被害を出している。

能登半島など被災地現場からの共同通信など各社の報道からは、無数の亀裂が入った道路や、転倒したビル、落下した橋、無残につぶれるように倒壊した家屋など、大地震の爪痕や大規模被害実態が分かる。石川県珠洲市などでは大半の家屋が倒壊している。地震のエネルギーを示すマグニチュードが7.6と大きく、かつ震源の深さが16キロと浅い地震の怖さをまざまざと見せつけている。輪島市の観光名所「輪島朝市」周辺では大規模火災も発生し、約200棟が燃えたとされる。

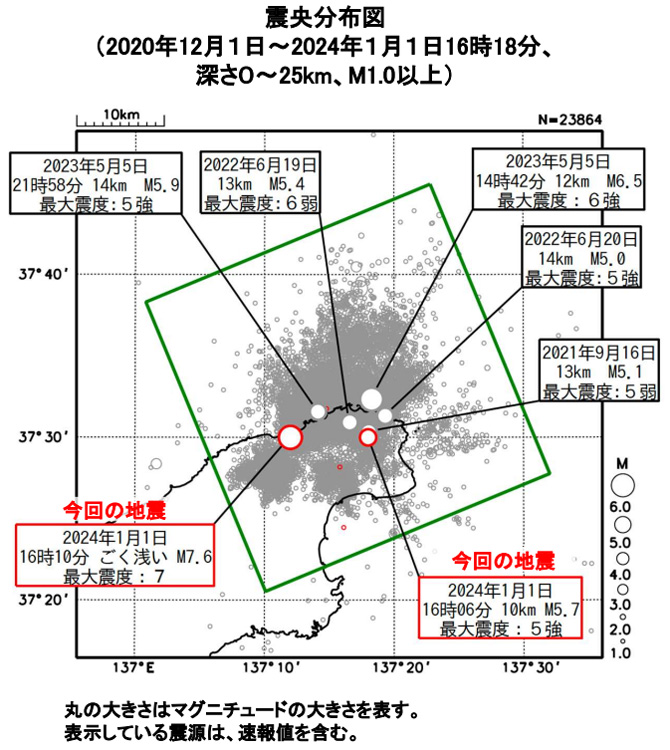

続いていた群発地震、今回も地下の水が関係か

政府の地震調査委員会などによると、能登半島では、2018年ごろから地震回数が増加傾向にあり、20年12月ごろから地震活動が活発化した。そして22年6月にはM5.4、23年5月にはM6.5(震度6強)の地震を観測するなど同地域で大小の地震が続いていた。20年12月から24年1月2日午後1時までに震度1以上の地震は675回記録。うち震度3以上だけでも160回発生し、2日以降も今回の大地震の余震が続いている。

このように能登半島では群発地震が続いていた。気象庁や多くの専門家は今回の大地震も震源の場所などから一連の群発地震と何らかの関係があるとみている。ただ、今回の地震のMは7.6とエネルギーの規模もこれまでの地震と比べて格段に大きく、群発地震でM6を超えるケースは珍しい。なぜ今回広い範囲の断層が破壊されたのか、詳しい原因については地震調査委員会も明らかにしていない。

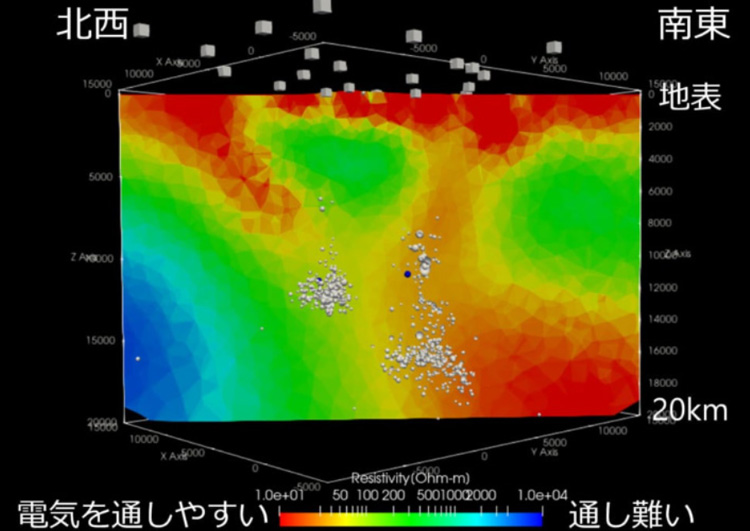

2023年5月の地震の後、政府の地震調査委員会は地下にある水などの流体が断層のずれに関係した可能性を指摘していた。京都大学防災研究所や金沢大学、兵庫県立大学などの研究グループは21年11月から22年4月にかけて能登半島北東部の地下構造を調査し、群発地震の活動域や深部に水などの流体が存在し、一連の地震活動に関与している可能性が高いとの研究成果を22年10月に発表している。太平洋側の海のプレートが水を取り込んだ状態で日本列島の下に沈み込んで能登半島の地下数百キロあたりで水などの流体が分離して上昇し、周辺の岩盤に圧力をかけたり、断層を滑りやすくしたりしているというシナリオだ。

2023年の同委員会の見解はこうした研究成果を受けてのことだった。今回の地震でも地下の流体が影響した可能性があるが、具体的にどのように関わったかについては2日の地震調査委員会は明確にしていない。今後の解明が求められる。

まず救援、そして長期的支援と「備え」の点検を

大地震現場での人命救助のめどは72時間とされるが、その時間を超えても救命できた例は少なくない。能登半島の被災地では4日午前現在も懸命の救命、救助、救援活動が続いている。警察、消防、自衛隊、海上保安庁など関係機関は可能な限り「一人でも多く救い出す」活動を続けてほしい。

大打撃を受けた通信や水道・電気などのライフラインの完全復旧も急がれる。全壊家屋は1000戸を超えるとの見方も伝えられている。老朽化した家屋に住むお年寄りも多かったようだ。避難生活の長期化が予想される。政府は非常災害対策本部を設置したが、高齢者を含む被災者に対しては国や自治体からの長期的な生活支援が求められる。

今回、津波も地震発生直後から日本海側の広い範囲で観測された。避難者は多い時で石川、新潟両県を中心に5万人を大きく超えた。寒い元日の午後に大津波警報が出され、着のみ着のままで高台に避難した人も多かったようだ。お年寄りや障害者の苦労はいかばかりだったか。

能登半島では群発地震が続く中でM6~7クラスの大きな地震の可能性も指摘されていた。自治体などは「大地震が来る可能性がある」との予測に対して、どの程度「備え」ができていたかを点検し、不備な点を改善できていたか。事態が落ち着いたら検証してほしい。今後改善できることは徹底したい。その教訓は全国で生かすことができる。

予断許さない海底活断層、私たちも危機感を

産業技術総合研究所などによると、能登半島沿岸部には大きな地震を起こす可能性がある海底活断層が複数走っている。これらの断層がいつまた大きくずれるか予断を許さない。今回の地震の余震だけでなく、中長期的警戒が必要だ。

私たちは元日から「地震列島」「地震大国」に住んでいることを思い知らされた。いつも大地震は不意打ちだ。大地震に対する国や自治体の「公助」の充実も重要だが、地域の「共助」や自分たちができる範囲の「自助」も必要だ。家具の固定や就寝場所の落下物対策、備品、避難路・避難場所の確認など、自助の範囲の備えに長い時間はかからない。私たちも「次はここが大きく揺れるかもしれない」という危機感を持ちたい。

関連リンク

- 気象庁「令和6年1月1日16時10分頃の石川県能登地方の地震について」

- 国土地理院「令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報」

- 国土地理院「「だいち2号」観測データの解析による令和6年能登半島地震(2024年1月1日)に伴う地殻変動(2024年1月2日発表)」

- 政府地震調査委員会「令和6年能登半島地震の評価」