「若者がつくる復興の未来図?科学技術は復興にいかに関わるべきか」をテーマに第4回科学技術振興機構(JST)20周年記念シンポジウムが5月29日、福島市内で開かれた。会場には福島、岩手、宮城3県の高校生のほか、被災地で復興に向けたさまざまな活動を続けている人たちや行政、教育関係者ら約3百人が参加した。シンポジウムは、JSTが主催し、岩手、宮城、福島各県や筑波、名古屋、福島の大学など多くの組織、団体が後援した。ノーベル物理学賞を受賞した益川敏英(ますかわ としひで)名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構長が会場の若い人に語りかける特別対談や東日本大震災当時小学生だった福島、岩手、宮城の被災3県の高校生によるスピーチ、被災地でそれぞれの発想から地域に根差した活動をしている若手起業家らによるパネルディスカッションなど多彩な企画が行われた。会場は約4時間にわたり、これからの復興に何が求められているのか、をめぐって熱気に包まれた。開会前と閉会後には福島県立安積高校生による弦楽奏が披露された。

(第2回はシンポジウム後半をレポートする)

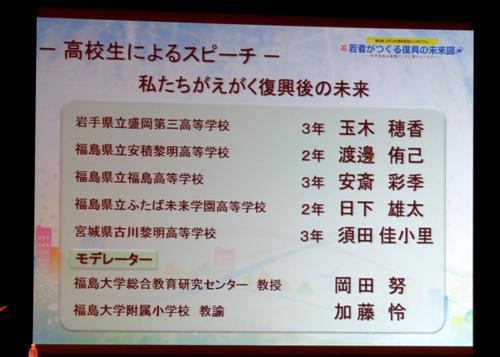

シンポジウムは後半に入り5人の高校生によるスピーチが行われた。岡田努(おかだ つとむ)福島大学総合教育研究センター教授と加藤怜(かとう りょう)福島大学附属小学校教諭がモデレーターを務めた。

「私たちがえがく復興後の未来」がテーマで、発言、発表者は全員が大震災当時まだ小学生で、それぞれの被災地で想像を絶する経験をしている。その後中学、高校に進学、岩手、宮城、福島各県で、地元の復興の歩みを見ながら学んできた。震災から5年以上が経過した今、彼ら、彼女らが何を感じ、何をしながら未来に向けて何を信じているのか、について語られたストレートな言葉は、会場の参加者全員にこれからの復興について深く考えさせるメッセージとなった。

「絶望する私たち」励ましてくれたのは世界の支援の輪

最初に壇上に立ったのは宮城県古川黎明高校3年の須田佳小里(すだ かおり)さんだった。須田さんが冒頭「震災からの復興とは一体何を指すのですか」と会場に向かって問いかけると、会場は一瞬静まり返った。「被災した人の数だけ課題があり、ゴールも違う。そのため私は『復興後の未来』をうまく一般化したり、表現することができない」と直截(ちょくさい)に語り始めた。大震災当時は小学6年生で、地元の宮城県石巻市で被災した。「暗く寒い夜、友達の泣き声、ひと切れのパンを皆で分け合ったこと、生まれ育った家や町が一瞬にして泥に飲み込まれていく中でおびえたことを今でも覚えている」「絶望する私たちを励ましてくれたのは世界中に広がった支援の輪だった」という。周囲や国内外のさまざまな支援の人たちに元気づけられながら須田さんは国内だけでなく、アイルランドやイタリアなど海外で被災の現実と被災者への支援の広がり、そして感謝の気持ちを伝えてきた。

須田さんのスピーチを以下に紹介する(一部略)。

「震災からの復興とは一体何を指すのですか。震災前のような活気を取り戻すこと、再び海岸線に安心して住めるようになること、お店や学校が再開すること、すべての人が仮設住宅や避難先から出て新たな生活を始めること、数え上げればきりがありません。被災した人の数だけそれぞれに課題があり、ゴールもそれぞれに違います。ですから私は今回のテーマである『復興後の未来』をうまく一般化したり、表現することができません。復興後の未来は一人一人がつくっていくものであると私は考えるからです。では私にとっての復興とは何か。私は震災から何を学んだのか、改めて考え直した時に頭に浮かんだのはお互いに譲り合い、助け合うことの素晴らしさを伝えたいということでした」

「私は小学6年生の時に宮城県石巻市で被災しました。暗く寒い夜、友達の泣き声、一切れのパンを皆で分け合ったこと、生まれ育った家が、町が一瞬にして泥に飲み込まれていく中でおびえたことを今でもよく覚えています。どうしようもない現実を目の当たりにして絶望する私たちを励ましてくれたのは世界中に広がった支援の輪でした。各地で行われた募金活動、支援物資を届けてくれる方、笑顔でボランティア活動をしてくれる方、世界中から続々と届く暖かい励ましのメッセージ、被災した私たちのために名前も知らない大勢の人が動いてくれる様子を見て、また同じ境遇に立たされてつらい状況にあるにもかかわらず、自分より他人を心配して食べ物を分け与える人々を見て人々は互いに助け合って生きているのだと知り、私の中で言いようのない嬉しさと感謝の気持ちが沸き起こりました」

「中学校の課題研究では震災地の人々の心理についての研究に取り組み実際に(宮城県)気仙沼市で聞き取り調査をしました。さらに海外で自らの経験や思いを伝える機会にも恵まれました。初めて震災を伝えるために訪れたアイルランドではダブリン市の市長さんたちの前で、またイタリアではミラノの大きな舞台で自身の経験や日本について語りました。それらを通してたくさんの人に自分が、日本が心配されているのを知り驚きました。インターネットが普及してどんなに遠い地域にいる人ともつながることができるようになった現代でも感じることのできなかった新しい世界の絆、助け合いの精神が生んだ深くしっかりとした絆は、被災した経験がなければ決して気づかなかったことだと思っています」

「震災を語ることに虚無感を覚え、もう辞めようかと思ったことも何度もありました。

けれども私は、譲り合い助け合いの気持ちを伝えたい一心でここまでやってきました。あの震災の時に感じた自分の思いは決して疑わず大切にしたいのです。私はこの思いを原動力にして自分自身の復興に力を注いでいます」

「冒頭で私は一人一人の復興へのゴールは違うと言いました。もちろん私自身の復興のゴールもあります。それは助け合いの精神を多くの人に根付かせるということです。先月の熊本地震やネパール、スマトラ島、台湾での地震に限らず、洪水、台風、火山などの大災害が頻発しています。その中で実に多くの人がそれらの災害に対してたくさんの支援を行っています。さらに国際情勢の変化に伴いお互いに譲り合い助け合いの精神を発揮しなければならないケースは日増しに増える一方です。しかしまだまだ支援に対する意識は低いのが現状です。私はそんな状況を打破するための足掛かりとして活動をしたいと考えています。そのために私は募金活動をしたり海外での体験を語る活動を各地で行っています。私は例え他の誰かが『我々は震災から完全に復興した』と言ったとしてもこの目標に到達するまでは私の復興であると考えています」

「皆さんは科学技術の力や自らの行動を通じてそれぞれの復興課題を見つけていらっしゃる方々だと思います。復興後の未来は一人一人が形づくっていくものだと先ほど話しました。それぞれの未来にために(何かを)行っていくことがいつの日にか大きな新しい未来を助けるものと信じてこれからも共に歩んで行きましょう」

須田さんのスピーチを受ける形で4人の高校生の活動報告が続いた。福島県立ふたば未来学園高校2年の日下雄太(くさか ゆうた)さんは、福島第一原発事故の問題を演劇を通じて伝えている。その活動をスライドを使いながら紹介した。同高校は設立約2年。事故があった原発から近い高校だ。日下さんらはサークルをつくり、著名な劇作家、演出家の平田(ひらた)オリザさんの指導を受けながら演劇をシナリオ創作し演じている。

「放射性物質吸着」という難題に正面から取り組む

演劇のテーマは放射線や風評被害に苦しむ自分たちの地域。実際にさまざまな現場や関係者を取材してヒントを得て創作した、という。「謝れば済むと思っているのか」。農業を営む人を演じた日下さんが原発関係者に浴びせる英語のセリフが会場に響いた。演劇は海外で紹介されることを想定してセリフは英語だ。平田さんには「つらいかもしれないがこの現実をきちんと描写しようと」と何度も言われた、という。

日下さんは「このような作品を積み重ねていくことで復興の未来を担う世代にも記憶が伝わるのではないか。この一年の学習で浮かんだ課題もたくさんある。人口減少、少子高齢化など、福島県双葉町は日本が直面する課題の“先進地域”とも言える。これらの問題が福島第一原発の問題と複雑に絡み合い、問題の解決を困難にしている。これらの課題に向き合ってその先に私たちが描く復興後の未来があるのではないか」と力強く話した。

日下さんはメディア研究班にも所属し、風評被害の問題も考え続けている。「情報をどう伝えるべきか、メディアをどのように用いるか、伝える相手を意識したコミュニケーションを追求していきたい」「(地元には)祭りなどの文化が盛んな、血が通った暖かい町が建設されてほしい」と強調し、「私にとっての『復興』は原発事故が過去のものになること。事故は現在進行形だ。これが過去になった時初めて福島の復興が終わったと言える」と壇上から訴えかけた。

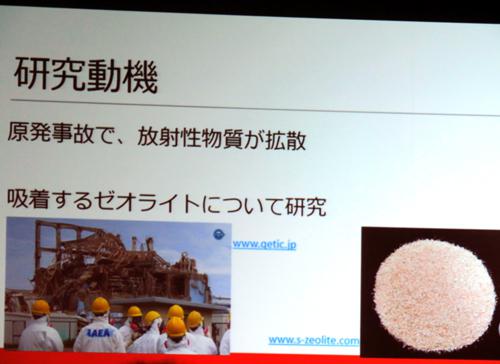

次に福島県立安積黎明高校2年の渡邊侑己(わたなべ ゆうき)さんが化学部で放射性物質を吸着するゼオライトの研究をしていることを紹介した。渡邊さんは、地元の農地や海洋が汚染されて農産物の生産が難しくなったことに心を痛め、さまざまな物質の吸着力を持つゼオライトに着目し、何とかして放射性物質の吸着力を高める方法はないかと化学部の仲間と研究を続けている。

ゼオライトは、福島第一原発の原子炉建屋に溜まった汚染水の放射性セシウムを除去するために実際に利用されているが、除染作業の苦労も知っている渡邊さんらは、大量の放射性物質を吸着するためには大量のゼオライトが必要なことからゼオライトの吸着力を高める方法を模索した。その結果、カニやエビなどの甲殻類に含まれ、大量に廃棄されるキチンの誘導体であるキトサンでゼオライトを「化学修飾」する方法が実用化できないか考えた、という。一部の大学での研究例もあるが、渡邊さんも挑戦を始めた。

渡邊さんはスライドに実験工程や作業工程を映し出して「今後、キトサン修飾ゼオライトが実際に放射能を持つ金属イオンを吸着することを確認したい。吸着したゼオライトの回収方法も確立したい」と“宣言”。「この実験が実を結ぶか分からないし、ゼオライトの最終処分方法など解決すべき課題も多いが少しずつでも前に進むことが復興につながると思う」と力強く語った。

続いて発表したのは福島県立福島高校3年の安斎彩季(あんざい さき)さん。安斎さんは福島の農家が育てた農産物がなかなか売れない現実を前に「福島の農業の実態を知って問題の解決の鍵を見つけて伝えたいと思った」。「福島の農産物が基準値を超えるとはどういうことか基準値数値だけでは分からない」と福島産のお米を炊いたごはんをどれだけ食べたら基準値に達するか、を計算した。その結果、お米が1キロ当たり100ベクレル汚染されたと仮定してそのお米を食べて年間1ミリシーベルト被ばくするには1日100杯のごはんを食べないといけないことが分かった。「実際のお米は25ベクレル未満だったので1日400杯、年間14万6千杯ものごはん食べなくてはならない」と説明した。

そして「農家の方々の話を聞いて生産者と消費者の関係に課題はあると考えた。原発事故があってから生産者と消費者の信頼関係が失われた。消費者は(汚染レベルは)低ければ低いほどいいと考えるようになり基準値以下でもゼロに近くないと売れないという状況ができ上がった。生産者はひたすら『ゼロベクレル』を追求するようになった」と語り、「信頼関係が回復すれば消費者は福島の生産者が作る作物を知ろうとするようになり、この人の作物は最高だと思えるのではないか。それが生産者の自信となり、好循環が生まれる。信頼関係が一番大切で解決の鍵になると思った」と「福島の農産物を生産者と直接話をしながら買える場所づくり」を提案した。

安斎さんは最後に「震災から5年が経ち福島には逆境を乗り越えようとする前向きな農家の人がたくさんいる。この人たちは『見えない不安』を『見える信頼』に変える努力をしている。農産物にはそれを作る農家の方々がいることを絶対忘れてはいけない。福島の農業の信頼を回復(する活動を)していきたい」と結んだ。

故郷は何度でもよみがえる

最後は岩手県立盛岡第三高校3年の玉木穂香(たまき ほのか)さんが壇上に立った。

玉木さんは「あの3月11日の夜のラジオから流れたのは被災者が大切な人の安否を確認するために何度も何度も呼びかける声だけだった。すべてのライフラインが止まり星空の明かりだけが頼りだったあの夜に、一つ一つの尊い命が消えていくのを感じた。あの夜のことは5年経った今もそしてこれからも忘れることはない」「私たちの故郷岩手は大切な人と自然と夢と共にどこかに消えてしまった。それでもあの日を境に消えた故郷を取り戻す新たな人生を歩み始めた。復興への道のりはここから始まった」と語り始めると会場は再び静まり返った。

玉木さんはディベート活動を通じて「復興に必要な政策は何か」を考え続けてきたという。玉木さんは、被災者の「心の復興」が最優先事項と考え、スポーツによる地域の活性化を進めて被災者の心を回復することを目指した。心の回復だけでなく、再生可能なエネルギーの導入による地域振興、復興も考えている、という。

玉木さんは「復興に科学技術を導入してよいのか迷いがあった。なぜなら科学技術は東日本大震災で十分に効力を発揮することができなかった。原発の事故や防波堤の決壊、これらは被災者の科学技術への信頼感を揺るがすことになった」と言い切った。会場の参加者が次に続く言葉をじっと待っていると「多くの資料を読んで情報を収集するうちに問題があるのは科学ではなく、科学を扱う人間にあることに気が付いた」「人間の科学に対する認識に根本的に間違いがあるのではないか。私たちは科学を完全なものだとしながらその知識に乏しく十分科学を理解して利用できていない。人と科学の連携が取れて科学は初めて力を発揮すると信じている。私が描く復興の未来図は科学と人が共存する姿だ。私たち人間も失敗や過ちを犯す不完全体で、相互の不完全さを理解し、尊重することが今後の復興をより、後押しすると考えている」と若い世代を代表する形で科学技術に対する考え方を述べた。

そして「消えてしまった私たちの故郷はもう戻ってこない。しかし故郷は何度でもよみがえることができる。私は復興への歩みを止めることなく前を向いて進んでいきたい」と被災高校生によるスピーチを終えた。

この部の締めくくりに岡田教授は一枚のスライドをスクリーンに映し出した。福島県南相馬市の男子中学生が震災後に美術の授業で描いた絵だ。日本列島の中で福島県周辺部分だけが列島から抜け落ちている。その右には渦を巻く赤と白の帯の流れ。多くの被災者が避難した中で残った彼が、描いた作品という。岡田教授は「当時の小中高生がそうした思いを乗り越えて地域にどんな課題があるのかどんなことを学んだら課題解決できるのか考えていることが分かった。福島の未来も少し明るく見えてきた」と結んだ。

シンポジウムの最後の企画は、「復興の近未来とこれから」と題したパネルディスカッションで、福島大学の小沢副学長がモデレーターを務めた。パネリストは小沢副学長含めて6人。一人づつ自分の活動報告をした。

新しい発想とアイデアで被災地で活動

最初に発言した明治大学大学院理工学研究科建築学専攻2年の箱崎慶伍(はこざき けいご)さんは大学で学ぶために上京。現在は大学院で建築の勉強を続けている。郷里の福島県南相馬市に一時戻った時の「被災地ツアー」のビデオを紹介した。ビデオの中で箱崎さんは「原発事故から避難するように上京して5年が経った。地元の現状を改めて見て頼られる建築家になりたいという思いを確認した。どんな町にも歴史があるようにここにも世界に誇れる輝かしい歴史、忘れてはいけない悲しい歴史、誰も知らないささやかな歴史がある。それぞれが混ざり合い南相馬をつくっている。だからこれからも未来の町に色を付ける新しいストーリーが生まれてくるような、そんな雰囲気をつくり出せる大人になりたい」と語っている。

京都教育大学付属京都小中学校教諭の野ヶ山康弘(のがやま やすひろ)さんは、東北の被災地から遠く離れた地域の学校の生徒に放射線の問題をどのように教えたらよいのか、模索を続けている。2012年度JSTサイエンスリーダーズキャンプに参加して福島県飯館村などを訪れ、放射線の問題に苦しむ地域の実態に触れた。

「自分の情報とかけ離れた現実がそこにあった。遠くにいる人間だからこそできることはないかと考えて放射線について生徒と考えることを始めた。遠く離れた関西地域の子どもたちだけかもしれないが、(彼らは放射線について)何も知らないからどう考えたらよいのか分からなかった。これからの子どもがこれからの社会をつくっていくので全国の子どもがきちんと(放射線の問題を)考えていかなければならないと思い『事実を伝える』ことから始めた」。野ヶ山さんは、「震災1年半後の南相馬飯館村の映像を子どもに見せた。子どもたちの中では復興は進んでいるという意識はあったが(映像では)復興は止まっていた。放射線とは何か、を考えることで子どもたちは授業の中で変わっていった。最初は第三者的だったのが、福島の子どもたちの意見をビデオで見せたら、『自分たちは全く違うことを考えていた。恥ずかしい。このままではいけない』と気付き始めた」と京都のこどもたちが「知る」ことで変わって行った姿を紹介した。そして「事実を知らないといけない。知ってはじめて次のステップに行けると気付いた。遠くの京都でもできることは何かを考えている」という。

齋藤実(さいとう みのる)さんは、「南相馬サイエンスラボ代表」。実験や観察を通じて科学の素晴らしさを伝えることを目標に2014年4月にラボを設立。「将来は生き物博士となりたい」と研究生活を続けていたが、震災後に「南相馬で自分の経験生かせないか」とラボを始めた、という。「自然に恵まれた南相馬には全国の地方に共通の課題がある」とした上で「子どもの時に(自然と接して)大事な経験をして自然や生き物への感動をしないと、故郷にも戻れない。科学や理科、農業、工芸、乗馬などを通じて子どもと親が共に楽しむことが大切」と語り、最後に「学校ではできない教育、生活の中で学べる教育がある。任意団体や企業や法人、学習塾、市民、行政などがさまざまな分野の専門家と連携し、地域資源を生かした教育が大事なのではないか」と力説した。

浅尾芳宣(あさお よしのり)さんは株式会社福島ガイナックスの代表取締役。15年に福島県三春町の中学校の廃校を利用してアニメーションスタジオを設立した。地元福島に根差した視点から世界に向けたコンテンツを提供している。「自分は福島の出身。もともと東京ではなく地方で(事業を)、と考えていたが、震災の後、福島の出身者として何かできないかと考えてスタジオとミュージアムを持っていくことを思い立った」という。

浅尾さんは、被災地の学校に戻れるまでは髪を切らないと決意した教師をモデルにした「あたしの先生」をはじめとする「福島10連作」など数々のアニメ作品を制作し、高い評価を得ている。「(放射線の)『「見えない不安』を払しょくするのはたいへんで難しいが明るい話題をつくることで不安を上塗りしていける活動としてイベントがあるのではないかと考えている」という。浅尾さんは福島のイメージをアップさせることに企業活動の力点を置き被災地の雇用創出も目指している。「また福島に人が戻ってきてほしい。人を呼ぶことで復興につながらないか」。そんな思いが浅尾さんの旺盛な創作活動につながっているようだ。

最後に一般社団法人KAI OTSUCHI理事長の平舘理恵子(ひらだて りえこ)さんが活動報告をした。平舘さんは、岩手県大槌町出身で、震災をきっかけに大槌町のICT関連事業プロジェクトに応募し、2012年8月に組織をつくり、13年5月から本格的な事業を立ち上げた。津波で大きな被害を受けた地元を「ICT教育のまち」と位置付けて事業活動を続けている。平舘さんは「大槌町の人口約1万6千人の1割が死者行方不明になった」と地元の被害の大きさをまず伝えた後に、京都観光関係の写真デコレーションができるアプリなどスマートフォンのアプリやゲーム、ウエブサイト制作などユニークな創作センスが光る独自コンテンツを制作している事業内容を説明した。小世帯ながら子育て中の女性スタッフはじめ地元の雇用創出にも貢献している。「今後地元で雇用をどう広げていくかが課題」と意欲的だ。

終了予定が迫りパネリストによるまとめのディスカッションの時間は十分とれなかったが、「何かできないか」を考え続けて「被災地の復興」にこだわりながら新しい発想とアイデアで活動や事業を始め、現在も続けている「地元の先輩」の実践例は会場の高校生らに、力強いメッセージとなってしっかり伝わったようだ。

(JST サイエンスポータル編集部)

関連リンク

- JST関連サイト「20周年記念事業」