京都市の中心地、買い物客で賑わう御池通の地下街「ゼスト御池」の一角が、市民と研究者が対話する興味あふれる知的空間に様変わりした。科学技術振興機構(JST)は9月24日、「京都大学アカデミックデイ」との共催で、「サイエンスアゴラin京都 アカデミアの現場からみたグローバリズム」と題したセッションを行った。

日本をはじめ世界の多くの国がグローバリズムの恩恵を受けていたが、新型コロナウイルスのパンデミックなどを機にサプライチェーン(供給網)や人々の往来がとだえ、さまざまな産業が打撃を受け、グローバル化した社会の脆弱性が露呈した。私たちはこれから新しい社会の在り方を模索するなか、グローバリズムをどのように捉えていけばいいのか。ユニークな視点を持つ研究者らと一緒に考えた。

グローバル化した社会の中で「日本が見えていない日本の姿」がある

まず開口一番、ファシリテーターを務める京都大学学際融合教育研究推進センター准教授の宮野公樹氏が「会場の皆さんからの質問に登壇者の先生たちが答える形でこのセッションを進めます」と参加者からの質問を募った。宮野氏は大学にまつわる政策を軸とした学問論や大学論といった哲学を専門とする。「さあ、ガチで先生方に聞いていきます!」といった宮野氏の軽快なトークや、どんな質問が飛び出すかわからないライブ感に参加者は引き込まれていった。

最初の質問は「グローバル化した社会の中で、『多くの日本人には見えていない日本(人)の姿』とは何だろうか」というもの。

今回の登壇者のトップバッターは、京都精華大学全学研究機構長(前学長)で京都在住32年、マリ共和国生まれのウスビ・サコ氏。アフリカ出身者として日本で初めて大学の学長に就任した空間人類学の専門家だ。

サコ氏はまず、「自分の当たり前と他者の当たり前が異なっていることに気付いていない日本人が多い。他者と違うことを責められると捉えられている」と口火を切った。自らの経験から「『肌色のあれ取ってきて』と言われた時、どの肌色に合わせたらいいか、わからなかった」と話し、日本人が持っている当たり前が、他の国の人にとってはそうではないことを指摘した。また、建築学部出身で日本の住宅の研究をしていると、地域ごとにさまざまな暮らしがあり多様性があるのに、日本では集団に外国人が混ざっていることを多様性と認識しているところがある、と述べた。

「お弁当」「個人と集団のあいだ」への気付きを

次に登場したのは、上智大学地球環境学研究科教授のあん・まくどなるど氏だ。カナダ出身で、1982年、16歳の時に交換留学生として来日、その後1988年に再来日した際、日本の急激な西欧化を体験した。グローバル化によって日本は何を失ったのか。現在、環境学の専門家として日本の農漁村を巡りながら、その問いを追求し、島国ならではの環境問題を研究している。

あん氏の答えは、なんと「お弁当」。「日本に来て学んだのは、有限な資源の中でうまく暮らしていること。特に江戸時代の資源管理は素晴らしい。そして、島国の日本は小さな面積の中にいろんなものが万華鏡のように詰まっている」と語る。その比喩としてお弁当(箱)と表現した。約10年かけて日本の約2000か所の漁村を巡った経験から、暮らしや食文化をみても地域によって特色があり異なっているとし、日本人はそんな日本ならではの多様性に気付いていない、との見方だ。

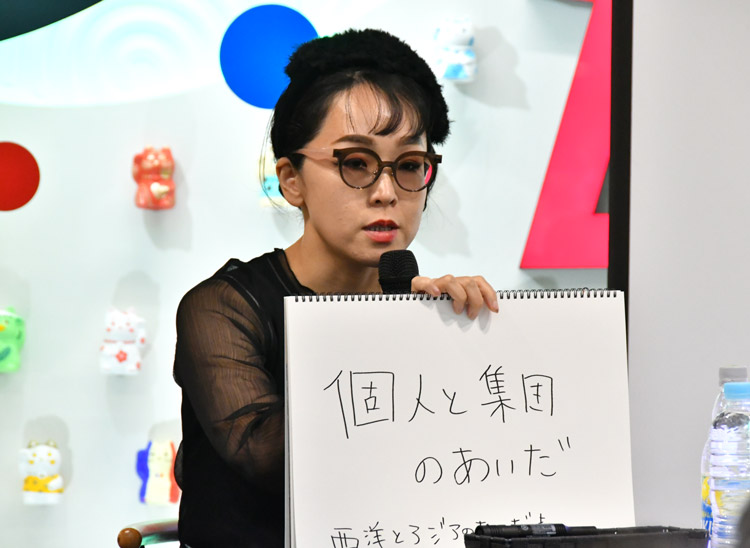

次に「個人と集団のあいだ」と答えたのは、北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授の石原真衣氏だ。社会の中で不可視化され、沈黙せざるを得ないマイノリティに寄り添った研究を続けている。自らもアイヌのルーツを持つマイノリティの当事者だ。

「母方の祖母がアイヌで、私自身4分の1だけがアイヌだが、他の人からはアイヌだと決めつけられる。私の4分の3はどこに行ったのか。日本は、出自が混ざっている人に全く慣れていない。マルチレイシャル(複数の人種的背景を持つ人)という言葉も使えない」と述べた。個人としてもみられない、集団からもはじかれるという経験から、個人でも集団でもないその間があることを指摘した。

日本人は多様性の意識が低い? 島国を言い訳にしない

日本人の多様性への意識が低いと指摘する三人に対し、その理由として「日本は島国だから?」という宮野氏の問いかけに、サコ氏は即座に「島国を言い訳にしすぎ」と反論する。2025年国際博覧会(大阪・関西万博)の運営主体である日本国際博覧会協会の副会長を務めるが、「現在、毎日30カ国以上の担当者と話すなか、島国の人たちほど自分たちの多様性を打ち出したいと言っている。自然環境も厳しく、さまざまな人々が移り住み、お互いを受け入れ、共存して暮らしている。多様性を認めない限り、島国は成り立たない」との考えだ。

石原氏は、日本が明治以降、急激に西洋化せざるを得ず、一丸となって必死になるなか、マイノリティに目を向ける余裕がなかったことも要因の一つ、と日本がたどってきた歴史からその理由を紐解いた。

サコ氏は、「多様性の意識が高いか、低いかは、個人の問題ではない。社会が作った構造が変わらない限り、意識を高く持とうと思ってもできない」と問題点を挙げる。「日本では、周囲と一緒だという方が評価される。みんなと違うのに、一緒だと見せかけようとする。だから違いをタブーにしないことが大事」と述べた。

小学校を訪問し子どもたちと交わるなか、日本の教育にも問題があると指摘。「早く答えを見つけた方が賢い、答えにたどりつくまで考えさせない、質問する時間を与えない、といった状況。好奇心を持つことで多様性の意識が高くなるのに、そんな経験もなしで、子どもたちにいきなり多様性を持てといっても無理」と断言する。あん氏も環境学習といった体験が子どもたちの多様性を育んでいくことにつながるとうなずいた。

グローカリズムの視点も同時に考え、次の社会に生かす

私たちが今直面しているグローバリズムのひずみをどう捉えていくか―。その問いに対し、あん氏は、「これからはグローバリズムとグローカリズムを同時に考える必要がある」と言う。グローバルな問題の解決は一つではないとし、その地域に根ざした視点(グローカリズム)も大切だと述べた。石原氏は、マイノリティの側からみると、グローバル化によって、先住民の間で情報が行き交うようになった利点を踏まえ、だからこそ社会の中で見えなくなっているマイノリティをインクルーシブ(包括)する形でこれからの社会をデザインしていくことが重要との見方を示した。

「グローバル化は選択肢じゃない。これはもう嫌でも直面する世界の問題。それに対してローカルでどう対応していくか、この地球課題を解決する自分の役割は何なのか、それぞれが考える必要がある」と言うのはサコ氏だ。人やモノもすべて国境をこえて行き来しているなか、自分の国さえよければ、という考えではもう何も解決できない。ローカルで取り組みながら、地球規模の研究者たちの協働が必要になってくる、と強調した。

「今日のセッションは結論を求めるものではない」というファシリテーターを務めた宮野氏の言葉の通り、登壇者をはじめ、会場に集まった参加者誰もが、これからの社会の在り方を模索するための新たな視点を持ったのではないだろうか。なかでも、サコ氏が述べた「多様性は好奇心から」という言葉が胸に刺さった。