2021年4月にスタートした「第6期科学技術・イノベーション基本計画」には、「総合知」という言葉が頻出している。社会を取り巻く複雑化した課題を解決し、新たな社会を設計するために、自然科学と人文・社会科学(人社)の知を融合させる必要性を示したものだ。そこでサイエンスポータルでは、さまざまな分野で活躍する人文社会系のバックグラウンドを持つ研究者らへの連続インタビューを実施。各有識者の提言を5回にわたってお届けする。

1人目は、2018年にアフリカ出身者として日本で初めて大学の学長に就任した京都精華大学のウスビ・サコさん(本年3月31日退任)。「空間人類学」が専門で、建築などの「空間」とコミュニティの関係性について国内外の事情に精通している。変容を余儀なくされているこれからの社会に向けて培うべきものを伺うと、自己認識を高める重要性が見えてきた。

日本の枠に収まるのは無理だった

―どのような経緯で来日したのですか。

アフリカのマリ共和国で生まれて、高校を卒業後に国費留学生として中国に留学し、南京東南大学と大学院で建築やデザインを学びました。その後、1991年に京都大学大学院に通うために日本へやってきて、京都精華大学で講師になったのは2001年のことです。2002年には日本国籍も取得しました。

―日本での生活を始めて、大きく苦労したことはありましたか。

留学生としてやってきた当初は、日本流でやらなきゃいけないという圧力のようなものを感じました。どうにかして空気を読もうとするんですが、やっぱり読みきれない。ストレスがたまりましたね。

―どう克服されたのですか。

あるとき日本の枠に収まるのは無理だと気が付いて、「私は私」と思うようにしました。むしろ、私が中途半端に日本化すると、まるで役に立たない存在になってしまうんです。大事なのはマリという国の文化や感覚を芯に持っている私が、日本のことを理解して、日本人と協働して、いい仕事をすること。そのときに、私の存在がプラスに働くと思えるようになったんです。

影響し合う家族と空間の変化

―これからの社会のあり方をどのように捉えていらっしゃいますか。

まずはやはり人口の問題や家族形態などについて考える必要があると思います。

例えばフランスは、事実婚によって人口回復を図る政策を打ち出しました。それによって「家族」の捉え方も変わっていきます。今よりも近づいたり離れたりしやすくなる。

LGBTQのパートナー同士で養子を育てる家族も増えてくるでしょう。とにかくいろんなパターンの家族のあり方が、当たり前になるんじゃないかなと思います。

―建築などの空間づくりも変わりますか。

家族の形態に変化があるたびに必要な空間や機能は変わります。家族のあり方が有機的になると、家も建てるときから途中で変わることを前提に考える必要がある。

つまり、その都度業者にリフォームを頼むのではなくて、住人が自分たちのニーズに合わせて住みながら空間をつくり変えていくパターンが、世界中でスタンダードになると考えています。

―家族のあり方が空間に影響を与えるのですね。

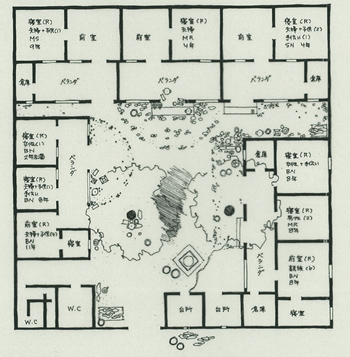

逆もあります。マリでは、中庭を中心に数軒の家が取り囲むような集合住宅が伝統的に多く、住人は自然と中庭に集まります。そこでは人間関係が築かれ、家族を越えたコミュニティとなる。

ただ、未来の家族も空間を共有しているかはわかりませんよね。実際、私の家族は10年以上前から国内外のそれぞれ異なる場所に住みながら、LINEやWeChatで不自由なくコミュニケーションを取ってきました。こんな形も、これからは普通になるかもしれません。つまりコミュニケーションのチャンネルが、今よりも広く、多様化していくのです。

私もマリにいた頃を振り返ると、相談相手は中庭で会う親戚や居候のおじさんだったりして、必ずしも親とは限らなかった。だからコミュニケーションそのものは、空間に限定されると思わないで欲しいんです。バーチャルとリアルのハイブリッドな社会のあり方はこれからもっと考えていかないといけないし、家の形も、そんな社会がベースになってくるでしょう。

必要なのは歩み寄り

―家族のあり方が変わる中で、高齢者や介護を必要とする人、経済的に弱い立場になってしまった人などを、社会はサポートしていけるでしょうか。

経済的に弱くなるという考え方は、日本の基準で物事を見ている可能性が高いと思います。世界には、経済的に貧しくても消費力が上がっている国もあります。「貧乏」の定義が変わってきている。でも、日本はインフラが整っているから慎重で、自分たちが遅れ始めていることにもなかなか気付けないんです。つまり自己認識が不足しているということ。

これからはあらゆる面で物事の定義が変わる可能性が高いです。アメリカやフランスも高齢化は進んでいますが、留学生が介護を住み込みで担う制度が設けられています。留学生からすれば、衣食住の保証を得られることになる。

外国人の存在によって社会が良くなっていくという意識は、日本ではなかなか広まりません。でも、もうグローバルな時代なので、別の文化圏の人と互いに助け合ってつながっていくことに、アドバンテージを見出していけるといいですよね。

―どうすれば、その意識は広まると思いますか。

「ダイバーシティ」には、放っておいてもなるんです。この先の社会は必ず多様化していく。それであれば、多様化した社会をどう機能させるかが重要ですよね。外国人は「労働力」ではなく、それぞれに心がある人間です。その人たちをどう大切にしていくのか。そういう考え方をしていかないと、多様性のある社会を機能させられないと思います。

必要なのは、それぞれが相手を思って歩み寄ること。先入観抜きにコミュニケーションをとって、実践していくことが大切です。日本は気軽にコミュニケーションできるオープンな場があまりない。コミュニケーションを取るのに理由なんていらないのです。地域の帰属意識が湧くような場を増やすことが重要なのではないでしょうか。

―京都精華大学では新しい施設を建設されています(※取材当時、本年2月5日に竣工)。

「明窓館」は、国内外を問わず多様な人々が訪れるコミュニケーションの拠点です。教室という機能はありません。学生たちが勝手にプロジェクトや展示、プレゼン、演劇やコンサートなどの表現活動ができるような空間ですね。また、授業の代わりに先生たちの指導のもとで行われるディスカッションやワークショップが行われる空間もあります。加えて、鴨川名物の「4メートルの等間隔」(注:カップルなどが4メートルずつ離れて川岸に座る現象)のようなものを、遊び心を持って再現したテラス部分もあります。コモンズとしてカフェ、ギャラリー、ホールなどを地域の方にも利用してもらえば、コミュニケーションの仕方や関係性も変わっていくでしょう。学生にとっては、そこで出会う情報、モノ、コト、ヒト、全てが学びになるのです。

「観察力」を磨くカリキュラムを導入

―教育者という立場から、今後どういう教育が必要だとお考えですか。

学生たちの自己認識を高めるアプローチが重要だと思います。

―なぜそう思われるのでしょう。

例えば科学技術は、私たちの思考や価値観、哲学によって立てられた目的のために利用するものです。でも今は逆で、科学技術に使われている我々がいる。そうなると、私たちが本来目指すべき「つくりたい社会」ではなく、科学技術に限定されて「つくられる社会」が出現してしまう。そうならないために必要な「社会を想像する力」は、歴史や哲学を通した自己認識から起こってくるものだと思います。

―自己認識を高めるために必要なことを教えてください。

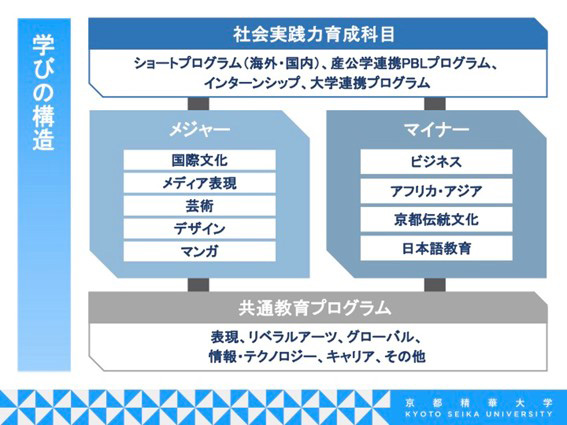

ひとつは、歴史や哲学といった勉強を、小中学校の段階からし続けるべきだということ。実際に本学でも、哲学やリベラルアーツを必修にするなど、学長としてカリキュラム改革に取り組んできました。(取材当時)

そしてもうひとつは、「観察力」を磨くための教育です。例えば学生たちに「教室に来るまでの間に何を見ましたか?」と質問しても、描写できないんです。多分スマートフォンから音楽を聴いたり、動画を見たりしていて、ゆっくり周りを見る習慣がなくなり、フィジカルな自分が置かれている環境を観察していない。そこで京都精華大学は以前から「大学入門」という枠組みで、学生同士で互いにインタビューしたり、絵を描いたりすることで観察力を磨くカリキュラムを取り入れています。

他人を知る行為は互いの違いに気付くことでもあって、自分認識や自己肯定を高めるプロセスの中でとても重要なことだといえるでしょう。

関連リンク

- 京都精華大学ホームページ

- 京都精華大学教員紹介「ウスビ・サコ」

- 著書「ウスビ・サコの『まだ、空気読めません』」(世界思想社)