「サイエンスアゴラ2020」の注目企画で、福祉機器を用いた競技イベント「サイバスロン2020グローバル大会」(国際競技大会サイバスロン/東京会場)が11月13日と14日、東京・お台場の日本科学未来館で開かれた。在日スイス大使館と科学技術振興機構の共催。続く15日には関連イベントとして、大会に出場した日本チームによる講演会が同館であり、いずれも動画で配信された。

創設者は、福祉機器の使用者である当事者を含め“多くの人が技術開発に参加できるプラットフォーム“としてサイバスロンを計画。その創設の想いを胸に本大会に臨んだ研究者やパイロットたちが奮闘し、一般参加者とも交流した。福祉機器の未来像に挑んだ3日間にわたる軌跡をレポートする。

コロナ下、各チームが各地でコース作成

サイバスロン(CYBATHLON)※はスイス連邦工科大学チューリヒ校(ETH Zürich)教授のロバート・リーナーさんが創設し、第1回大会はチューリヒで開いた。障がい者と先端技術の開発者が協力し、チーム対抗で日常生活に必要な動作――義手を使っての服や靴の着脱、パワード車いすや義足での坂や階段の乗り降り――などの課題をクリアし、ポイントと時間を競う。“もうひとつのパラリンピック”とも呼ばれている。

※コンピューターを意味する「サイバー(Cyber)」と競技を意味する「アスロン(-athlon)」を組み合わせた造語。

今年のサイエンスアゴラで一般公開された大会は第2回。競技は6種目で構成し、全ての種目を実施する大会は4年ぶりだ。今回は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、チューリヒに選手が集合する形式ではなく、各チームが各地で同じ条件の下にコースを作成し、競技を実施する形式での開催となった。各地で事前に録画した競技内容を、大会本部がオンラインで審査する。

世界各地20カ国から53チームが参加し、日本からは、パワード車いす部門に4チーム(大阪電気通信大学、慶應義塾大学、千葉工業大学、和歌山大学)、パワード義足部門に1チーム(東京大学発ベンチャー)の合計5チームが出場。このうち、大阪電気通信大学、慶應義塾大学、千葉工業大学の3チームが同会場で競技に臨んだ※。

※和歌山大学は7日、パワード義足部門の東京大学発ベンチャーは12日に事前収録し、その様子は動画で配信された。

日常の何気ない動作も課題のひとつ

パワード車いす部門を例に取ると、マシンが走行するコースでは階段、でこぼこなど、実際の路面で遭遇する地形が再現されていた。また、テーブルについたり、ドアを開けたりといった、日常生活における普段の何気ない動作も組み込まれている。義足部門も、課題内容は一部異なるものの、競技の目的は同様だ。

大会では、これらの各課題を完全にクリアした数が競われる。また、同じ数の課題をクリアしたチームが複数あった場合にのみ、コース走破に要したスピードを競い、上位チームを決定する。

本大会、13日のパワード車いす競技の予選では、1チーム1走行あたり8分という制限時間を設けた。各大学チームはコース上に設置された6つの課題をその間に終えなければならない。各チームが順番にコースを走行し、合計3回競技する。その3回のうち、ベストスコアで順位を付け、同スコアの場合にはタイムを競う。

パワード車いす、3チームが緊張感ある競技

ここでは、13日の世界大会(予選)の会場におけるパワード車いす部門で、主に、日本から参加した3チームの様子をお伝えする。

トップバッターは、大阪電気通信大学チーム。1走行目は順調に進み、わずか6分21秒で階段を除くすべての課題をクリア。パイロットの操縦の様子から、比較的軽い車体を思い通りに動かしているように見えた。

続いて、慶應義塾大学チームが登場。マシンがギアをうならせながら進む。1走行目は7分42秒で制限時間内にゴール、6つの課題もすべてクリアした。最速タイムは2走行目の5分38秒。最後のドアの開閉は、チームが誇る人工知能技術を駆使した動作で、さすがというべき。未来の日常生活の片鱗を感じさせた。

最後に、千葉工業大学チームが競技した。他2つのチームと異なり、ロボットには足を伸ばした形でパイロットが搭乗する。1走行目は3分11秒で階段手前まで、2走行目と3走行目は階段をクリア。最終的に6つ目の課題であるドアまではたどり着かなかったが、一つ一つの動作に丁寧さがあり、階段を登るなめらかな動きで技術の高度さを見せた。

各チーム合計3回の競技が繰り返され、全ての競技が終了した。各チームの競技中、新型コロナウイルス感染症対策もあり、観客は、これまでの大会のように競技中に声援を送ることはせず、皆、固唾を呑んで試合の様子を見守った。手に汗握る、緊張感のある競技だった。また、2日目には実演も行われ、当日未来館に来ていた人にのみ限定に公開された。

チームメンバーの頑張りがあってこそ

13日の競技終了後、各チームの操作者(パイロット)と開発責任者(リーダー)とが試合の感想を述べた。各大学とも、コロナ下のリモート環境で時間に追われた開発は、とても大変だったという。

慶應義塾大学チームパイロットの野島弘さん(元パラアルペンスキー日本代表)は「開発者のエネルギーが詰まったマシンを完璧に走らせたかったのですが、思ったようには走れず。しかし、皆さんのおかげで最後まで頑張ることができました」と述べ、リーダーの石上玄也さん(慶應義塾大学准教授)は「リモート下の開発で準備まで大変な中、学生さんたちがとても頑張ってくれました。野島さんのチームを牽引するモチベーションと、チームメンバーの頑張りがあってこそです」と喜びを語った。

大阪電気通信大学チームのパイロット小倉俊紀さんは、「2回目以降、トラブルが続いてしまいましたが、チームの皆さんのおかげで良い競技ができたのではないでしょうか」とし、リーダーの鄭聖熹(ジョン・ソンヒ)さん(大阪電気通信大学教授)は、「階段がパスとなってしまった部分もありましたが、他課題がスムーズでした。パイロットの優秀な操縦のおかげだと思います」とお互いに感謝を伝え合った。

千葉工業大学チームのパイロットの阿部武蔵さんは、「前大会の元メンバーが応援に駆けつけてくれました。その想いをのせて最後まで走り切れなかったことは残念ですが、次に向けて頑張りたい」と抱負を語った。リーダーの青木岳史さん(千葉工業大学准教授)は「他チームと異なり、パワード車いすというよりも“タンク(クローラーで動く重機)”という感じですが、こういう形のマシンも良いのでは。この先もこのまま研究を進めていきます」と締めくくった。

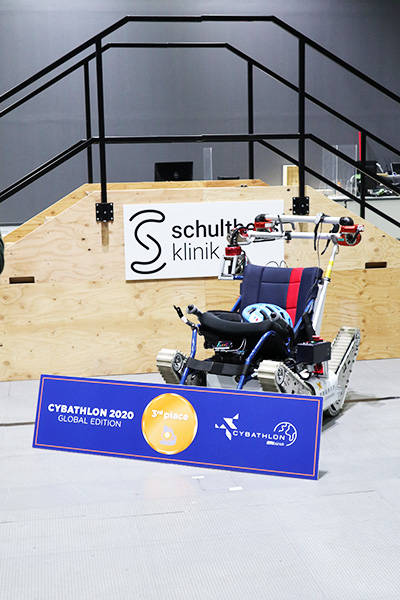

そして、世界各地でも同様に競技が行われた。オンライン審査は日本時間13日深夜。その結果、慶應義塾大学が3位、和歌山大学が4位(2016年も同チームは4位入賞)に入賞した。6位に大阪電気通信大学、7位に千葉工業大学。パワード車いす部門の1位はスイス、第2位はロシアのチームだった。3位の慶應と4位の和歌山は、いずれも制限時間内にすべての課題をクリアして完走し、課題のスコアでは同点で接戦。最終的に、走行タイムの僅差で慶應が上回った。

参加者、「恐る恐る」から積極体験へ

3日目にあたる15日の講演会「サイバスロンとパラスポーツから探る、“障がい”がない社会のつくりかた」では、実際のサイバスロンのコースを用いて、サイバスロンに出場したパワード車いすや義足による実演も行われた。

トークセッションでは、研究の面白さを通して“社会における障がいとは何か“を考える。登壇者は、前日に出場した慶應義塾大学チームリーダーの石上さんとパイロットの野島さん、義足で走るメカニズムを研究する保原浩明さんと、第一線で活躍する義足のパラアスリートである手塚圭太さん、司会進行を務める同館科学コミュニケーターの田中沙紀子さんの5人だ。研究者の開発に対する想いやパラアスリートの視点を知り、私たちはこれからどのような社会をつくっていけるのか、ともに考える内容となった。

トークセッション後の実演では、参加者の目は実際に動くマシンに釘付けに。実演中、石上さんは「実演の方が(マシンの動きが)スムーズです。今日が本番だったら良かったのに」と、会場の笑いを誘った。皆、研究者の話に熱心に耳を傾けていた。実演後、マシンの体験会も行われ、各研究者やパイロットと多くの一般参加者が交流した。

参加者は、義足を見て「自分に装着できるのか」、パワード車いすを見て「腕力がなくても操縦できるだろうか」と、最初はロボットやマシンに恐る恐る近づくといった様子。一定の距離を置いていたが、開発者や使用者であるパラアスリートたちから説明を受けるにつれて、積極的に体験するようになったのが印象的だった。

実際に、義足を体験した参加者からは、「結構片足だけで歩いているんですね、(初めてでは)バランスを取るのが難しいかも」「体力が必要だ」などの声も。パワード車いすには「足が普通に動かせたとしても、あったら便利そう、乗りたい」と感想が寄せられていた。こういった実際の「場」で、多くの人がコミュニケーションを取ることが、技術開発の促進につながっていくだろう。

さまざまなハードルに対応できる技術を

実演後、野島さんに聞くと、開発現場について自身の視点からこう語った。

「僕は技術について詳しくないけれど、その分、自分の感じたことを率直にフィードバックしています。何も技術のことが分からない人からの意見の方が、案外、開発上重要なポイントになったりするみたいで。『気づかなかった』と学生さんが言ってくれて、それを開発に組み込んでくれて、段々マシンが使いやすくなっていくんです」

また、マシン操作を例に、チーム内の交流については「(マシンの操作時には)スマートグラスをかけていて、僕は周りが見えない。でも、どこに注意したら良いか、ギアをいくつ入れれば良いか、あと何センチずらしたら(目的とする動作に)ジャストフィットするか、それを側とリモートで指示してくれる仲間がいるから、競技でも安心して背中を預けられるんです」と、いつもチームで挑んでいることを意識していると述べた。

事前の取材では、大会事務局長であるローランド・シーグリストさんが「サイバスロン大会が、新しい技術を活用した解決策として認識され、将来的には、国や性別を問わず、さまざまなハードルに対応できる技術として、各国で提供される際のきっかけの一つになれば」との気持ちで活動していると語っていた。

次回大会は2024年に開催予定と、事務局は発表している。本大会をきっかけに、4年後にはシーグリストさんが語ってくれたように、さまざまなハードルに対応できる技術がより広まっていることを期待したい。

関連リンク

- サイバスロン「CYBATHLON」公式サイト

- サイバスロン「Powered Wheelchair Race WHL」公式サイト(競技結果)