世の中にはさまざまな形があり、動きがある。でもそれは、皆が同じように知覚していることなのだろうか? 自分が感じる“常識”や“当たり前”は皆にとっても同じだろうか――。

生物学を学ぶなかで、感覚や感性など言葉では表しきれない領域、「美学」に関心を持ち、専攻を理系から文系に転向(文転)、研究者として東京工業大学リベラルアーツ研究教育院の准教授を務める伊藤亜紗さん。障害者の視点から“体”をとらえ、NTTと共同でユニークなスポーツ観戦方法を開発、オリンピック、パラリンピックの新しい楽しみ方を紹介している。既存の価値観を外し違った視点で多角的に世界を見ると、未来社会に求められる新たな価値観が見えてくると伊藤さんは語る。

■未来社会に求めるものは?

〜「未来の人類研究センター」センター長に就任して〜

――東京工業大学はこの2月にリベラルアーツの研究拠点として「未来の人類研究センター」を設立し、伊藤さんがセンター長に就任されました。センターでは何を目指し、どのような研究を行うのでしょうか。

伊藤 今絶対に必要なテーマということで、向こう5年は“利他”を中心に据えています。今までのように、“より早く・強く・高く”という既存の価値観による評価はもう限界を迎えつつあると感じています。人と競い合って弱者を切り捨て、利益を最大限にすることで成り立ってきた社会の価値観をいったん外して、違う視点からもう一度人類や社会について考えようというのが、このセンターの目指すところです。貧困や環境など世界が抱える問題を考えるときに、自分のためではなく、自分でないもののために行動する “利他”の視点から判断しなおすことで、おのずと違う答えが出てくるのではないかと思っています。

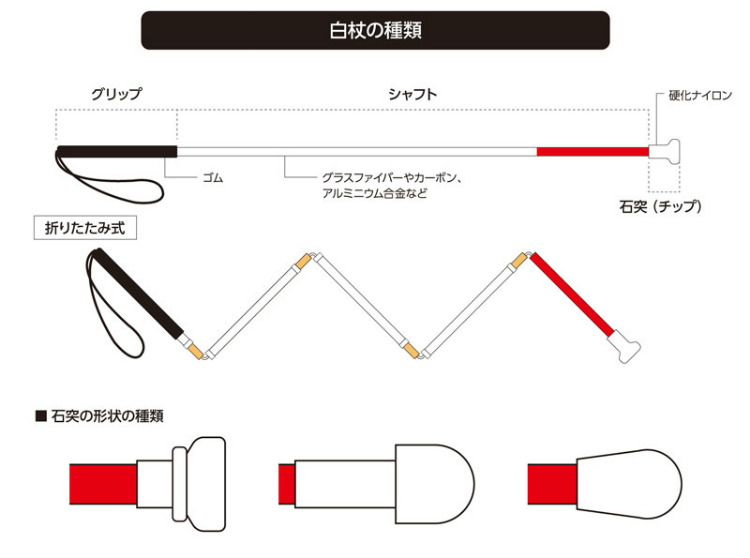

東工大でも、科学技術の研究を通じて学術の世界で勝つことを目指してきましたが、実社会では必ずしも最先端技術が最良の解決策になるとは限りません。例えば、視覚障害者が使う白杖(はくじょう)は、ローテクに見えますが、使用者の経験値を反映し300以上のアップデートを経ています。電子化やハイテク化されることは望まれていません。これまでないがしろにされていたものが見直されつつある今、美学のアプローチが役に立つのではないかと考えています。

■「美学」とは何か?

〜感覚や感性を研究する〜

――今、お話に出た美学について、教えてください。伊藤さんは美学という分野を専門にされています。美学とはどのような学問で、どうして関心を持たれたのですか?

伊藤 美学は学問としては哲学の仲間で、哲学同様、言葉を使って研究をしますが、哲学は「時間」や「存在」といった概念が主な研究対象です。一方の美学は、体の経験や感性、また芸術を鑑賞したときの感覚など、人間が持っているけれどなかなか言葉にできない部分が研究対象です。

例えば“人間の五感”といいますが、本当に人間の感覚が5つなのか、怪しいですよね。でも、“五感”と言葉にした瞬間に扱いやすくなり説明できた気になる。私は何かを、デジタル化して理解すること自体に疑いがあるのですが、美学はデジタル化しきれない部分を扱います。美学の研究領域の一つに芸術があります。例えば芸術家が作品を作る時、突然思いついたり、何かを感じたり、合理性を超えたことが起こる。全体像が見えないなかで格闘しながら、自分の理解を超えたものと出会っていくような感覚です。

それは、今私が行っている障害の研究にもつながるものがあります。「言葉の定義」に標準的な世界の理解の仕方が表れているのだとすると、その定義を少しズラして変えていく。そんなところに興味を持っています。

■“体の内側”で感じていることを翻訳する

〜障害者の研究を通して〜

――伊藤さんは障害について研究されていますが、美学や哲学の視点からのアプローチ方法はとても新鮮に感じます。障害を持った方の研究を、どのように進めていらっしゃるのですか。

伊藤 障害に関する多くの研究は外側からというか、視力を測るように数値化して見ていきますが、私は内側から見たいと考えています。彼らの主観的な世界、例えば視覚がない人には世界がどういうふうに見えるのか、どういうふうに体を使っているのかという視点ですね。直接話を聞いても、本当の意味で視覚がないということはわかりませんが、見えるなりに見えない世界を想像してみる研究です。

面白いのは定義が変わっていくことです。健常者の“目で見る”が、視覚障害者では触覚を使って“手で見る”になる。“見る”の定義が変わるんです。その人の特徴や経験により、“聴覚で見る”という人も、自分の感覚は使わず周りの人に“聞いて見る”という人もいます。

定義が変わることで新しいテクノロジーが生まれることもあります。例えば、電話を発明したベルはもともと、口の開き方を図で示した視話法という、父親が開発した聴覚障害者のための発声法を普及させる活動をしていました。ところが、聴覚障害者は自分で出した音を聞くことができないので、なかなか発音のスキルがあがらない。代わりに“音を見る”方法がないかとさぐるなかで、音の振動を波形に変換して可視化する方法を発見しました。そこから電話ができたのです。つまり、“音を見る”という定義の変換は、障害者の視点から生まれたものです。別の視点をもたらしてくれるというのが、障害を研究していて刺激的なことですね。

――これからはパラリンピックなど、普段は障害者に接する機会がない人も障害のある方と接する機会が増えると思います。新たな気づきや関心が持てる方法はありますか?

伊藤 今、NTTさんと共同開発した「見えないスポーツ図鑑」をウェブに公開しています。発端は、どうしたら視覚障害者と一緒にスポーツ観戦を楽しめるかということです。介助みたいな関係じゃなく“一緒に”というのがすごく大切なのです。

従来、視覚障害者のスポーツ観戦というと実況中継が多かったのですが、受け身、説明的なもので一体感がなく、競技の質感が伝わりません。だから言葉を使わないようなスポーツ観戦もあっていいんじゃないか? という視点で研究を始めました。

この研究を進めるうちに、見えている人がスポーツ観戦をして視覚的に捉えていることは、選手がやっていることとだいぶ違うことをキャッチしているのではないか? と気づきました。例えば卓球では球の回転がとにかく重要で、音や打ったときの感触で回転が分かるそうです。選手は聴覚や触覚も使って競技をしているんです。

見る人にとっても、選手がしていることを感じられる観戦方法はないかと思って、今10種目分、それぞれの競技の選手が“競技をしているときの感覚”を身の回りのものを使って“翻訳”しています。スポーツは、大変な努力をして技術を身につけないとその境地を味わえない気がしますが、近似的なものでいいから選手が感じる境地みたいなものを味わいたいと思っています。一度その感じがわかると、スポーツ観戦のときにすごく解像度が上がりますから。

例えば、柔道の力の駆け引きは、目の見える2人がタオルの両端を持って引っ張り合った時に、目を閉じてその中央をつかんでいると体が持って行かれるような感覚に似ています。また、フェンシングは「剣で突く」イメージがありますが、実際には剣がしなって、「いなして刺す」ので、それは「知恵の輪」を外し合う感覚で体感することができます。

――視覚的なスポーツ観戦と実際のスポーツはまったく違うし、健常者のスポーツとパラスポーツも、足と車いすだけの差だけではないもっとドラスチックな何かがありそうですね。

伊藤 そうですね。体の内側の感覚を翻訳したいということが私の研究に一貫しています。スポーツもパラスポーツも、その身になってやってみると全然違うと思います。そこを翻訳すること、定義を変えてみることで、新しく見えてくるものがあると考えています。

■人間ではないものの視点で、世界を感じたい

〜文転の理由、学びの原動力〜

――視点を変えて、今までにない価値観を見いだすためには日々の生活をどのように送ったらよいかメッセージをいただきたいのですが、中高生のときはどういうことに興味をお持ちでしたか?

伊藤 中学生のときに“勉強の先”があることに気づきました。受験とか試験とか、“やらされている”のが意味ないなって感じて。ただ、理科が好きで、理科だけは勉強している気がしませんでした。昼休みには生物室に通って標本をひたすら模写したり、ご飯のときに全部のアサリに共通して黒い部分があることに気がついて、それこそ勝手にアサリの研究もしたりしましたね。

――高校生の頃にそこまでどっぷり理科に突き進んでいて、大学も理系に進まれます。でも、途中で文転されていますね。

伊藤 例えば大学の細胞の授業では、細胞膜の話、タンパク質の話、細胞の中のチャンネルの話… とどんどん細分化していきます。私が知りたかったのはそういうことではなく、“生きている”ということです。自分と違う生き物が自分と違うふうに生きていて、世界で共存している。例えば魚と寄生虫の関係は、魚が食べ物で寄生虫は害というのは間違っていて、寄生虫から見れば魚は生態系で、お互いを生かし合う一種の利他的関係性がある。そういう生物の視点を感じたかったんですよね。 人間中心主義ではなく、“人間ではないものの視点”を獲得したいということが、美学に転じたきっかけです。

■止まらない好奇心と、“体が自分を超える”経験

〜子どもの頃、そして子どもができて〜

――さらにさかのぼると、幼少期はどんなものがお好きでしたか?

伊藤 虫が好きでしたね。あと樹皮とか。あれって、面白いんですよ、表面にコケとかがあって。そういうのがどこか絵画を見る面白さにつながっているのかもしれないですね。庭の木の皮を剥いでお茶を作ろうとしたり、車のボンネットの上で目玉焼きが焼けるか実験したり。実験好きでしたね。

――日常や身の回りにあるものへの好奇心が強かったのですね。ご家族は止めたりはしなかったのですか?

伊藤 そうですね。それに、一貫して“女性であること”を意識させない子育てをしてくれました。これには感謝しています。

――一方で、研究者として生活するなかで結婚や出産などのライフスタイルの変化も経験されています。研究への影響はありましたか?

伊藤 博士課程の3年目に妊娠しました。妊娠がわかって、「これは急がないとやばい!」と、その日から博士論文を書き始め出産までに仕上げました。出産は、男女問わず、人生観を変えます。研究内容も変わりました。「小手先の研究は意味がない、本当に大事なことをしないと!」と思うようになりました。出産の経験が想像を超えていたのです。自分に産む能力があるという実感がなかったのですが、体が勝手に自分を超えていく経験をして、「これはすごい!」と。

美学・哲学分野で出産について書いた書籍はほぼないのですが、研究者のほとんどは男性ですから、こういった情報がない理由は明らかです。でも、男性でも子どもが生まれたら変わるものはあるわけです。哲学者も美学者も自分のことを抽象化していろいろ考えてきたけれど、「もっとやるべきことがある」と感じました。そこから、人間の“現実的な体”を研究しないといけないなと思うようになりました。それで障害という“明確な特徴を持った体”を見ることで、抽象度を下げて論じられるのではないかと思ったのです。

――それが、障害の研究につながったのですね。では最後に、これから伊藤さんはどのような研究をされるのでしょう。

伊藤 私自身は認知症の研究をしたいと考えています。これも、もっと早くとか、強くとか高くという既存の価値観ではないものを探ることに関係しています。認知症の方は多いにもかかわらず、どういう世界に生きているのかまだよくわかっていません。ある認知症の方は、部屋から見える風景に山が見えるけれど、その方にとっては毎日違って見えるので、見えているものが山とは思えないのだそうです。認知症の方々の世界を内側から見ることで、われわれが“当たり前”と思っている時間的空間的感覚とは違うものが見えてくる。これを明らかにすることで、今までとは違う発想が生まれ、より人類に寄り添った制度設計などもできるのではないかと考えています。

伊藤亜紗(いとう・あさ)

東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長

同リベラルアーツ研究教育院准教授

マサチューセッツ工科大学(MIT)客員研究員(2019)

1979年生まれ。専門は美学、現代アート。もともと生物学者を目指していたが、大学三年次より文系に転向。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了(文学博士)。主な著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮出版)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)など。