日本自然科学写真協会という写真団体がある。1978年創立の40年以上の歴史を持つ団体だ。自然と科学の広場で親睦と交流を重ね、写真文化の発展を願う集まりである。多岐にわたる写真分野のなかで、自然科学を中心に据えて活動している約350名の写真家や愛好家を会員に有している。写真、あるいは動画を撮ることで、自然科学写真家は何ができるのか、というのが今回のテーマである。

自然科学写真とは

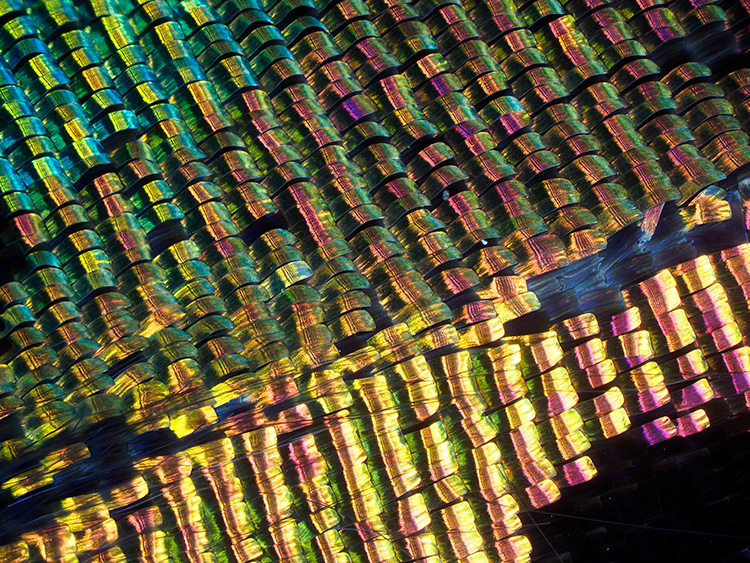

自然科学写真とは「自然写真」と「科学写真」の融合なのか、自然写真と科学写真という2つの分野なのかを考える必要がある。一般には動物写真、天文写真、風景写真など、自然の中の動物や植物、気象や天体、山岳を撮影するのが広義の自然写真であり、物理現象の撮影や、顕微鏡撮影などは科学写真と呼ばれる。

我々の会は英語表記では「Scientific Photography」となっており、創立当初から動物写真などと、顕微鏡写真などを撮る写真家の集まりだった。Scientific Photographyは直訳すれば科学写真であるから、科学写真という言葉の中に物理現象と自然現象の両方を含めているわけだ。動物写真も風景写真も顕微鏡写真も、広義の自然科学写真と定義している。

動物写真においてもただ可愛らしく撮ろうとするのではなく、その動物が生き物として持つ特性を映し出すことに注力すると、それは自然科学写真になる。風景写真でも、写された風景の中には地層があったり、霧氷などの自然現象が含まれたりするわけで、撮影者が科学的側面に注目するかどうかが重要になる。

数十年前には写真が記録メディアとして大変重要だった。そのために研究機関や大学には写真技師が存在していた。当時は科学的な資料を作るのには写真が不可欠だった。しかし時代が変わり、特に21世紀に入ってからはデジタル時代になり、機材がどんどん進化して、もはや誰もが記録を写真や動画で残せる時代になった。そうなった時に自然科学の研究者の中で写真などに興味を持つ人たちが、写真家に頼らなくても意義のある記録を残せるようになった。

さてそれでぼくたちのようなプロ写真家はどうすれば良いのか、ということになった。

不思議さ、面白さを感じてもらいたい

もともと写真を専業に撮っている自然科学写真家は、自然に触れることでSense of Wonder(センス・オブ・ワンダー)に触れ、それを映像として残そうと努力してきた。実際に被写体のことを研究するように観察して深く理解しないと、自然科学写真は撮ることができない。そう考えると自然科学写真家が撮っている写真も、研究者が撮っている写真も何ら差がないわけだ。写真家の中にもより研究者的な写真を撮ろうとする人が出てくるし、逆に研究者にもより写真家的な見方の写真を模索する人も出てくる。

ぼくは「昆虫写真家」と名乗っている。写真や動画を通じて、被写体である昆虫に触れた時に感じた不思議さや面白さを、見る人に感じてもらいたいと撮影や発表を続けてきた。発表媒体には子ども向けのものも多いので、子どもたちに様々なことを伝えてこられたと思っている。その結果、ぼくと同じ生物写真の道や、生物学の分野に進む人も多くいたと思う。ぼくは我々、自然科学写真家にできる最も意義あることは、まずは自然科学に興味を持つ子どもたちを育てることではないかと思っている。

近年は定年退職してから、昆虫や野鳥の写真の魅力に取りつかれる人も多い。そういった人たちにも、ただ漫然と撮るだけでなく、写している被写体が生物であるということを科学的に考えて欲しいと考えている。どういった写真や動画が、それを見る人に影響を与えられるか、あらゆる年齢層をターゲットに考えなければならない。

好きこそものの上手

写真や動画を撮る上で、自然科学写真家において最も大切なことは「好きこそものの上手」であることだ。好きなものの魅力を伝えるために写真を撮り、それでこそ熟達していく。そこが頼まれ仕事をするいわゆる職業写真家と違う。被写体の魅力を伝えるためには、どんな発表媒体でどのような写真や映像を見せるのが良いか。そういうことを考えながら写真を撮ることが重要なのである。

そうはいっても写真には簡単には撮れないものもあり、本などは何年もかけて撮り貯めたものの中から構成することが多い。ぼくは学生時代に取りつかれた「昆虫の擬態(ぎたい)」をテーマの一つにしてきた。撮りはじめて50年にもなる。昆虫の擬態は撮ること自体は難しくないが、被写体に出会うのが難しい。ずっと昔に1回だけ見てそれっきり、という昆虫も多い。

こうした擬態の事例をコレクション的に撮って、こうした現象がどうやって生まれてきたのかということを考えるのが楽しく、種を超えた一つの行動の共通性などを発見したと思うことが楽しい。問題は「自分で発見したつもりでも、そんなことは昔から知られていた」ということも多いことだ。自分の見方が今まで言われている見方とどこが違うのかを、常に考える必要がある。現場と学問の世界を往復し、「井の中の蛙」に陥らないようにすることも、自然相手に深くはまり込んだ写真家の注意するべき点だ。

とはいえ、時間の大半を自分の好きな被写体と向き合うことに使っている自然科学写真家は、なまじの研究者よりもずっと長くその生き物や事象を見ている場合も多い。時間が十分使えることで、様々な事象に出会えるからだ。特に生物を撮る写真家の場合は、被写体を理解することでより深い写真が撮れる。常に科学的視点を忘れなければ、優れた結果を残すことができるだろう。

新しい自然科学写真へ

カメラ機材も撮影技法も今なお、新しい技術が生まれ進歩を続けている。新しい技術がまた新しい発見を生み出すのも自然科学写真の醍醐味である。我々の世代の写真家は昆虫、動物、植物といった特定の分野に特化した撮影をしてきた人が多い。

しかし、我々人間も含めて生物は相互に依存し、影響し合って生きている。環境もその一つの要素である。そういった観念が従来希薄だったようにも思う。若い写真家の中には、そうした絡み合った自然世界を写真で表現することを目標にする人も出てきたことが喜ばしい。

ともすれば今まで撮り尽くされたと思い込んでいた被写体も、写真家と被写体の関係性を写真の中にうまく取り込めれば、写真家自体の見方を構成に取り入れることで、写真展や著作物でまったく異なった表現をすることができる。

自然の中で自分の好きな昆虫だけを撮ってきたぼくも、もし若ければそうした生命の流れのようなものをテーマにできればと思うのだ。しかし実際には余生も短いので、そのあたりは後進に譲り、子供時代に憧れたが、まだ訪れていない国々を訪れ、憧れの昆虫の写真を撮ることに専念している。コロナ禍でその試みが中断してしまい、何ともやるせない気分になる。

けれど、コロナのおかげと言ったら何だが、昨年は長野県小諸市にある別荘の庭先に、蝶が訪れる「バタフライガーデン」を作ることに専念。ここだけでたくさんの写真を撮った。小諸での暮らしはもう30年にもなるが、7カ月間も籠(こも)ったことはなかったから新鮮だった。

毎日、同じ場所の自然を見ていると、見えてくる自然も違ってくる。農薬は使わないのでマイマイガや、チョウを襲うオオスズメバチと闘ったりと、今までにない経験ができた。今年もそろそろバタフライガーデンの準備をしなければならない。そうはいっても、動けるうちにまた熱帯に行きたいと思っている。

関連リンク

緑のgoo「海野和男のデジタル昆虫記」