はじめに

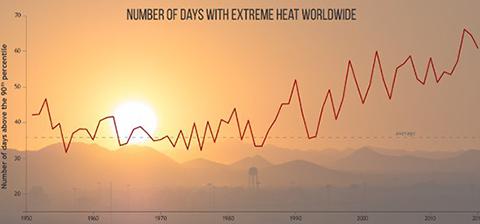

2018年を象徴する漢字は「災」であった。このことがいみじくも示すように、昨年は災害多発の年だった。まさに気候変動の悪影響が顕在化し、異常気象が日常化してしまったかのようである。今後迅速に気候変動対策をとらないとさらに被害が増加し、健康や食料、生態系などの影響によって、社会の安定や経済活動を揺るがすリスクが高まる。

このような状況の下で、昨年12月にはポーランドで気候変動枠組条約第24回締約国会議(COP24)が開催された。COP24での交渉は難航したものの、パリ協定の実施ルールであるパリ・ルールブック(パリ協定実施指針)が採択され、いよいよその本格的実施が求められる段階に入った。(注1)

パリ協定実施指針は、全ての国の参加を前提としつつ、途上国に柔軟性を持たせ、各国が気候変動政策に関する国別の約束(NDC)に関係する情報を提供し、相互に確認し、行動を引き上げていく仕組みである。資金関連のルールについては先進国に義務があり、協定に基づく報告のフォーマットや市場メカニズム活用の詳細ルール等は継続検討となっている。

COP24 では、「野心(ambition)の向上」が繰り返し強調された。「野心」とは気候変動対策のレベルを引き上げる政治的な意思を意味する。現在の各国の取り組みは、パリ協定の目標達成には圧倒的に不十分であり、そのギャップを埋めるためにも世界の気候変動対策のレベルを飛躍的に向上させる必要がある。いみじくもアントニオ・グテーレス国連事務総長はCOP24での演説で「優先順位は、野?、野?、野?、野?、そして野?だ」と述べている。

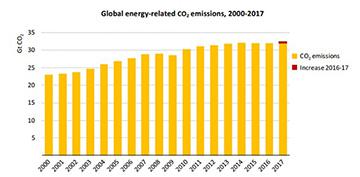

ギャップを埋める?動において、最も重点が置かれるべきは脱化?燃料、とりわけ脱?炭の実現である。すでに脱?炭を進めている国・地域も増えている(後述)。日本も2050年までに温室効果ガス80%の削減、さらには脱炭素化に向けた社会・経済・エネルギーシステムの移行は避けて通れない。

1.2019年は気候変動関連の国際会議が目白押し

2019年は地球環境、とりわけ気候変動に関する多くの国際会議が予定されている。

5月6日から13日まで京都市で気候変動に関する政府間パネル(IPCC)総会が開かれる。また9月23日には、国連事務総長のイニシアティブによるニューヨークでの国連気候変動サミットが、そして11月にはチリで気候変動枠組条約第25回締約国会議(COP25)がそれぞれ予定されている。

6月28、29日には、日本(大阪)で初の20カ国・地域(G20)首脳会合が開催される。G20の主要議題は経済や金融だが、気候変動や海洋のプラスチック汚染なども議題となる。日本政府はG20までに、パリ協定で策定が義務付けられている「パリ協定長期成長戦略」をまとめることとしている。G20と関連して、エネルギー・環境閣僚会議が軽井沢で6月15、16日に開催される。またG20に政策的なインプットを行うため、G20各国のシンクタンクが連合した「T20(シンクタンク20)」によるサミット(T20サミット)も5月に東京で開催する予定である。

米国のトランプ政権が気候変動に否定的な政策を続け、一方で国際的気候変動対策を先導してきた欧州連合(EU)、とりわけドイツやフランス、英国などの指導力にも陰りが見える中で、喫緊の地球環境問題への取り組みをどのように進めることができるか、初のG20議長国となる日本の役割が改めて問われる年になる。

2.パリ協定と持続可能な開発目標(SDGs)が示す新たな世界の経済社会ビジョン

国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21、2015年12月)で採択されたパリ協定(注2)は、世界が脱炭素社会に向かうための長期目標と枠組みを定めた。

パリ協定は地球全体の気候変動抑制に関する野心的な長期目標を定め、化石燃料からの脱却への明確なメッセージを出している。また、先進国に率先的行動を求めながらもすべての途上国の参加も包括する枠組みを構築した。パリ協定では世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く、さらには1.5度に抑えるよう努力することを目標としている。このため、今世紀後半に、世界全体の人為的な温室効果ガス排出量を人為的吸収量で相殺する「ネット・ゼロ・エミッション」という目標を掲げている。これは人間活動による温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにする目標であり、脱化石燃料文明への経済・社会の抜本的転換が必要となる。パリ協定が意味するのは化石燃料依存文明の終わりの始まりである。

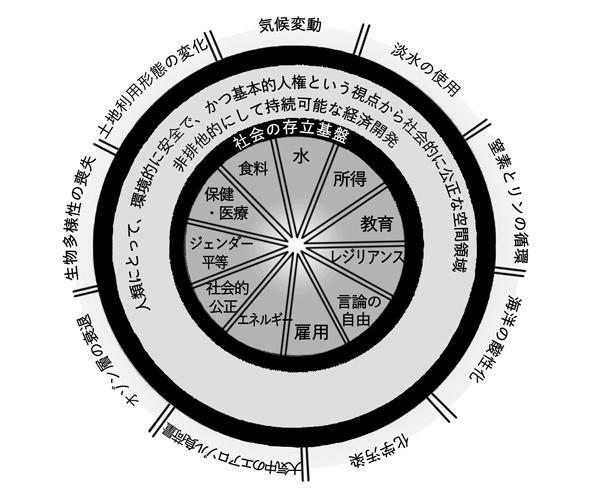

一方、2015年9月の国連総会で採択された持続可能な開発目標(SDGs)(注3)は、経済発展、社会的包摂、環境保全の3 側面に統合的対応を求める17 のゴール(図1)と169 のターゲットで構成される。SDGsは、「誰も置き去りにしないこと」を中心概念とし、貧困に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動をはじめとする環境問題に対処する取り組みを進めることを求めている。SDGsは、すべての国々に対し、人々の生活基盤の向上を追求しながら、地球システムの境界の中での行動を求めている。その前提は、貧困や飢餓に終止符を打つために経済発展を促進する一方、教育や健康、社会的保護、雇用機会といった基本的人権を確保するための幅広い社会的なニーズに取り組みつつ、気候変動対策や環境保護を図る戦略が必要だという認識である。

SDGsとパリ協定が示す新たな世界の経済社会ビジョンはどのようなものだろうか。

英国の経済学者ケイト・ラワースは、SDGsが示す基本的人権という視点からの「社会の存立基盤の向上」と、ロックストロームが提示した「地球システムの境界」(注4) の間には、ドーナッツ型の空間領域があり、これを「人類にとって、環境的に安全で、かつ基本的人権という視点から社会的に公正な空間領域」として示した (注5)(図2)。ちなみにロックストロームらによれば、彼らが設定した8つの地球システムの境界のうち、すでに3つ(気候変動、窒素とリンの循環、生物多様性の喪失)の境界を超えてしまっている。

SDGsとパリ協定が示す新たなビジョンは、基本的人権に基づく社会的基盤の向上と地球システムの境界の中で、貧困に終止符を打ち、自然資源の利用を持続可能な範囲に留め、環境的に安全で、かつ基本的人権という視点から社会的に公正な空間領域で、地球上のすべての人々が例外なくその幸福(well being)の持続可能な向上が図られる社会と定義できる。

3.「IPCC1.5度特別報告」が意味するもの

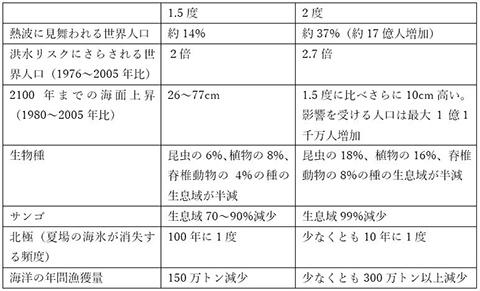

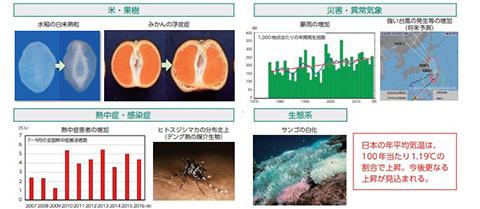

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は昨年10月、「1.5度の地球温暖化」と題した特別報告書(注6)を公表し、2度と1.5度というわずか0.5度の気温上昇の差で温暖化の影響は大きく異なると警告した。

例えば、熱波に襲われる人の数は1.5度の上昇と比べ2度だと約17億人増える。また生物種の消失も一気に進む。1.5度上昇の場合、昆虫の6%、脊椎動物の4%、植物の8%の種子の生息域が半減するが、2度上昇だと、それが脊椎動物や植物で2倍、昆虫では3倍に増加すると見込んでいる。報告書によれば現在のペースで地球温暖化が進めば、早ければ2030年にも世界の平均気温が産業革命前と比べて1.5度上昇する可能性が高いという(表1 参照)。

温暖化の影響は1.5度の上昇でも大きいが2度になるとさらに深刻になることがわかったため報告書は1.5度未満の抑制が必要であると訴えている。そして温暖化を1.5度に止めることはまだ可能であるが、そのためには社会の全部門でかつてない変革が必要であるとしている。そして、2030年までにCO2排出量を半減し、2050年までに正味ゼロ・エミッションが必要であるとしている。パリ協定では世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低くするという「2度目標」を前提とし、CO2の排出量を50年までに10年と比べて40%から70%削減するとし、実質ゼロの実現は今世紀後半(2050年から2100年)としていた。このため1.5度未満に抑えるためには、CO2削減の相当な前倒しが必要となる。

1.5度目標達成のためには、社会の全部門、とりわけ土地利用、エネルギー、産業、建築、輸送、都市などの分野でかつてない変革が求められる。具体的には、森林破壊を止め数十億本の植林を行うこと、化石燃料の使用を劇的に減らし、2050年までに石炭の利用を段階的に廃止すること、風力・太陽光発電を増やし、持続可能な農業に投資、最新テクノロジーを検討することなどである。

なお、脱炭素社会への移行過程では、気候対策以外の目標との相乗効果を考慮することが重要であり、貧困撲滅、健康被害低減など倫理や衡平性を考慮した持続可能な開発目標(SDGs)の達成は、脱炭素社会のよりよい実現につながる。

4.既に始まっている脱炭素経済への動き

パリ協定のもと、脱炭素社会への抜本的転換はすでに始まっている。世界の主要国は、省エネルギーの徹底や再生可能エネルギーの大幅な拡大を進め、気候変動対策をいかした経済発展を実現しようとしている。有力企業は、気候変動をビジネスにとってのリスクであると同時にビジネスチャンスとも捉え、先導的取り組みを進めている。

欧州ではガソリン・ディーゼル車追放のうねりが起こっている。17年の7月にはフランスおよびイギリスが2040年までにガソリン車とディーゼル車の販売禁止を決めた。中国でも2019年から新エネルギー車に転換するための規制が導入される。

再生可能エネルギーの爆発的普及と価格の低下も続いている。05年末から17年末までに、世界の風力発電導入量は約9倍(59ギガワット《GW》から539GW)、太陽光発電導入量は約79倍(5.1GWから402GW)に拡大した。(注7)

新たな脱炭素ビジネスモデルも世界で拡大している。事業運営を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指すことを宣言した企業(RE100)(注8)は、IKEA(スウェーデン)、ブルームバーグ(アメリカ)など世界全体では159社、日本では13社に上る(日本の参加企業13社:リコー、積水ハウス、アスクル、大和ハウス工業、ワタミ、イオン、城南信用金庫、丸井グループ、富士通、エンビプロ・ホールディングス、ソニー、芙蓉総合リース、コープ・サッポロ)(2019年1月7日現在)。さらに自社のみならずサプライヤーや顧客に対しても再生可能エネルギーへの転換を促す動きが出てきている。

科学的根拠に基づくCO2削減目標を推進する国際イニシアティブ「Science Based Targets Initiative(SBTイニシアティブ)(注9)」の取り組みも広がっている。これは世界の平均気温上昇を2度未満に抑えるために、企業に対して、科学的な知見と整合した削減目標を設定することを推奨するものである。2019年1月7日現在、目標が科学的知見と整合(2度目標と整合)と認定されている企業は163社、コミット企業を含めると507社に達する。SBTに加盟している日本の代表的企業は、第一三共、小松製作所、コニカミノルタ、リコー、ソニーなどである。SBTに加盟することで、イノベーションを促進、規制の不確実性を軽減し、また投資家からの信用を確保し信頼をより得ること、さらに収益率と競争力を改善する、といった効果が期待される。

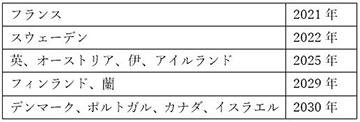

脱石炭火力に向けた動きも拡大している。

COP23(2017年12月)の際に発足した?炭排除同盟(PPCA:Powering Past Coal Alliance)(注10)のメンバーは、当時の27カ国・地?政府(COP23時点)から80ヶ国・地?政府・企業へと拡大している。この同盟に加わっている政府は、既設?炭??の早期フェーズアウト(炭素回収・貯留(CCS)導?まで新規?炭??建設の停?)を目指し、企業は?炭以外の電源調達、金融機関は?炭??への融資制限を行う。さらに、EU加盟28か国のうち26か国にある電力事業者が、石炭火力発電所を2020年以降は建設しないと約束する同意書に署名している。(表2)は、脱?炭??年を表明した国の例である。

5.問われる日本の脱炭素政策

日本は、2016年11月8日にパリ協定を締結し、30年度26%(13年度比)排出削減目標の達成に向け、地球温暖化対策計画に基づき対策を進めるとともに、長期的目標として50 年までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指している。

このような大幅な排出削減は、従来の取り組みの延長では実現が困難である。したがって、抜本的排出削減を可能とする、脱炭素で持続可能な経済社会の構築に向け、立ち遅れているパリ協定への取り組みを本格化することが必要だ。

現在、日本政府では、安倍晋三首相の指示の下、「パリ協定長期成長戦略懇談会」(注11)が設けられ、パリ協定で策定が求められている長期戦略を検討中である。

長期戦略は、脱炭素社会への移?に向けた明確なシグナルを提?するとともに、将来の社会経済のあり方を展望した国家の発展戦略となるものだ。気候変動対策をきっかけとした技術、経済社会システム、ライフスタイルのイノベーション創出が、CO2の長期大幅削減と日本社会が直面する少子高齢化、人口減少、地方の衰退などの経済・社会的諸課題を同時解決する鍵となる。

長期目標に盛り込むべき論点のうち、特に次の3点を強調しておきたい(詳細は「日本のパリ協定に基づく長期戦略に対する提言」、2018年11月26日、公益財団法人地球環境戦略研究機関(注12)参照)。

(1) 明確な 2050年削減目標および脱炭素目標の提示

政府が明確な 2050 年の削減目標を掲げ、長期的な方向性を定量的に明らかにすることは、企業が長期的視点に立った経営・投資判断を行うことを助け、化石燃料使用設備のロックイン、ひいてはそれらの座礁資産化のリスクを低減させるといえる。このため、日本の長期戦略においても基準年を明確にした 2050 年 80%削減目標を明確に提示すべきである。ただし、IPCC1.5度特別報告書では、地球温暖化を 1.5度に抑えるためには CO2 排出量を 2045〜2055 年(2度の場合は 2065〜2080 年)の間に「正味ゼロ」にする必要があるとしていることから、必要に応じ見直されるべきである。

(2) 脱化石燃料、とりわけ脱石炭(石炭火力フェーズアウト)の観点からみた中期目標達成方法の明示

現在計画されている石炭・ガス火力発電所の新増設が現実化すると、2030 年のエネルギーミックスを実現すべく、効率基準の達成や稼働率の調整などを講じたとしても、2030年から2050年にかけての新増設分について経済用語でいうところの「ロックイン効果」が顕著に現れることになる。こうしたロックイン効果を避けるためには、インフラサイクルや投資サイクルを長期目標と整合的なものとする必要がある。脱炭素化という長期的な視点に立って、短期・中期的にどのような行動、政策が必要となるのかを示し、中期目標の達成方法が長期目標と整合的としなければならない点を明らかにすべきである。

(3) 本格的「カーボンプライシング(炭素排出への価格付け)」導入

脱炭素化に向けた有力な政策として、カーボンプライシングが挙げられる。実際に長期戦略を提出済みの国の多くがカーボンプライシングの有効性について述べており、その中でも米国、カナダ、ドイツ、フランス、メキシコの長期戦略では、カーボンプライシングを投資促進や技術革新を促す重要な政策として明記している。これは成長戦略としての長期戦略に整合する政策手法であることの証左と言える。カーボンプライシングという政策手法の重要性について言及すべきである。

上記のうちから特にカーボンプライシングについて付言する。カーボンプライシングは、脱炭素経済への移行の核となる政策手段である 。カーボンプライシングは、全ての経済主体に排出削減のインセンティブを与え、市場の活力を最大限活用し、低炭素の技術、製品、サービス等の市場競争力を強化する効果が期待できる。炭素に価格が付くことで、CO2排出者は排出を減らすか、排出の対価を支払うかを選択し、社会全体でより公平かつ効率的にCO2を削減できる。また、カーボンプライシングによって新たな投資と需要が喚起され、脱炭素型イノベーションが促進される。

カーボンプライシングの具体的手法には、炭素税と排出量取引がある。日本の現行の温暖化対策税(炭素税)は税率が世界的にも非常に低く、温室効果ガス抑制にはあまり効果を上げておらず、本格的な炭素税の導入が必要である。すでにスウェーデンやドイツなどでは、日本の温暖化対策税よりもはるかに高税率の炭素税・環境税をグリーン税制改革の一環として実施した結果、排出削減と経済的便益を同時に達成している。炭素税の税収は、所得税減税ないし社会保険料軽減にあて税収中立とする、あるいは社会保障政策の財源とするなど、他の政策目標との統合を図ることも可能だ。

現在の日本経済は、低金利で資金コストが安く、したがって投資のための資金は潤沢に活用できる。むしろ新たな投資に対する需要不足が課題である。気候変動対策関連投資に資金を誘導し、脱炭素型イノベーションの展開に資金と技術を投入することが、日本経済の基盤と国際的競争力の強化につながっていく。

6. おわりに

そもそも経済(中国の古典に出る語では「経世済民」)の目的は、物質的成長すなわち生産や消費の量的拡大そのものではなく、私たちや将来世代に繁栄をもたらし、より良い暮らしを可能にすることだ。そしてそれは、この限りある地球という惑星の自然の営みの範囲内でしか実現できない。短期的な企業収益と需要拡大を目指す近視眼的な経済政策は、長期的な環境の持続可能性を損なうとともに、経済の長期的かつ健全な発展をも損なうものである。

気候変動による影響の顕在化は、「持続可能な発展」の大きな障害となる。しかも、経済発展と気候変動対策は対立するものではない。将来の世代のことも十分考慮するという倫理的立場に立てば、気候変動を緩和するのに必要なコストは、何もしない場合のコストよりも少なく、行動が遅れれば遅れるほどコストは大幅に増大する。

今日私たちは、地球社会と環境の持続可能性という制約の中で、後世の人々の持続可能な維持と発展を図るという「持続可能な発展」の本来の趣旨を改めてかみしめ、持続可能な社会への移行への現実的な政策設計とその実行が求められている。もちろん現在の社会経済体制には強固な慣性があり、変革を阻む既得権益の壁は強固である。

しかし気候変動がもたらす悪影響の回復には何世紀もかかり、多くの場合二度と元に戻すことができないことを考えると、今本格的に持続可能な未来に向けて活動を開始しなければならない。

(注)

- COP24の結果

- パリ協定

- SDGs

- 地球システムの境界

- 人類にとって、環境的に安全で、かつ基本的人権という視点から社会的に公正な空間領域 Kate Raworth “A Safe and Just Place for Humanity” (Oxfam 2012)

- IPCC1.5度特別報告書

- 「自然エネルギー世界白書2018」、pp38,42、

- RE100

- SBTイニシアティブ

- 石炭排除同盟

- パリ協定長期成長戦略懇談会

- 日本のパリ協定に基づく長期戦略に対する提言

松下和夫(まつした かずお) 氏のプロフィール

京都大学名誉教授、「T20気候変動・環境タスクフォース」共同議長、(公財)地球環境戦略研究機関(IGES)シニアフェロー、国際協力機構(JICA)環境ガイドライン異議申立審査役。1972年に環境庁入庁後、大気規制課長、環境保全対策課長等を歴任。OECD環境局、国連地球サミット(UNCED)事務局(上級環境計画官)勤務。2001年から13年まで京都大学大学院地球環境学堂教授(地球環境政策論)。環境行政、特に地球環境・国際協力に長く関わり、国連気候変動枠組み条約や京都議定書の交渉に参画。持続可能な発展論、環境ガバナンス論、気候変動政策・生物多様性政策・地域環境政策などを研究。主要著書に、「東アジア連携の道をひらく:脱炭素・エネルギー・食料」(2017年)、「自分が変わった方がお得という考え方」(15年)、「地球環境学への旅」(11年)、「環境政策学のすすめ」(07年)、「環境ガバナンス論」(07年)、「環境ガバナンス」(市民、企業、自治体、政府の役割)(02年)、「環境政治入門」(2000年)、監訳にR.E.ソーニア/R.A.メガンツク編、「グローバル環境ガバナンス事典」(18年)、ロバート・ワトソン「環境と開発への提言」(15年)、レスター・R・ブラウン「地球白書」など。

関連リンク