ヒトの人工多能性幹細胞(iPS細胞)から作製した腎臓のもとになる細胞を慢性腎臓病(CKD)のマウスに移植したところ腎機能の低下が抑えられた、と京都大学などの研究グループが発表した。CKDの患者は国内に約2000万人いると推計され、病状が進行して末期の腎不全になると人工透析や腎移植が必要になる。研究グループは安全性を確認した上で、数年以内に臨床試験の開始を目指すとしている。

京都大学iPS細胞研究所の長船健二教授、荒岡利和講師らの研究グループは、これまでにiPS細胞から作製した腎前駆細胞(ネフロン前駆細胞)を急性腎障害の状態を再現したマウスに移植し、治療効果を確認している。その後もCKD治療につなげる研究を続け、CKDのモデルマウスをつくることに成功した。このマウスは1~6カ月の間に、腎機能の低下を示す線維化が徐々に進行するという。

ただ、iPS細胞から作製した腎臓のもとになる細胞をヒトの治療に使うためには、同腎前駆細胞を効率よく増やし、1人あたり約10億個の細胞が必要とされていた。このため、治療効果が期待できる品質の高い腎前駆細胞を大量に作製することが課題だった。

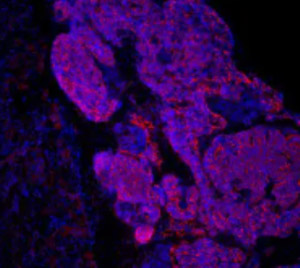

研究グループは、100近い穴の開いたプレートに一つの穴あたり約2万個の細胞の塊を入れ、さらに特殊な培養液(CFY培養液)を加えて細胞の凝集体をつくる新たな方法を開発した。この方法では細胞を元の100倍以上に増やすことができ、できた細胞の質も高いという。

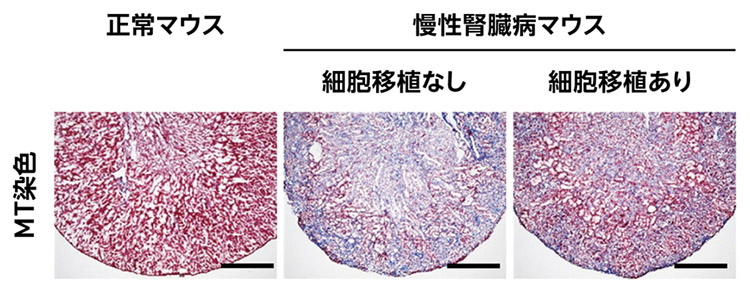

長船教授らはこうした成果を基に、CKDマウスの腎臓を覆う膜(腎被膜)の下に大量の腎前駆細胞を移植した。その結果、移植3日後の血中尿素窒素(BUN)や血清クレアチニン値といった、値が高いほど腎機能低下を示す数値の上昇が抑制されたことが分かった。また、線維化の状態も進んでいなかったという。

この実験成果について研究グループは、移植した細胞から分泌されたタンパク質(VEGF-A)が血管新生を促進した結果、腎障害を軽減したとみている。

研究グループによると、CKDは腎機能の低下が慢性的に続く状態で完治は難しく、進行すると人工透析や腎移植を受けなければ生命の維持が困難になる末期腎不全へとつながる。このため、iPS細胞などを利用した再生医療の実現が期待されている。研究論文は4月2日付国際科学誌「サイエンス トランスレーショナル メディシン」に掲載された。

iPS細胞を使う再生医療は現在、さまざまな医療分野で実用化に向けた研究が進んでいる。京都大学iPS細胞研究所名誉所長・教授の山中伸弥氏が2007年、ヒトのiPS細胞の生成技術を開発して一躍注目された。さまざまな細胞に変化できるのが特長で、病気やけがで機能が失われた組織や臓器の再生が主な狙いだ。

2014年に理化学研究所などが網膜の病気の加齢黄斑変性の患者に初めて移植してから、国内ではiPS細胞研究所のほか、大阪大学や慶應大学などがパーキンソン病や心不全、脊髄損傷など多くの病気の治療で臨床試験や臨床応用研究を進めている。

この中でもiPS細胞研究所は4月17日、iPSから作製した神経細胞(iPS由来ドーパミン神経前駆細胞)をパーキンソン病の患者の脳に移植する臨床試験の結果を発表した。6人中4人で運動機能が改善し、効果が示唆されたという。

関連リンク

- 京都大学iPS細胞研究所

- 京都大学iPS細胞研究所プレスリリース「慢性腎臓病(CKD)に対する細胞治療の効果をマウスで確認-数年以内の臨床試験開始を目指す-」

- 京都大学iPS細胞研究所プレスリリース「「iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を用いたパーキンソン病治療に関する医師主導治験」において安全性と有効性が示唆」