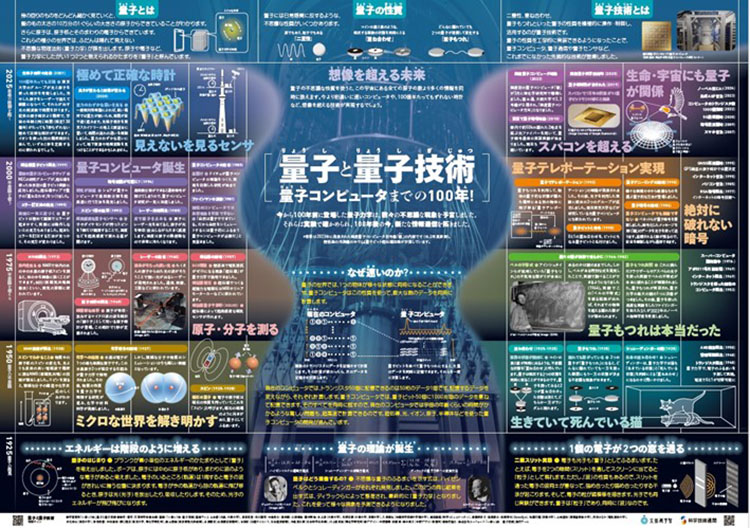

量子の不思議な世界や、人類の活用をひもといたポスター「量子と量子技術 量子コンピュータまでの100年!」が完成し、文部科学省が公開した。学習資料として毎年作成する「一家に1枚」シリーズの第21弾。14~20日の科学技術週間に合わせたもので、量子力学の基礎理論誕生から100年の節目を迎えたのを機に、量子の性質や研究の歩み、活用に向けた挑戦を紹介している。

量子とは、物質を構成する原子や電子などのこと。これらの極小の世界では、日常の感覚とは異なる不思議な物理法則「量子力学」が働いている。量子は、波でも粒子でもあり、コインの表と裏のような状態を同時に持ち、離れた2つが連携して変化する――といった性質を持つという。これらを上手に活用するのが量子技術で、量子コンピューターや量子通信、量子センサーなどの技術が登場している。

ポスターはまず上段で、量子の基本を紹介。その上で、1925年に量子力学が誕生して以降、人類が理解を深めてきた歴史を、下から上へと積み重ねる形で解説している。81年に米国のリチャード・ファインマンが、自然現象を計算するには量子力学の原理によるコンピューターが必要だとし、量子コンピューターを提唱。85年には英国のデービッド・ドイチュがその基礎理論を作り、実現を目指した研究が始まった。

量子コンピューターは、量子の世界で物体が同時にさまざまな状態になれる性質を使い、超高速で計算できる。複数の方式による開発が進んでおり、2023年には、理化学研究所などのグループにより国産初の量子コンピューター「叡(えい)」が稼働した。今回のポスターでは、中央の背景に叡の内部写真が大きく、量子技術のシンボルのように配置されている。

量子の性質を利用すれば、極めて精密な時計もできる。東京大学の研究グループは光と原子を使い、1秒の長さの現行の国際標準であるセシウム原子時計よりはるかに高精度の「光格子時計」を、2001年に発表した。20年には、この時計が高低差の計測にも活用できることを確認している。

難しくも感じられる量子の世界だが、人類がその不思議な性質を捉えて活用技術を磨けば、豊かな未来社会の立役者になりそうだ。こんな期待が深まる一枚が、国際量子科学技術年でもある今年、できあがった。

「一家に1枚」は2005年の「元素周期表」を皮切りに文科省が毎年、作成しているもの。シリーズ化して「ヒトゲノムマップ」「光マップ」「タンパク質」「日本列島7億年」など21枚が公開中だ。「大人から子どもまで部分的にでも興味を持たせるもの」「見た目がきれいで、部屋に張っておきたくなるもの」「基礎的、普遍的な科学知識を中心とするもの」「身近な物や事象との関連付けをして、親しみを持てるもの」を基本コンセプトとしている。

新元素「ニホニウム」の発見やゲノム研究の進展など、公開後の状況変化に応じ改訂しているのも特徴だ。「元素周期表」は実に13版を数え、また「宇宙図」は「宇宙図2024」へと更新。一昨年に公開した「ウイルス」はその後に英語版も作成するなど、外国語に対応したものもある。

今年も新作の「量子と量子技術」を全国の学校に配布した。インターネットの文科省「科学技術週間」のページからPDFファイルをダウンロードして利用できるほか、同週間に合わせ、協力する全国約340の科学館や博物館、研究機関などが配布する(なくなり次第終了)。特設サイトも公開した。

科学技術週間は1960年に制定。今年も各地の施設が講演会や実験教室、企画展、見学会などを実施する。阿部俊子文科相は8日の会見で同週間とポスターを紹介し「多くの国民の皆様に科学技術に触れ、興味を持っていただければ」と述べた。