政府は2月18日、国の中長期的エネルギー政策の方向性を示す「エネルギー基本計画」の改定案を閣議決定した。2011年の東京電力福島第1原子力発電所事故以降、「原発依存を低減する」としてきた表現を削除し、再生可能エネルギーと原発を「脱炭素電源」と位置付けて「最大限活用する」方針を明確にした。改定計画は2040年度の再エネ比率目標を最近の実績の約2倍となる4~5割に定めた。

林芳正官房長官は18日の閣議後記者会見で「今後関係省庁が一体となってエネルギー安定供給、経済成長と脱炭素の同時実現に向けて取り組む。気候変動対策は人類共通の待ったなしの課題であり、日本の経験や技術を通じて世界の脱炭素化に貢献する」と述べた。

エネルギー基本計画はエネルギー政策基本法に基づいて2003年に初めて策定された。おおむね3年ごとに見直され、今回は第7次計画。再エネ、原発や火力といった電源ごとの構成割合の見通しや課題などを盛り込み、国のエネルギー構造の指針になるほか、民間企業の投資計画などにも影響を及ぼす。

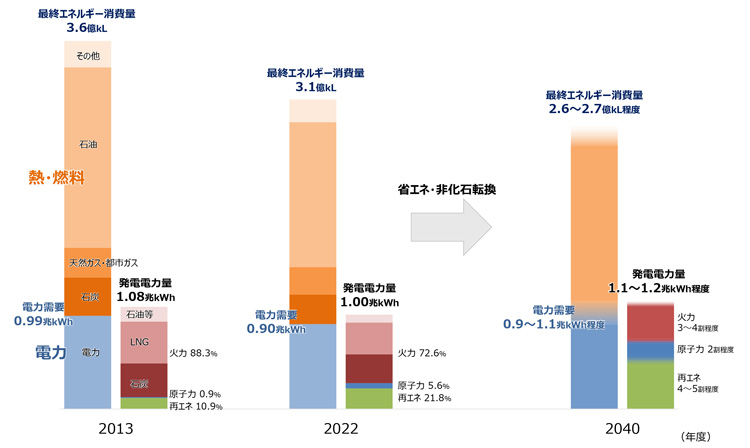

改定エネ基本計画は、人工知能(AI)の普及に伴い、電力を大量に消費するデータセンターや半導体工場の新増設で電力需要が増えるとの見通しを示した。必要な発電電力量は23年度に比べ最大で約1.2倍に当たる1兆2000億キロワット時に増えると推計した。

その上で40年度の電源構成を再エネは4~5割程度、原発は2割程度、火力は3~4割程度をそれぞれ目標とした。再エネの内訳は、太陽光23~29%、風力4~8%、水力8~10%、地熱1~2%、バイオマス5~6%。23年度の再エネ割合実績は22.9%で、最大5割の目標は大幅な増加になる。

基本計画は再エネ導入の課題として「地域との共生」「国民負担の抑制」「出力変動への対応」「使用済み太陽光パネルの対応」などを挙げた。また、太陽光発電については、適地が少なくなりつつあり、環境破壊の懸念も指摘されている従来の方法に代わり、壁や窓にも設置できて次世代技術とされるペロブスカイト太陽電池を重視し、40年に約2000万キロワット導入を目指している。

原発の40年度の電源構成割合は2割程度に設定した。23年度実績は8.5%で、実現には30基を超える既存原発のほぼ全ての再稼働が前提条件になる計算だ。基本計画は「廃炉を決定した原発サイト内での次世代革新炉への建て替えを対象として具体化を進める」と初めて「建て替え」との文言を盛り込んでいる。建設費については国の予算措置がある「GX(グリーントランスフォーメーション)推進機構」の融資支援を視野に入れているという。

閣議決定前のパブリックコメント(意見公募)には、前回計画に比べ約7倍の過去最多となる4万件以上の意見が寄せられた。「原発回帰」を鮮明にした政策転換に対する批判的内容が目立ったという。武藤容治経済産業相は18日の閣議後記者会見で「(原発)立地県で懸念があるのは事実だ。丁寧に説明を加えていきたい」などと述べた。

また、電源構成の23年度実績で68.6%を占めた火力は、目標では40年度に3~4割程度に落とす。火力のうち二酸化炭素を多く排出し、世界的に批判が強い石炭火力については「非効率な石炭火力を中心に発電量を減らす」としつつ、火力全体に占める割合は示していない。

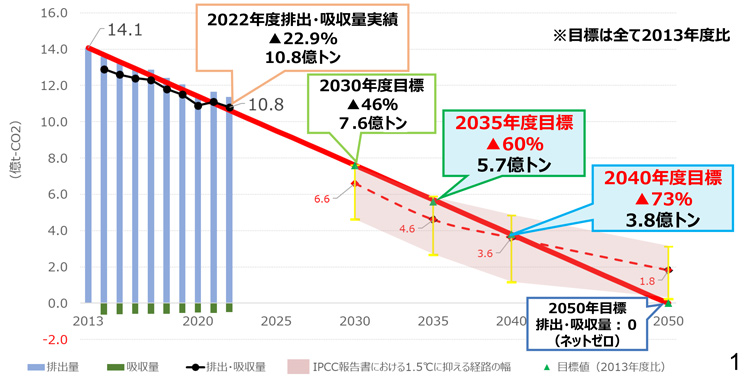

政府は基本計画と同時に、温室効果ガスの排出削減目標を「35年度に13年度比60%減、40年度73%減」とする新たな地球温暖化対策計画と、脱炭素を国の産業政策として具体化させる戦略「GX2040ビジョン」も閣議決定した。

新地球温暖化対策計画に基づく日本の「次期温室効果ガス削減目標(NDC)」を18日に国連に提出した。これまでの目標は「30年度に13年比46%減を目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続ける」としていた。

関連リンク

- 経済産業省「第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました」

- 環境省「地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)」