「脱炭素社会」の実現に向けて中長期的なエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」が約3年ぶりに改定された。政府は10月22日にこの改定計画を閣議決定し、2030年度の温室効果ガス排出量を13年度比で46%削減することを盛り込んだ新たな「地球温暖化対策計画」も併せて決めた。

改定計画は第6次となる。再生可能エネルギー(再エネ)を最優先して電源構成比を現状の約2倍に当たる36~38%まで拡大し、温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロにする脱炭素化達成の道筋を示す内容だ。また、新たな地球温暖化対策計画に盛り込んだ削減目標は31日から英国・グラスゴーで始まる「国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)」を前に国連に提出された。世界で、日本で、「気候危機」が顕在化している。今回、2つの重要な計画が決まったことにより、日本も本格的に脱炭素社会を目指すことになった。

再エネは「最優先で導入」、原子力比率は維持

エネルギー基本計画はエネルギー政策基本法に基づいて政府が策定する。再エネ、火力、原子力や天然ガス・石炭・石油による火力といった電源について、構成比率を目標時期とともに示す。また人々の生活や経済活動に関わるエネルギーに関するさまざまな政策も盛り込む。このため、電力会社をはじめ多くの民間企業の投資計画などに大きな影響を及ぼす。2003年に初めて策定されて以来、3~4年ごとに改定されてきた。

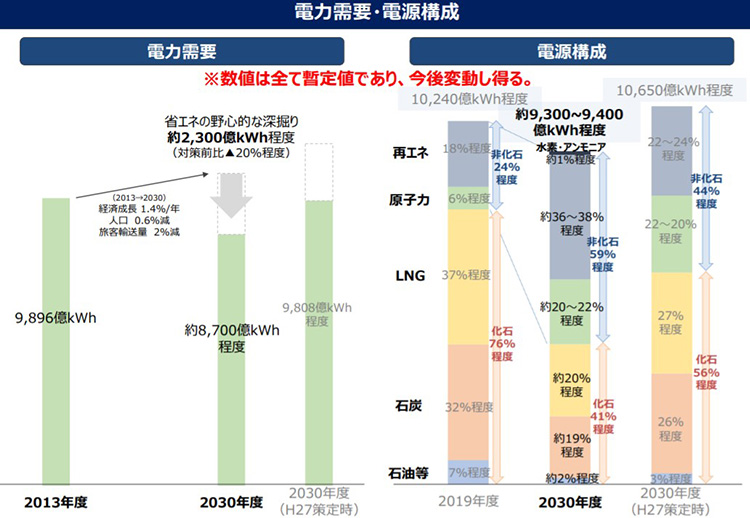

改定された基本計画は、再エネを最優先で導入する方針を明記したのが最大の特徴だ。2018年に改定された前の計画では再エネを初めて「主力電源化」するとしたが、具体的な道筋は示されていなかった。30年度の電源構成比は22~24%。当時欧州の多くの国が40~50%という高い目標を設定していた中で目指す数値として見劣りしていた。

今回、目標年度は30年度と変えないまま、19年度実績の18%の約2倍に相当する36~38%まで大幅に拡大する目標を掲げた。一方、原子力の比率は20~22%で据え置いた。火力全体の比率は19年度実績で76%だが、これを大幅に下げて41%にした。

新計画について経済産業省は「2050年カーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス排出量46%削減、さらに50%の高みを目指して挑戦を続ける新たな削減目標の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すことが重要なテーマ」「世界的な脱炭素に向けた動きの中で国際的なルール形成を主導することや、これまで培ってきた脱炭素技術、新たな脱炭素に資するイノベーションにより国際的な競争力を高めることが重要」などと強調している。

計画実現へ多くの課題も

日本のエネルギー政策は大きく転換することになるが、意欲的な計画には課題も多い。

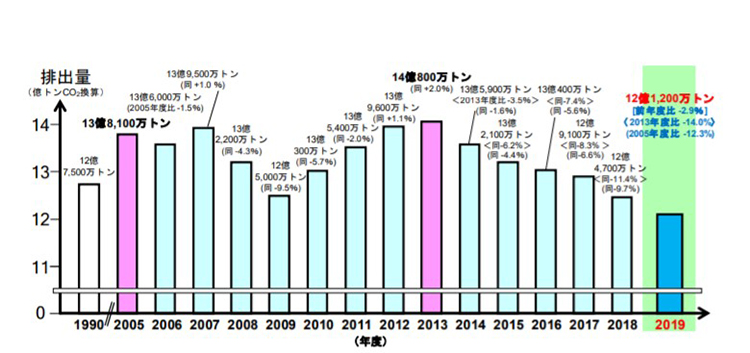

素案段階から指摘されている課題はいくつかある。まず、構成比の大幅な変更に対し、達成目標時期まで10年を切っている。つまり時間的余裕がないことだ。昨年10月、当時の菅義偉首相は温室効果ガス排出量を50年までに実質ゼロにする目標を掲げた。今年4月の気候変動サミットでは「30年度の排出量を13年度比46%削減する」と宣言した。改定基本計画はこの国際公約を実現するための道筋を示さなければならないという大きな制約があった。

太陽光発電は再エネ拡大の「頼みの綱」と言われる。しかし設備敷地の適地が減少しつつあり、今後の急拡大は簡単ではない。2012年に再エネの固定価格買い取り制度(FIT)が導入されて太陽光は爆発的に増えたが、敷地に手ごろなゆるやかな山肌や平地には限界がある。敷地を見つけて太陽光発電所を新設しても、送電線の容量不足で送電網を構築できない事例も生じている。コスト面でも懸念材料は多い。再エネ拡大と電力の安定供給の両立は容易ではない。

再エネ拡大のためには、地域と共生する形での適地確保や中長期的に安定した価格目標の設定、そして次世代太陽電池の開発など技術開発の促進が求められる。

改定計画は、発生から10年以上が経過した東京電力福島第1原子力発電所事故の反省も明記し、「事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組むことがエネルギー政策の原点」とした。しかし、原子力の比率については「可能な限り依存度を低減」するという従来方針を維持しつつ、電源構成比率は変えなかった。19年度実績で原子力の比率はわずか6%。これを10年以内に「20~22%」とするためには原発30基程度の稼働が必要とされる。しかし、改訂計画で新増設は盛り込んでいない。このため再稼働を急ぐしかないが、多くの地元での反対は依然強く先行き不透明だ。

温室効果ガスを排出する火力の比率を減らす必要があるため、改訂計画では30年度には41%に下げることを目指す。19年度実績は天然ガス37%、石炭32%、石油7%の火力全体で76%もある。改訂計画でも火力全体の中で石炭火力は19%だ。欧州では、例えば英国が24年に廃止すると宣言し、フランスやドイツなども30年代までの全廃を打ち出している。このため日本の「19%目標」については環境団体などから批判されている。

COP26控え温室ガス削減新目標を提出

政府は22日、2030年度の温室効果ガス排出量削減目標を従来の「13年度比26%減」を「13年度比46%減」に差し換えた新目標を国連気候変動枠組み条約事務局に正式に提出した。既に新目標の「暫定版」を送っていたが、今月31日から開かれるCOP26開催を控え、正式な手続きを済ませた。提出文書では、改訂計画同様「50%(削減)の高みに向け、挑戦を続けていく」としている。

新しい地球温暖化対策計画は冒頭次のように明記している。「気候変動問題は、私たち人一人、この星に生きる全ての生き物にとって避けることのできない喫緊の課題だ。既に世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されている、我が国においても平均気温の上昇、大雨、台風等による被害、農作物や生態系への影響等が観測されている」

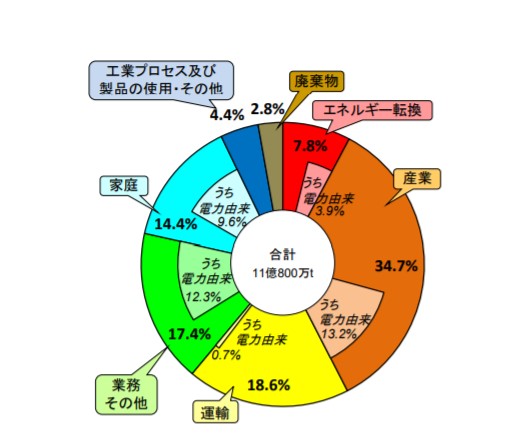

この計画に基づく削減目標では、再エネを大量導入することで排出量の大幅な削減を見込む。部門ごとの削減率も示した。電気やガスなどエネルギー使用に伴う二酸化炭素(CO2)排出量を家庭部門で13年度比66%減(従来目標39%減)、工場などの産業部門で38%減(同7%減)、運輸部門で35%減(同27%減)と大幅に削減するという。

これらの目標を達成するための主な施策として「自治体が再エネ・省エネを促進する区域を設定」「住宅や建築物の省エネ基準への適合義務付け拡大」「2兆円基金により、水素・蓄電池など重点分野の研究開発と社会実装を支援」「2030年度までに全国で100以上の脱炭素先行地域を創出」などを掲げている。

新計画は120ページ以上に及び、政府や自治体、民間、そして国民レベルで進めるべき施策、対策を網羅している。

容易ではない「脱炭素社会」への道

国連気候変動枠組み条約事務局がCOP26を前に25日、衝撃的な発表をした。同条約に参加する各国が10月までに提出した温室効果ガス排出削減目標を達成しても2030年の排出量は10年比16%も増えてしまうというのだ。

パリ協定は産業革命前と比べた世界の気温上昇を2度未満に、できれば1.5度に抑えることを目標にしている。1.5度に抑えるためには30年の排出量を10年比で45%減らす必要があるとされている。だが同事務局は発表に際し、現状では今世紀末までに2.7度上昇してしまう懸念があると警告した。

この分析対象に日本の新しい削減目標が入っているかは不明だ。しかし、各国の現時点での削減目標を積み上げても、パリ協定が目指す目標には遠く及ばないことを示している。このためCOP26では各国のさらなる削減目標の上積みの可否が主要議題になるとみられる。しかし、各国とも現目標策定に際して「最大限の努力をした」(日本政府)としており上積みは容易ではない。

世界が、日本が「気候危機」を回避するために目指す「脱炭素社会」。やっと世界がほぼ一致して看板を掲げた状態だ。問われるのは実現への道筋だ。

日本は欧州主要国と比べて「再エネ中心」に舵を切るのが遅れた。だがまだ挽回は可能だろう。そのためにはこの国の社会・経済構造の大転換が欠かせない。国や自治体の大胆な政策誘導だけでなく、民間企業による投資構造の変革も必要だ。一人一人には日々の生活の見直しも求められる。

関連リンク

- 経済産業省プレスリリース「エネルギー基本計画が閣議決定されました」

- 政府・地球温暖化対策本部

- 官邸「地球温暖化対策計画」

- COP26事務局ホームページ

- UNFCCCホームページ

- UNFCCC「Updated NDC Synthesis Report: Worrying Trends Confirmed」