比較的早期の膵臓(すいぞう)がん患者の血液に含まれる酵素の活性異常を見つける検査方法を開発した、と東京大学などの共同研究グループが発表した。膵臓がんは発見が遅れがちで見つかった時は進行している場合が多い代表的な「難治がん」。精度が高く早期発見できる新しい膵臓がん診断法の実用化につながる成果として期待される。

生体内には数千種類ものの酵素が存在し、酵素を構成するタンパク質群は体の外から受ける環境や体の内部の変化を一定に保つ上で重要な役割を担っている。さまざまな病気の発病に関連して酵素活性の異常が起きるものがあり、この現象は既に発病の有無を調べるバイオマーカーに活用されている。しかし、これまでの方法では血液中にごく微量しか含まれない酵素を検出することは難しかった。

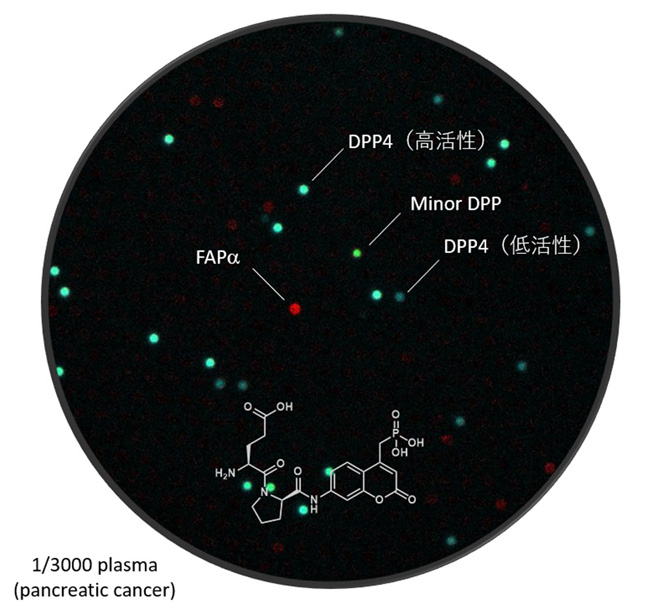

東京大学大学院薬学系研究科の小松徹助教と浦野泰照教授、理化学研究所開拓研究本部の渡邉力也主任研究員、日本医科大学大学院医学研究科の本田一文大学院教授らの研究グループは、これまでに血液中にごく少量含まれるさまざまな酵素を「1分子レベル」で判別、検出する方法を開発していた。酵素活性を高感度に検出する「有機小分子蛍光プロ-ブ技術」と1分子レベルの高精度計測を可能にする「マイクロチップ技術」を組み合わせたのが特長だった。

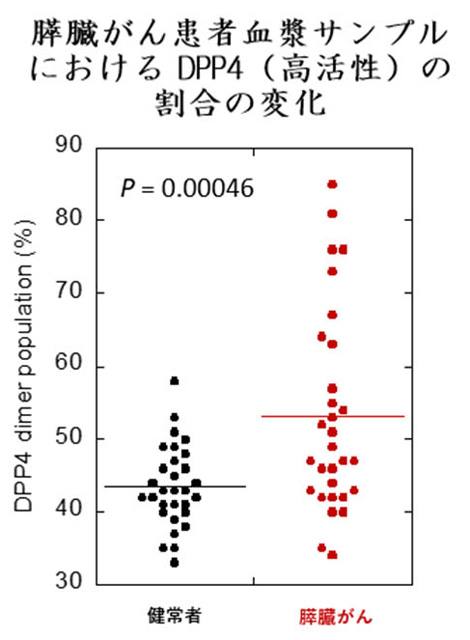

小松助教らは今回、開発した「1分子酵素活性計測技術」を用いて、比較的早期の「ステージⅠからⅡ」の膵臓がん患者の血液のさまざまな酵素活性の異常を調べた。その結果、DPP4、エラスターゼ、CD13などの酵素の活性が健常者の活性と有意に異なり、異常が起きていることを突き止めた。

DPP4はⅡ型糖尿病の治療標的にもなっている酵素の一種。エラスターゼは膵臓や白血球中の好中球でつくられ、細胞の外のエラスチンという物質を加水分解する役目がある。CD13はがんの血管を増やす機能が知られている。これらは血液中にわずかしか含まれず、これまで、100万個から10億個の分子を集団として酵素解析する「分光学的手法」と呼ばれる従来の方法では検出できなかったという。

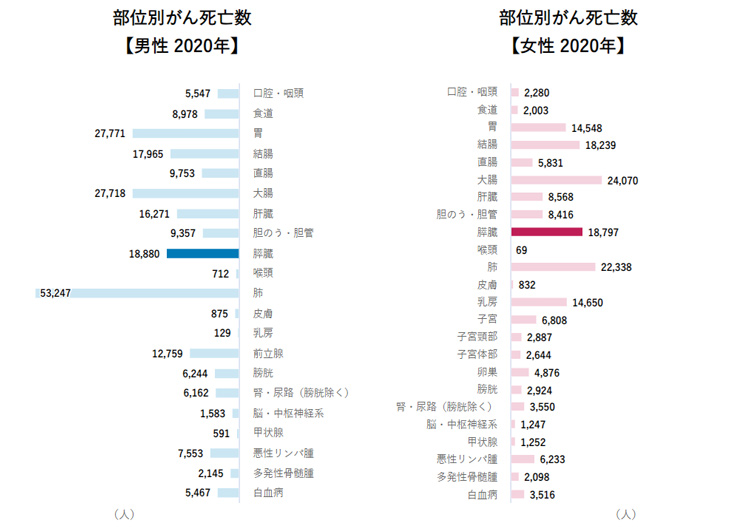

国立がん研究センターが昨年3月に発表した「がん5年生存率」(2014~15年に診断された5年後の生存率)はがん全体では66.2%だったのに対し、膵臓がんは12.7%と小細胞肺がんの11.5%と並んで目立って低い。「がん統計」によると、19年に膵臓がんと診断された人はのべ4万3865人で、20年の死者は3万7677人。政府が昨年3月に閣議決定した「第4期がん対策推進基本計画」でも膵臓がんなどの難治がん対策を重点施策の一つに掲げている。

小松助教らの研究グループは「これまで膵臓がんの早期診断は難しく、早期発見できるバイオマーカー開発が待たれていたが、今回開発した検査方法は膵臓がんの状態変化を反映できるバイオマーカー候補の発見につながった」とし、今後は実用化に向けた取り組みを進める方針という。研究成果は1月12日に米科学誌「セル・リポーツ・メソッズ」電子版に掲載された。

関連リンク

- 東京大学プレスリリース「膵臓がんにおける血液中の酵素活性異常の発見」