植物の葉のような形や大きさ、配置がばらばらな試料に対し、生成AI(人工知能)を活用して自ら判断して的確に働く実験ロボットを開発したと、理化学研究所と大阪大学の研究グループが発表した。化学分野などにも応用でき、人手による個人差や時間などの制約を超え、効率や信頼性の高い実験につながると期待される。

生命科学実験の自動化では、正確な量の薬品を試験管に入れるような単純作業はできる一方、個体ごとに条件が違う試料を柔軟に扱うのは苦手だった。環境や他の生物といった外的要因をうまく再現するのも難しい。人手だと、作業者ごとの認識のばらつきや精度の問題、作業時間といった制約がある。そこで研究グループは生成AIを使い、状況に応じて動きを生成する実験ロボットの開発に挑んだ。

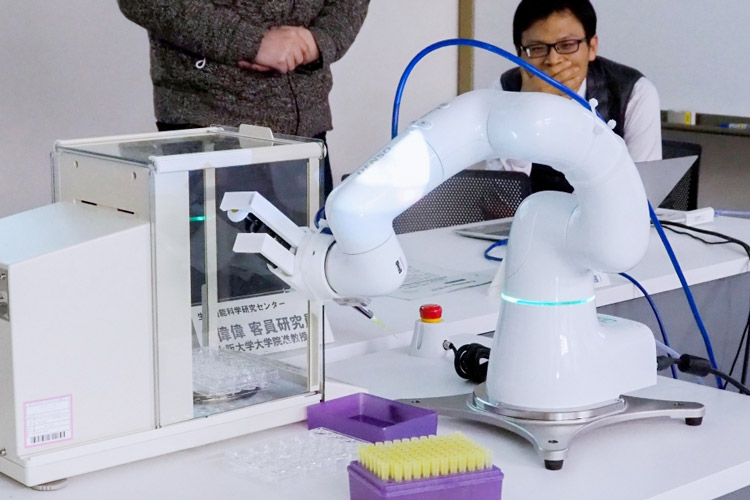

ロボットのアームの先端には、薬液を含んで試料に垂らすためのピペット(スポイトに似た器具)と、周囲を撮影する3Dカメラを取り付けた。まず開発したのは、実験の冒頭に、ロボットにやって欲しい大まかな一連の動きを、人がアームを直接動かして教える仕組み。またアームやピペット、薬液容器などの物体の位置を、コンピューター上に3Dで再現した。これらを手がかりにロボットが自律して判断し、目的通りに動くための生成AIを開発した。器具や試料の位置を厳密に決めておいたり、コマンドを作成したりする必要がないという。

ピペットに装着して薬液を入れるピペットチップは試料ごとに使い捨てだが、どこに置かれても、ロボットが正しく取り付けられるようにした。従来のロボットは、このような精緻な作業が特に苦手だった。

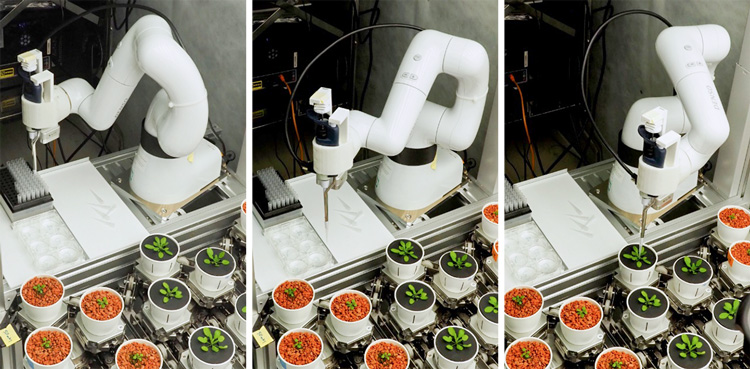

このロボットと、多数の植物試料を扱う理研の自動栽培観察装置とを組み合わせて実験した。さまざまな葉の形や大きさ、配置を認識できるよう、多くの正解データを与えて教え込んでおき、画像からAIで葉を認識できるようにした。ロボットの近くへと次々に運ばれる鉢植えの植物に対し(1)3種類の薬液のうち1種類を選ぶ、(2)最も大きな葉、または植物体の中心に垂らす――という、計6通りの作業を試みた。96個体で試した結果、薬液を垂らす作業は全て成功。垂らす位置をめぐり、2枚の葉を1枚と誤認したものが3例、中心がややずれて認識されたものが1例あったものの、良好な結果となった。

開発したロボットは「最も大きな葉」「中心」といった言葉を理解。薬液の種類や量、位置などを、試料ごとに細かく設定できる。病害虫や栄養素が葉に与える影響を調べるといった実験のほか、細胞生物学や、反応の時間変化を扱う化学の実験などにも応用できるという。

研究グループの理研生命機能科学研究センターの田中信行上級研究員は会見で「生命科学では昨今、多様な条件や大量のデータを比較することが多く、人間の能力では対処しきれなくなっている。実験内容により、照明や呼気の影響を避けたい場合もある。こうした問題の解決につながる成果となった」と話した。ロボットを動かす生成AIのソフトウェアを担当した大阪大大学院基礎工学研究科の万偉偉(ワン・ウェイウェイ)准教授は「AIロボットと生命科学が共同で発展することで、未知のメカニズムの理解が深まっていくだろう」とした。

成果は米国の自動制御分野の専門誌「IEEE(アイトリプルイー)トランザクションズ・オン・オートメーション・サイエンス・アンド・エンジニアリング」に昨年11月27日に掲載され、理研と大阪大が先月25日に発表した。

関連リンク

- 理研などプレスリリース「周りを見て考えて手を動かす自動実験ロボ」