ヒトをはじめとして多くの哺乳類の指は5本ある。これらの動物の指はなぜ5本正しくできるのか。その謎を解く仕組みが分かった、と東京大学の廣川信隆特任研究員(同大学名誉教授)らの研究グループが発表した。手足の元となる組織内で細胞を増殖させる「SHH」というタンパク質の濃度の濃淡(濃度勾配)の有無が関係しているという。研究グループは先天的に指が多い「多指症」の原因解明のほか、がん治療や再生医療の研究にも応用できると期待している。

哺乳類の多くは5本指構造だが、進化の過程で環境に応じて指の形や本数を変えてきた。馬は大草原を速く走れるように5本指の一部を残し、残りを退化させてひずめの形になったとされる。ほとんどの犬は前足が5本指、後ろ足が4本指だが、前後とも5本指、4本指の犬種もある。

SHHは組織の再生やがんの形成にも関係する重要なタンパク質。胎児期に指などの器官ができる際にSHHが細胞の増殖や分化、四肢の発生を促すことが知られている。

濃度勾配は一定の領域内に濃度の濃淡があることで、液体などの中で濃度が異なる部分があると「濃度勾配がある」と表現される。組織内、細胞内のSHHの濃度勾配は器官ができる上で重要な役割を果たしているとされながら、濃度勾配がどのようにできるかは分かっていなかった。

東京大学大学院医学系研究科の廣川特任研究員らの研究グループは、細胞内で物質を輸送する重要な働きをしている「分子モーター」と呼ばれるタンパク質の一つで、SHHの蓄積に関係する「KIF3B」に着目した。

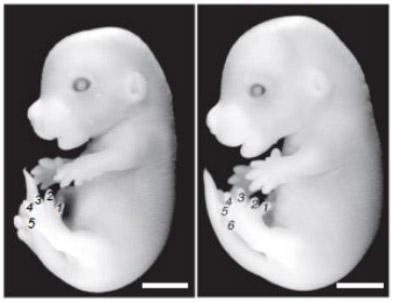

研究グループはKIF3Bが働かないようにしたマウスの胚をつくった。すると、四肢の親指の近くにもう1本の指ができて四肢の指が6本のマウスが誕生したという。同グループはこのマウスを使い、指の本数に影響を与えたとみられるKIF3BとSHHの関係を調べた。

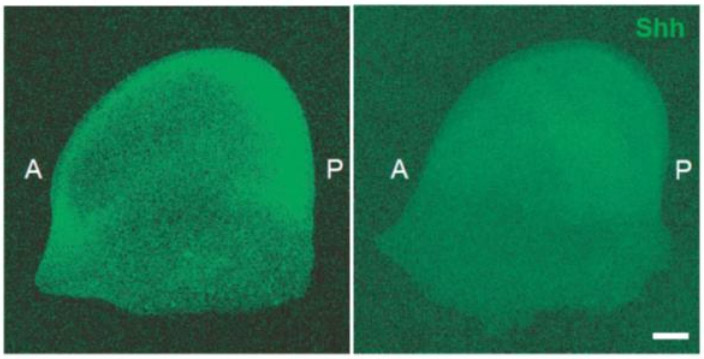

その結果、正常なマウスは手足の元になる「体肢芽」と呼ばれる組織の中でSHHのたまる場所があり、場所によってSHHの濃淡が見られた。つまり濃度勾配があった。しかし、KIF3Bが働かないようにしたマウスはSHHが体肢芽全体に拡散し、濃度勾配が崩れていることを染色画像で可視化して確認できた。

さらにKIF3BがSHHを働かせる別のタンパク質(Talpid3タンパク質)を細胞の周縁部に運んでいることも判明。KIF3Bが働かないマウスはTalpid3タンパク質が運ばれないため、SHH濃度勾配が保たれずに多指症が発症したことが分かった。このように「指はなぜ5本に保たれるか」という謎を解明する複雑な仕組みが明らかになったという。

今回の研究成果について廣川特任研究員らは、SHHの濃度勾配を今回初めて可視化できたことが大きい要因としている。また、SHHは組織の再生やがんの悪化にも関わっており、KIF3BやSHHが働く仕組みはヒトも持っていることから、新たな抗がん剤や再生医療の研究にも応用できると期待している。

関連リンク

- 東京大学プレスリリース「なぜ指は5本になるのか? 体の座標を決める仕組みの解明」