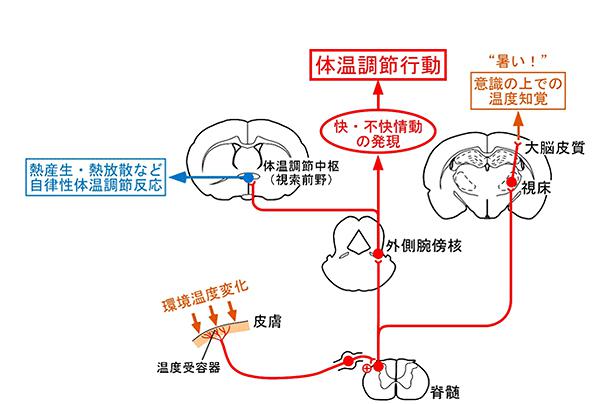

快適な温度環境を探す行動(体温調節行動)に必要な神経回路が温度を感じて脳に伝える回路とは別に存在するー。こうした研究成果を名古屋大学の研究グループがまとめ、このほど英科学誌電子版に発表した。研究グループは熱中症になるメカニズム解明に貢献できる成果としている。

名古屋大学大学院医学系研究科の中村和弘(なかむら かずひろ)教授らの研究グループはラットの実験で今回の研究データを得た。実験では、金属プレートを2つ並べて片方は暑熱の38度に、もう片方は適温(中性温)の28度にした。両プレート間は区切らない空間にしてその中にラットを入れて20分間自由に行き来させた。正常なラットのグループと、暑さや寒さなど温度の感覚を脳内で認識する部位(視床)を破壊したラットのグループとに分けて実験した。

その結果、正常なラットは28度のプレートに長く滞在した。視床を破壊したラットの行動が注目されたが、こちらも正常ラット同様に28度の方に長く滞在した。暑い38度のプレートを寒冷の15度にプレートに替えた実験をしても両グループともに28度の方を好んだ。このことから、体温調整行動には温度の感覚を伝える回路を通じて温度を感じる必要がないことが分かった。

研究グループは、暑いと汗をかいて熱を逃がし、寒いと筋肉を震わせて熱を作るといった体温調節をつかさどる機能が「外側腕傍核(がいそくわんぼうかく)」という脳内の部位あることを既に突き止めていた。今回その部位の働きを抑える薬を投与し、視床はそのままにしたラットも作り温度が異なる金属プレートを2つ並べる実験をこのラットについて行った。すると、暑熱の38度や寒冷の15度のプレートに乗ったラットは移動せずにプレート上に留まり、体温調節行動をとれないことが分かった。38度上に留まり続けたラットは「熱中症状態」と言える高体温になったという。

これらの結果から中村教授らは、外側腕傍核には周囲の温度を快適、あるいは不快と感じて、より快適な温度環境を求める行動に必要な回路が通じており、温度を感じて脳に伝える回路(脊髄視床皮質路)と別に体温調節行動に必要な回路があることが明らかになった、としている。このことは体温調節行動に必要な回路に何らかの支障をきたした場合は、例えば暑い環境で「暑い」と意識の上で感じても、その感覚に見合った体温調節行動をとれない可能性があることを意味し、そうした場合に熱中症につながることも考えられるという。

熱中症については、暑く、湿度も高い室内に長くとどまって症状を悪化させて死に至る高齢者のケースが数多く報告されている。

今回の研究は科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業個人型研究(さきがけ)などの一環として行われた。

関連リンク