プレート(岩板)の境界面がゆっくり滑る「スロースリップ」を、京都大学など日本の3大学と米テキサス大学などの国際研究チームがニュージーランド沖の海底で観測することに成功し、このほど米科学誌サイエンスに発表した。地震の規模に比べて大きな津波を起こす「津波地震」を起こすスロースリップを海底観測網で観測したのは世界初という。津波地震の仕組み解明につながる可能性があると期待される。

国際研究チームは、京都大学防災研究所、東京大学地震研究所、東北大学大学院理学研究科と米テキサス大学オースティン校、米コロンビア大学、米カリフォルニア大学サンタクルーズ校とニュージーランド地質・核科学研究所などで構成された。

スロースリップは、通常の地震と比べてゆっくりと破壊が進行する。東日本大震災を起こした東北地方太平洋沖地震の約1カ月前からスロースリップが観測され、スロースリップ域が本震発生時に再び大きくずれ動いたために巨大津波を起こす要因になったとされる。またプレート沈み込み帯の浅部で発生するために観測は難しく、メカニズムは詳しく分かっていない。

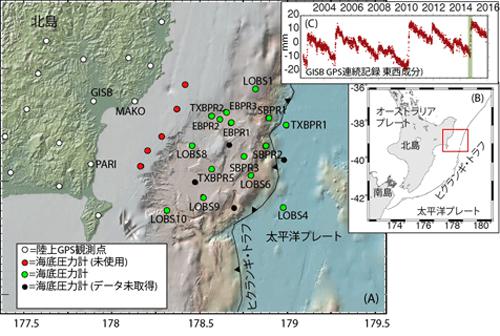

国際研究チームの京都大学防災研究所の伊藤喜宏(いとう よしひろ)准教授らは、2014年5月〜15年6月の間、ニュージーランド北島東方沖で、太平洋プレートとオーストラリアプレートが接する「ヒクランギ・トラフ」と呼ばれる沈む込み帯の海底に海底圧力計を24台設置して海底の地殻変動の観測を続けた。ヒクランギ・トラフでは、太平洋プレートが毎年3〜6センチの速度で陸側のオーストラリアプレートの下に沈み込んでおり、沈み込みに伴ってプレート境界付近でスロースリップが、18〜24カ月周期で発生していることが陸上の観測網で分かっていた。

この観測期間中の14年9月にスロースリップが発生。研究チームは観測データを収集でき、海底が1.5〜5.4センチ隆起したことを捉えることに成功した。観測結果を解析したところ、スロースリップした断層はそれまで陸上観測網で推定されていたより海側の浅い部分まで広がっていることが判明。プレートの沈み込みに伴うひずみを蓄積できないと考えられていた沈み込み帯の浅部でもひずみが蓄積されている可能性あることが分かった。また、14年9月のスロースリップ観測域は、1947年にニュージーランド沖で起きた津波地震の震源域とも一致するなど貴重なデータが得られたという。

スロースリップ同様に津波地震の詳しいメカニズムも不明で、研究チームによると、スロースリップの観測が津波地震の予測に役立つ可能性があるという。

関連リンク

- 東北大学プレスリリース「海底観測で捉えた海溝近傍のスロースリップ-スロースリップ発生域は、津波地震の震源域?-」