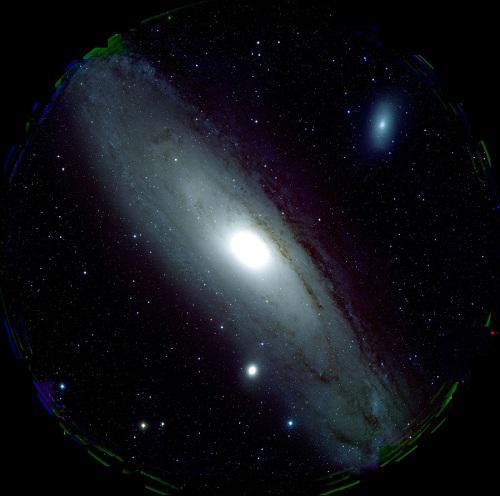

国立天文台は、地球から230万光年離れた宇宙にある「アンドロメダ銀河」のほぼ全体像をまるごと1視野に捉えた鮮明な画像を公開した。

ハワイ島のマウナ・ケア(標高4200メートル)山頂にある「すばる望遠鏡」に新しく搭載した超広視野カメラ 「ハイパー・シュプリーム・カム」(Hyper Suprime-Cam、HSC)で撮影した。画像を拡大しても銀河内の星1つ1つがシャープに見えるのが特徴だ。HSCは国立天文台が中心となり、東京大学国際高等研究所・カブリ数物連携宇宙研究機構 (カブリIPMU) などの国内外の研究機関や企業が10 年以上をかけて開発した。画像センサーのCCD(電荷結合素子)は、「浜松ホトニクス」と国立天文台などが共同開発したもので、CCD(3×6センチメートル)116個をタイル状に並べて計8億7000万画素の“巨大デジタルカメラ”を実現させた。さらに、光学収差や大気分散を補正して高い結像性能を得る補正光学系は「キヤノン」、重さ数トンのHSC全体を1-2マイクロメートル(1マイクロは100万分の1)の精度で制御する主焦点ユニットは「三菱電機」、データ収集用の電子回路は高エネルギー加速器研究機構が開発した。米国プリンストン大学は画像データ解析用ソフトウェア、台湾・中央研究院はフィルター交換装置の開発を担当した。

すばる望遠鏡に当初から搭載の「シュプリーム・カム」では、アンドロメダ銀河の一部(満月よりやや広い視野)を撮影していたが、HSCの登場で満月9個分の広さの天域を一度に撮影できるようになった。国立天文台やカブリIPMUは、宇宙空間での“重力レンズ”効果を用いた「ダークマター(暗黒物質)」の直接観測などに挑む。