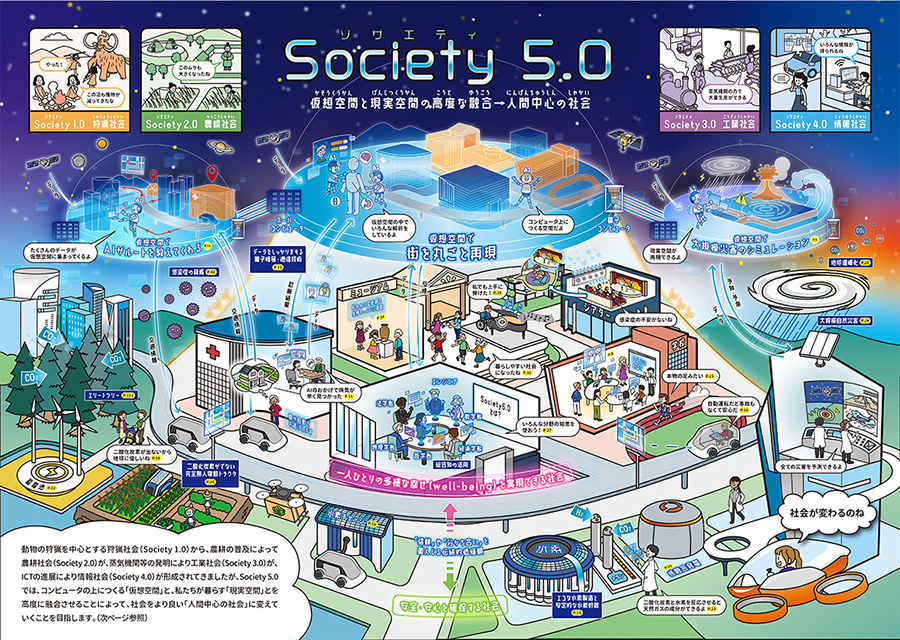

6月8日、『令和3年版科学技術・イノベーション白書』が閣議決定された。令和3年版の白書では、Society 5.0の実現、具体的には、自然科学と人文・社会科学の知を融合した「総合知」を活用して、安全・安心を確保し、一人ひとりの多様な幸せ(well-being)の実現を目指すことが盛り込まれた。細部までこだわったイラストにはSociety 5.0として目指す未来社会での生活が描かれ、人間中心の社会をつくるヒントがちりばめられている。白書はまさに、未来への扉だ。白書の制作に携わった文部科学省科学技術・学術政策局企画評価課長の塩田剛志さんとともに令和3年版白書を見てみよう。

シミュレーションを駆使し、仮想と現実を融合

白書では、私たちが目指すべき未来社会「Society 5.0」を特集している。『科学技術・イノベーション白書』は単なる年次報告書ではない。これからの世の中はどのように変わるのか、私たちはどんな方向に進むべきか。理想の社会を実現するための科学技術を紹介する、未来への道しるべでもある。

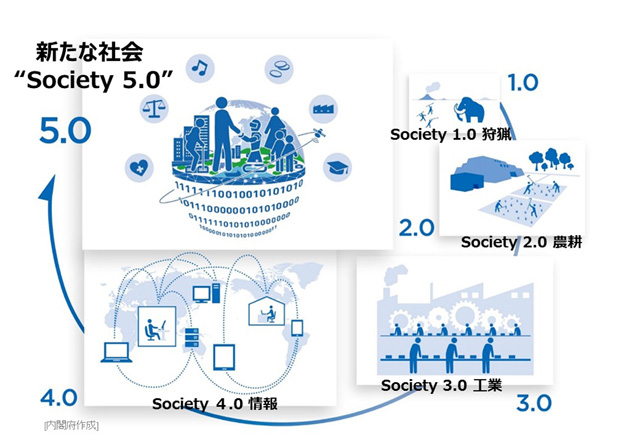

私たち人類は発展の歴史の中で、狩りをしたり、木の実などを採集したりして生活する「狩猟社会(Society 1.0)」、田畑を耕し、米や麦などの作物を栽培して定住するようになった「農耕社会(Society 2.0)」を経て、やがて機械や設備が発達し、製品を大量生産する「工業社会(Society 3.0)」を実現した。そして迎えた現代の社会は、インターネットやコンピューター、スマートフォンなどの普及によって国内外の情報と瞬時につながり、コミュニケーションも多様化した「情報社会(Society 4.0)」とされる。

「蒸気機関により工業社会へと移行し、ICT(情報通信技術)の進展により情報社会が到来しました。Society 5.0はこれに続く新たな社会で、仮想(サイバー)空間と現実(フィジカル)空間を融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を目指す、人間中心の社会の姿です。そして、これはわが国発のコンセプトです」と塩田さんはいう。

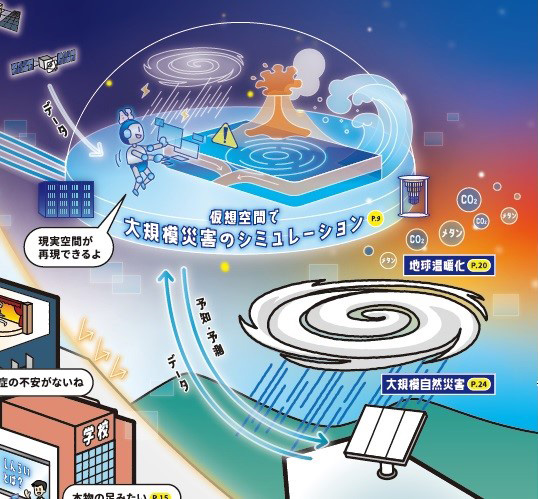

「仮想空間と現実空間の融合」とはどういうことだろうか。

わかりやすい具体例が、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対するマスクの予防効果」に関するスーパーコンピューター「富岳(ふがく)」によるシミュレーションだ。マスクをした場合としなかった場合の咳(せき)による飛沫(ひまつ)飛散の様子を再現した動画は、大きな話題になり、実生活においてマスク着用を推奨する根拠となった。また、コンピューター上に都市を再現し、巨大地震や津波が襲った場合どうなるかをシミュレーションした映像が制作されている。こうしたシミュレーションを、避難計画や災害に強い街づくりに生かす取り組みも始まっている。

Society 5.0は、「現実社会のいろいろな情報がビッグデータとして仮想空間に集積され、それを人工知能(AI)が解析し、そこから得られた高い付加価値を持つ情報を現実社会にフィードバックすることで、より良い人間中心の社会に変わっていくようなイメージ」と塩田さんは説明する。白書では、仮想空間にさまざまなデータを集めてデータ処理したり解析したりするためのスーパーコンピューターやAI技術など、高度な技術の研究開発状況が紹介されている。

「誰一人取り残さない」社会を実現するために

『科学技術・イノベーション白書』は昨年までは、『科学技術白書』として刊行されていた。今年、名称変更された背景はなんだろうか。

科学技術振興に関する施策の裏付けとなっているのが、1995年に施行された科学技術基本法だ。これに基づき政府は政策の基本方針を示した5カ年計画である科学技術基本計画を5年ごとに策定する。基本法は2020年6月に改正され、「科学技術・イノベーション基本法」と名称が変更された。これに伴い基本計画も白書も名称が変更されている。社会をよりよいものに変えていくためには、新たな発見や発明、新商品の開発など、研究開発の成果を社会に生かし、普及させていく必要がある。イノベーションによって社会課題を解決していくことが重要だ。名称変更には、科学技術やイノベーションの創出こそが、わが国そして人類の発展をもたらすとの思いが込められている。

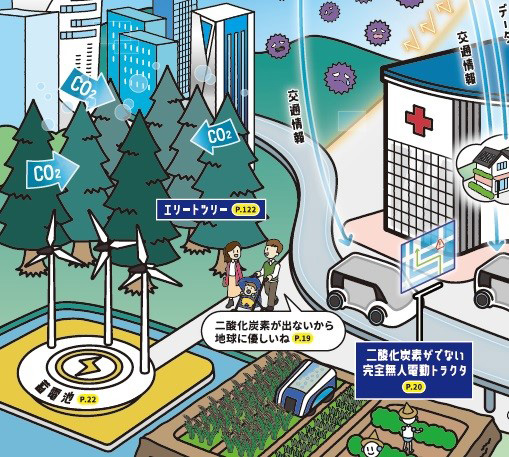

私たちが直面する社会課題はたくさんある。例えば、少子高齢化、人口の減少など日本が直面する課題、食料問題、エネルギー問題、地球温暖化問題など人類共通の課題などだ。Society 5.0は、これらの社会課題に対応し、持続可能性と強靭(きょうじん)性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、well-beingをもたらす社会だという。

塩田さんは、「こうした考えは、2015年の国連サミットで採択されたSDGsが掲げる『誰一人取り残さない』持続可能で多様性と包摂性のある社会と通ずるものだといえるでしょう」と説明する。

人間や社会の洞察に必要な「総合知」

社会の課題を解決するためには、自然科学の知識だけでは解決できないことも多い。例えば、新型コロナウイルス感染症に関しても、流行を抑えるための対策が経済社会や人々の行動にどう影響するのかを十分に考える必要があり、ワクチンや治療法の開発だけでなく、社会学、経済学、心理学など幅広い知識が求められる。個人の場合も同様。自分たちが直面する問題を理解し、解決するためには幅広い知識や思考が必要になってきている。

このような背景の下、今回の白書では、人文・社会科学が科学技術の一部として大きく取り上げられている。複雑化する社会課題に対応するためには、人間や社会の在り方に対する深い洞察が必要だ。「人文・社会科学はまさに人間や社会の在り方を研究する学問であり、これからは人文・社会科学と自然科学の知が融合した『総合知』をいっそう活用する必要があるのです」と塩田さん。

塩田さんは、社会課題の解決にあたって人文・社会科学の知見が重要になると同時に、人文・社会科学分野の研究にも自然科学的な手法を活用する例が増えているという。例えば、格差の拡大や貧困に対して、人間や社会はどうあるべきか、といった問いがある。このような課題に、心理学や経済学、法哲学、倫理学の研究者が脳科学の研究者などと組んで脳のはたらきを研究し、恵まれない人への関心が、人間に共通して備わっているということを明らかにした事例を白書で紹介している。

将来のために基礎研究力を強化

白書では、イノベーション創出を強調する一方で、基礎研究の重要性にも言及し、基礎研究力の強化についての課題や取り組みも紹介している。

今世紀の日本人の自然科学系ノーベル賞受賞者は18人に上る一方で、日本の論文数や注目度の高い論文数については国際的な地位が低下し続けている。1996~98年平均の論文数は世界第2位だったが、2016~18年平均では第4位に、注目度の高い論文数は第4位から第9位に低下している。

また、大学部門の研究開発費の指数は2000年を1とした場合、2018年はアメリカが2.5、ドイツが2.2、フランスが1.8、イギリスが2.3、中国が19.0、韓国が4.5であるのに対し、日本は0.9とむしろ減少している。

このような課題を解決し、日本の将来を考え未来を支えるために、博士後期課程学生への経済的支援の実施や、若手研究者の多様な挑戦を支援する取り組みなど、研究力強化に向けた取り組みも始まろうとしているという。

新型コロナウイルス感染症が与えた影響とは

世の中を揺るがした新型コロナウイルス感染症は、科学技術の発展の方向性にも影響を与えた。令和2年版白書では、2040年までに実現が予測される技術について、新型コロナウイルス感染症流行前の予測がなされていた。

新型コロナウイルス感染症の流行により、この予測から実現が早まるものと、遅れるものが出ている。例えば、オフィスで働く人の業務効率化やテレワークに関する技術など、働き方改革を進める技術の開発や、感染症の検知、流行予測など健康危機管理に関する技術は、当初予測より実現が早まると考えられている。一方、宇宙や深海などの探査や開発、エネルギー変換に関する科学技術は実現が遅れると予測されている。withコロナ/afterコロナの社会で、私たちは安全と安心を確保し、well-beingを実現できる社会を模索していく必要がある。

「目指す未来社会を感じ取ってほしい」

白書は冊子として刊行されるほか、文部科学省のウェブサイトでも公開されている。塩田さんは、「白書では、わが国最先端の取り組みをイラストや写真を使って分かりやすく紹介するとともに、随所に、関連する研究事例や話題をコラムでも紹介しています。さらに詳しく知りたい人は、QRコードから関連するサイトに接続できるようになっています。ぜひ白書を手に取って、科学技術・イノベーションによってどのような社会がつくられていくのか、目指す未来社会はどういったものなのかを感じ取ってほしい」と話す。

人文・社会科学分野も科学技術・イノベーション創出のための重要な要素とされるようになり、これからの社会を担う若い人が活躍できる可能性は、いっそう高まったといえるだろう。白書の冒頭には、Society 5.0とはどのような社会なのかをイメージしたイラストが掲載され、イラストを見ながら白書を読むと、いっそう理解が深まる。「理系は苦手」、「科学技術・イノベーション創出なんて、自分とは関係がない」と思っている人も、ぜひ白書を手に取ってほしい。目指すべき未来社会の中で、科学技術とともに暮らす自分たちの姿が見えてくるはずだ。

塩田剛志(しおた・つよし)

文部科学省科学技術・学術政策局企画評価課長

1996年、東京大学法学部卒、同年文部省入省。文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室長、初等中等教育局財務課高校修学支援室長、内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付参事官などを経て、2020年10月より現職。

関連リンク

- 文部科学省ホームページ「科学技術・イノベーション白書」

- 文部科学省YouTubeチャンネル「動画でわかるSociety 5.0 令和3年版科学技術・イノベーション白書」

- Science Window [2020年秋号] 支え合う社会、これからのLife を考える

- マガジン - サイエンスウィンドウ