文部科学省が6月にまとめた「科学技術白書」の未来予測特集。描かれた2040年の社会でエネルギー技術の目玉となりそうなのが「人工光合成」だ。植物の光合成の仕組みに学び、人類の役に立つ物質を作り出す意欲的な取り組みで、日本が研究をリードしている。長年、第一線で旗振り役を務めてきた専門家は「人類が地球資源の採取一辺倒から脱却し、存続するのに貢献できる」と力説する。

「地球の食いつぶし脱却へ究極の答え」

白書の特集は、同省科学技術・学術政策研究所(NISTEP、ナイステップ)の「科学技術予測調査」(後段に「コラム」)を中心に紹介した。この調査で人工光合成は「二酸化炭素の還元による再資源化(燃料や化学原料を合成)をエネルギー効率20%以上で可能とする」として盛り込まれた。研究レベルで技術の見通しがつく「科学技術的実現時期」を2036年、製品やサービスを利用できる「社会的実現時期」を2039年とした。国連の持続可能な開発目標(SDGs)が掲げる17の目標の一つ「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」に貢献する技術との位置づけだ。

人工光合成研究の第一人者、東京都立大学特別先導教授の井上晴夫さんは、その重要性を語る。「人類は石炭や石油、天然ガスといった化石エネルギーを採取して消費する『地球の食いつぶし』で暮らしてきました。その結果、二酸化炭素などの温室効果ガスを放出し続け、気候変動の懸念に直面しています。こうした中、人工光合成は二酸化炭素を出さないか、むしろ利用して役立つ物質を手に入れられるという究極の答えです」。井上さんは科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業個人型研究(さきがけ)「光エネルギーと物質変換」(2009〜16年度)で研究総括を務めるなど、人工光合成に関する数々の大規模研究を主導してきた。

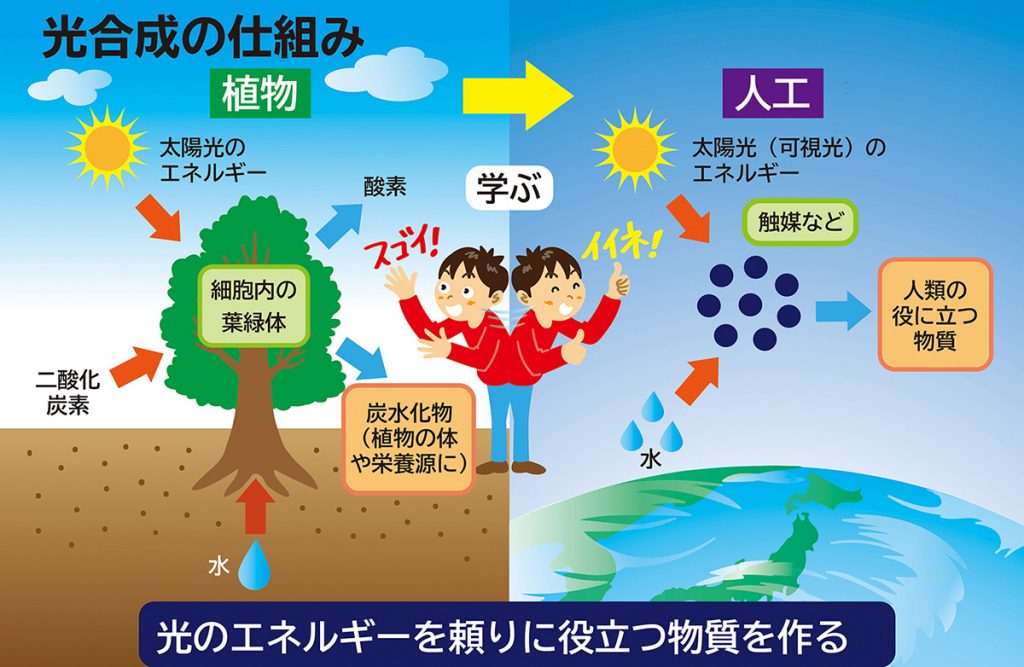

では人工光合成とは何か。学校で「光合成」を学んだのを覚えているだろう。植物が大気から二酸化炭素を取り込み、根から水を吸い、葉などの細胞の中にある「葉緑体」で太陽光のエネルギーを使ってでんぷんなどの炭水化物を作り、酸素を出す反応だ。炭水化物は植物の体や栄養になる。人工光合成はこれを人類が学び、役立つ物質を取り出す技術だ。

「ただし実際に行われている研究は、必ずしも植物を忠実にまねしようというのではなく、もう少し幅広いものです」と井上さん。人工光合成は次の3要素が条件だという。(1)太陽光の多くを占める可視光を使い、(2)水を原料にして、(3)光のエネルギーを化学エネルギーに変えて役立つ物質を作る。ここで、それ自体は変化せず他の物質の反応を促す物質「触媒」などを活用する。作り出す物質は、植物の光合成では炭水化物。しかし人工光合成では水素や過酸化水素(オキシドール)、一酸化炭素のような別の物質を作って生かすのが現実的という。

太陽光などの光を吸収することで働く触媒を「光触媒」と呼ぶことがある。

実用化を夢みて、触媒開発に奮闘

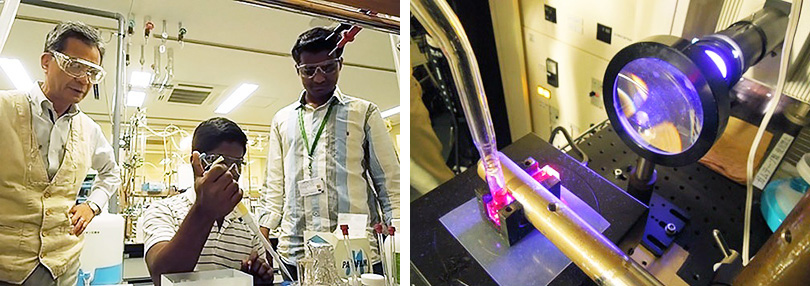

効率よく光を生かし、役立つ物質を生み出す触媒を開発しようと、研究者はさまざまに奮闘を続けている。代表的な例は半導体の触媒だ。今年5月には新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)など国内の研究グループが可視光ではなく紫外線ではあるものの、光をほぼ100%生かして水を分解する半導体を開発したと発表。従来は50%以上の達成すら、まれだった。優れた触媒開発への道を開く画期的な成果として、世界を驚かせた。

植物の光合成をもう少し詳しくみると、マイナスの電気の性質を持つ粒子「電子」が移動する現象といえる。光のエネルギーを受けて水が電子を放出し、水素と酸素に分解される。放出された電子が働いて複雑な仕組みの末に、水素と二酸化炭素を基に炭水化物が作られる。人工光合成では炭水化物を作らなくても、光のエネルギーで電子が移動する仕組みを学んでいるという。

半導体だけでなく、金属イオンにさまざまな分子やイオンが結合した「錯体(さくたい)」を触媒に用いる研究も活発だ。井上さんの研究グループが目指すのは、光合成の立役者である電子を水から取り出すため、光を上手に取り入れる錯体の開発。2017〜19年にかけ、ありふれた金属であるアルミニウムを使ってこれを実現し、注目されている。殺菌や消毒、洗浄などで幅広く利用される過酸化水素が効率よく発生するため、大いに活用されそうだ。

光合成をする生物を利用しやすく改変する研究も進んでいる。以上は取り組みのごく一部に過ぎず、どんな技術が具体的に有望かは、まだ絞り込めないという。

「人工光合成パネル」水素社会の切り札に

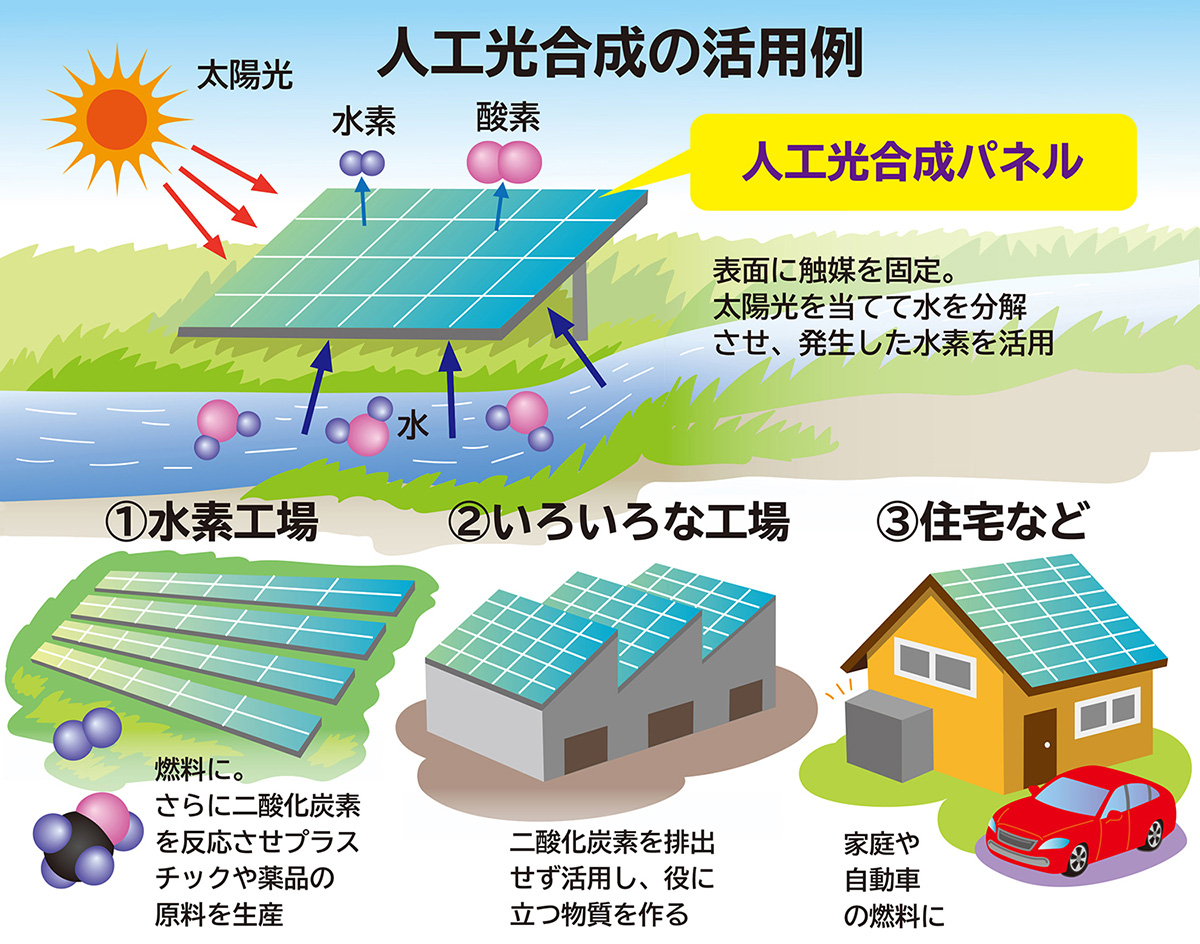

人工光合成の有力な利用形態とされるのが「人工光合成パネル」だ。表面に触媒を固定し、太陽光を当てて水を分解し、発生した水素を燃料などに利用する。見た目は太陽電池パネルに似たものになりそうだ。これなら水素の生産時に化石燃料を使わず、燃料として使っても酸素と反応して水に戻るため、問題となる廃棄物を出さない。

パネルを並べた工場を建設し、水素を生産する。さらに水素に二酸化炭素を反応させれば、プラスチックや薬品の原料となる「メタノール」「オレフィン」などの役立つ物質を作れる。こうなれば、排出削減が叫ばれている二酸化炭素を、製造業などが逆に資源として活用する革命的な転換がみえてくる。「二酸化炭素の排出と吸収が同量で差し引きゼロの『カーボンニュートラル』が提唱されていますが、大気中の二酸化炭素を利用すればニュートラルどころか、カーボンマイナスすら実現します」と井上さん。

近年は水素で電気や熱を起こす「燃料電池」が、一般家庭でも普及している。この水素を都市ガスなどの化石燃料ではなく、屋根に張った人工光合成パネルから賄うことも有力。燃料電池車(FCV)への利用も期待大だ。以上はアイデアの一部。日本が先駆けて推進する「水素社会」への道を開く切り札になりそうだ。

10月には菅義偉首相が国会で所信表明演説し「カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指」し、2050年までに国内の温室効果ガス排出を実質ゼロにすると宣言した。井上さんは「人工光合成はこれに大きく貢献できる」と強調する。

技術の絞り込みは10年後、今は多様性が重要

研究者は光合成の性能を「エネルギー変換効率」で表す。太陽光として降り注ぐ全エネルギーのどれだけを変換し蓄積できるかを求めた指標だ。植物の多くは1%未満だが、人工光合成ではコストを度外視した実験レベルなら既に1%強に達しているという。井上さんは「2030年に実験で10%に達する勢い」とする。

研究者たちは、2050年に人工光合成が社会に普及していることを目指す。そのため30年ごろには有力な技術を絞り込み、40年にはインフラの整備を始める必要があるという。井上さんは「当分はまだ技術を絞れないので、研究の多様性が重要。登山に例えると、いつまでに何合目という進捗度の目標は大切ですが、登山ルートまで早々と決めてしまうと、そのルートが通れなくなった場合に進めなくなります」とつけ加える。

白書で紹介された「効率20%以上を2036〜39年に達成する」との予測については「かなり高い目標です。国や研究者、国民が覚悟し、しっかり態勢を整えなければ」と慎重に受け止める。

既に再生可能エネルギーとしてお馴染みの太陽光発電では、効率10%程度の太陽電池パネルが普及しているという。ただ井上さんによると、日照時に発電した電力を蓄積するため電池が必要で、その重さなどが実用上の課題。これに対し、水素なら貯蔵しやすい。また、太陽光発電だと水素の生産にはいったん発電し、その電力で水を電気分解する2段階の工程が必要だ。人工光合成の1段階の方が、システム構築のコストを含めた全体の効率性は高くなりそうだという。太陽光発電と人工光合成の技術を組み合わせることも、有力な選択肢になるだろう。

研究の先鞭つけた日本、世界に貢献へ

日本は1967年、酸化チタンに光を当てると水が分解する「本多・藤嶋効果」の発見で、人工光合成研究の先鞭(せんべん)をつけた。植物の光合成の要となるタンパク質の結晶構造を解明したのも日本発の成果。世界をリードする立場にあり、研究者の数も多いという。「ただスウェーデン、アメリカなどが頑張り、中国も追い上げています。日本が世界に貢献できるよう一生懸命取り組まなければ。優秀な若い人材を歓迎します」

最前線に立ち続ける井上さんは「何といってもSDGs、人類の存続に貢献できることが、この研究の面白いところ。太陽光は程度の差はあれ、地上のどこにも降り注いでいます。人類は歴史上、資源の奪い合いを続けてきましたが、自分の所で採れるもので足りるならば争いがなくなり、本当の安全保障になるでしょう」と魅力を語っている。

コラム:「予測調査」国民や専門家の声から未来を展望

人工光合成の実用化を盛り込んだ科学技術予測調査は、科学技術・学術政策研究所が政府の科学技術基本計画の立案などに役立てようと、約5年ごとに行っている。今回の科学技術白書に盛り込まれたのは、昨年11月公表の第11回調査。多くの国民の議論や研究者の認識を整理したもので、未来社会を展望でき、誰もが興味をかき立てられそうだ。

調査は1971年度に初回を実施。今回統括した同研究所の上席フェロー、赤池伸一さんは「当初は未来の科学技術を『当てる』性格だったが、2000年ごろから大きく変わり、社会のニーズとの関係で捉え、専門家や国民の認識を整理するスタイルになりました」と説明する。その性格上、望ましい社会に価値を置くものとなっているようだ。

2015年の前回調査後、すぐに今回の作業を開始。望ましい社会の未来像を描くため世界、日本社会、地域の未来をテーマに、市民や海外の論客を迎えて各地でワークショップを開催。「誰でもクリエーター社会」「ボーダレス社会」など日本社会の50の未来像を抽出した。

一方、今後の研究開発の702の課題を、専門家74人による検討を経て設定。それぞれの重要度、実現時期などを尋ねるアンケートを各分野の研究者らに実施した。アンケートに確信を持って回答してもらうため、1人につき2回の回答を求める手法「デルファイ調査」を採用。1回目に6697人、2回目に5352人が回答した。

これらを整理した結果、「人間性の再興・再考による柔軟な社会」という基本のシナリオができ上がった。文部科学省は調査結果を白書に盛り込むにあたり、独自に大型イラストを作成。2040年の人々が街角や暮らしの至るところで遠隔治療、即時災害予測、高度農業ロボットなど、38の夢の技術やサービスを享受する様子を楽しいタッチで描いている。

拡大図はこちら

調査結果は行政だけでなく、企業による技術動向の把握、若者の進路選択にも活用されているという。赤池さんは「国民の皆様に科学技術への理解や関心を深めていただくのも、調査の大切な目的です」と話している。

井上晴夫(いのうえ・はるお)

東京都立大学大学院都市環境科学研究科環境分子応用化学域特別先導教授

1972年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。東京都立大学助教授などを経て91年教授、2005年首都大学東京教授。東北大学客員教授、米フロリダ大学客員教授、首都大学東京人工光合成研究センター長などを歴任。12年特任教授、18年特別先導教授、20年現職。

研究テーマは人工光合成系の構築、化学反応エネルギー共役など。

赤池伸一(あかいけ・しんいち)

文部科学省科学技術・学術政策研究所上席フェロー

2008年東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程修了。

1992年科学技術庁入庁、文部科学省、在スウェーデン大使館、科学技術振興機構研究開発戦略センター副センター長補佐、一橋大学教授、科学技術・学術政策研究所科学技術予測センター長などを経て、18年現職。

研究テーマは科学技術予測、科学技術イノベーション政策など。