宇宙飛行士の油井亀美也(ゆい・きみや)さん(55)が8月1日、国際宇宙ステーション(ISS)へと出発し、長期滞在を始める。一時帰国中に会見やサイエンスポータルの取材に応じ、「宇宙開発で日本がこれだけできると示し、皆さんに明るい未来を感じてほしい」と意気込みを語った。2015年以来、実に10年ぶりで自身2度目の飛行となる。航空自衛隊テストパイロット出身らしく新型宇宙船への関心が高く、滞在中にも到着する新型物資補給機「HTV-X」については「目の前に現れてくれたら最高」と期待を寄せた。

「明日にもまた」…はや10年

計画では、油井さんは日本時間8月1日午前1時9分、米スペースX社の宇宙船「クルードラゴン」11号機で、米露の3人と共に出発。ISSの第73、74次長期滞在に参加して約半年にわたり滞在し、日本実験棟「きぼう」の科学実験などを進める。一時帰国中の6月4日に開かれた会見では、冒頭で「前回の帰還後の会見で『明日にでももう一度、宇宙に行きたい』と言ったが、あっという間に10年経ってしまった。訓練は非常に順調だ」と語った。

今回の飛行のために決めたキャッチコピー(標語)は「明るい未来を信じ、新たに挑む!」。油井さんは、これが社会に漂う“不安”に配慮した言葉であることを明かした。「訓練のため海外で過ごす中で、日本のニュースなどを通じ、将来に不安を持つ方が多いことを心配している。しかし最先端技術が求められる有人宇宙開発で、日本は技術を積み重ね信頼を勝ち取り、世界からすごく期待されている。そこで私がISSで頑張り、成果を残したい。皆さんに日本を素晴らしい国だと誇りにし、未来は明るいと思っていただきたい」

ISS滞在中に油井さんが行う活動について、SNSのX(旧ツイッター)の自身の投稿にコメントする形で、一般からのリクエストを歓迎するという。「1回目の滞在では分からないことが多かったが、2回目は余裕ができる部分で皆さんに恩返しをしたい。リクエストを遠慮なく言ってください」。採用されるとは限らず、個別の返信も難しいとみられるが、宇宙を身近な空間にしようとの油井さんの意気が感じられる。なお、飛行士の偽アカウントが多く注意したい。

HTV-X迎えたら「涙が出ちゃうんじゃないか」

滞在中は「きぼう」の実験のみならず、注目が続きそうだ。ISSには同期の大西卓哉さん(49)が滞在中で、4月19日から日本人3人目のISS船長を務めている。大西さんはクルードラゴン10号機で到着しており、8月5日にもISSを離脱するまでの数日ほど、後続の11号機で向かう油井さんと引き継ぎの期間が生じる。計画通りなら2010年、21年に続き、3回目の複数日本人宇宙同時滞在が実現する。「友達と宇宙で待ち合わせるという機会はなかなかなく、非常に楽しみ。2人でできることを考えている」と油井さん。

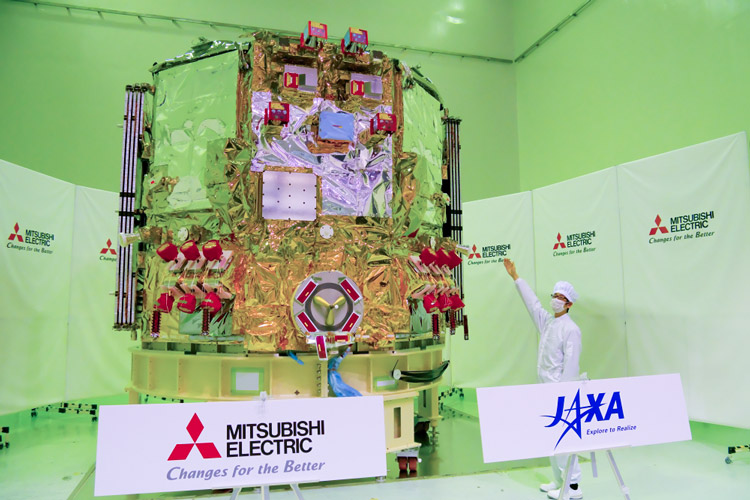

最も楽しみなのが、HTV-X初号機という。2009~20年に9機が活躍した宇宙航空研究開発機構(JAXA)の「こうのとり(HTV)」後継機で、機体構成の合理化を進め、能力を向上させたもの。大型ロケット「H3」で25年度中に打ち上げる計画で、油井さんの滞在中にISSに到着する可能性がある。前回の飛行では、接近したこうのとり5号機をISSのロボットアームで捕捉した。「HTV-X君が目の前に現れてくれたら最高。私は初号機の一部試験に立ち会ったり審査に参加したりした。前回のように優しくキャッチしたい。涙が出ちゃうんじゃないか」。

前回、担当しなかった船外活動について問われると、「経験した方は『人生が変わるような素晴らしいことだった』とコメントされる。実施は決まっていないが、飛行士の仕事の花形だ」と意欲を見せた。

ISSは2000年11月2日、米露3人の飛行士によって長期滞在がスタートしており、25周年が油井さんの滞在と重なりそうだ。同日以来、宇宙に必ず誰かがいる状態が四半世紀、続いている。記念日には油井さんら滞在中の飛行士が、メッセージを発信すると期待される。

「人間を感動させられるのは人間」

個人的に注力したい活動の一つとして、写真撮影を挙げた。「仕事を100%やった上で、余暇に新しい価値を生みたい。前回は多くの写真を、皆さんに気に入っていただけた。今回はさらに役立つ撮影をしたい。具体的には防災科学技術研究所とのコラボレーション(協同)や、私がJAXAの「衛星地球観測コンソーシアム広報アンバサダー(大使)」をやっている関係のことをと、考えている。例えば台風が日本に迫る様子を私が宇宙から撮影し『気を付けてください』とメッセージを添えれば、防災に寄与できるのでは。人工衛星が撮った写真に、言葉を添えて発信することも考えている」

会見で「地上の写真は人工衛星でも撮れる。人間が撮ることの価値は」と問われた。これに油井さんは「私には芸術的センスがあまりない。が、一言添えるだけでも、衛星写真とは違った価値が出るのでは。前回、東北地方から南に向かって日本を斜めに撮ったら、日本が力強く駆けている馬のように見えた。そう書き添えたところ、皆さんの励みになったように感じた」と応じた。2015年10月20日のXへの投稿で、油井さんの感性が光る一枚として話題を呼んだものだ。

話は人工知能(AI)が進展した未来の、飛行士の存在意義にも及んだ。「私は自信を持って『人間にはこれができる』『人間を感動させられるのは人間だけ』と、説得力のあることを言えなければならない。しっかり情報発信していきたい」とした。

ポストISS「知見、出し惜しみせず支援を」

次世代の宇宙ステーションに向けた議論は、差し迫ったものとなっている。ISSは運用延長を繰り返し、2030年までが合意済みだ。米国はさらなる延長はせず、同年に運用を終えることを計画。それ以降は、民間企業による新ステーションを、米航空宇宙局(NASA)などの宇宙機関がユーザーとして利用する見込みだ。NASAは26年にかけて、その利用サービスの調達先を選定する。国内でも文部科学省の専門部会などで議論が活発化。複数の日本企業が、基地構想を持つ米企業と提携などを進めている。なおISSは元々、設計上の寿命を30年ごろに迎えるとされていた。

その“ポストISS”について、油井さんは「開発期間が必要で、喫緊に考えないといけない。民間ステーションを造り継続利用するための知見は、ほぼ全て実証できている。各国の宇宙機関が得た知見を出し惜しみせず、チャレンジする企業にどんどん渡して支援することが重要だ」とした。新ステーションはISSのように飛行士が必ずしも常駐せず、可能な無人化を進めるものになりそうだ。飛行士の滞在が望ましいシーンについて、油井さんは「相手のことを思い、話の行間を読むといったリアルタイムのコミュニケーションは、人間でないと難しい。実験の趣旨に合う写真撮影なども、人間の方が効率は良い」と例示した。

会見で「世界が分断を深めている状況をどう見ているか。ISSにできることは」と質問されると「私は前職が自衛官で、平和に対する思いが強い」と語り、こう続けた。「ISSでは各国の飛行士が、文化や言葉を尊重し合い非常に仲良く平和に、大きな成果を上げている。地上にこの文化を広められれば、地上はより住みやすくなり、人が戦火に苦しむことが最終的にはなくなると思う。例えば『この政府が悪い』『リーダーが悪い』と諦めるのではなく個人ができることをして、相手の文化を敬うことを繰り返していけば、少しずつ良い方向に変わっていく。私がISSに行った時に、お手本を見せたい」

「宇宙船の違い、興味深い」

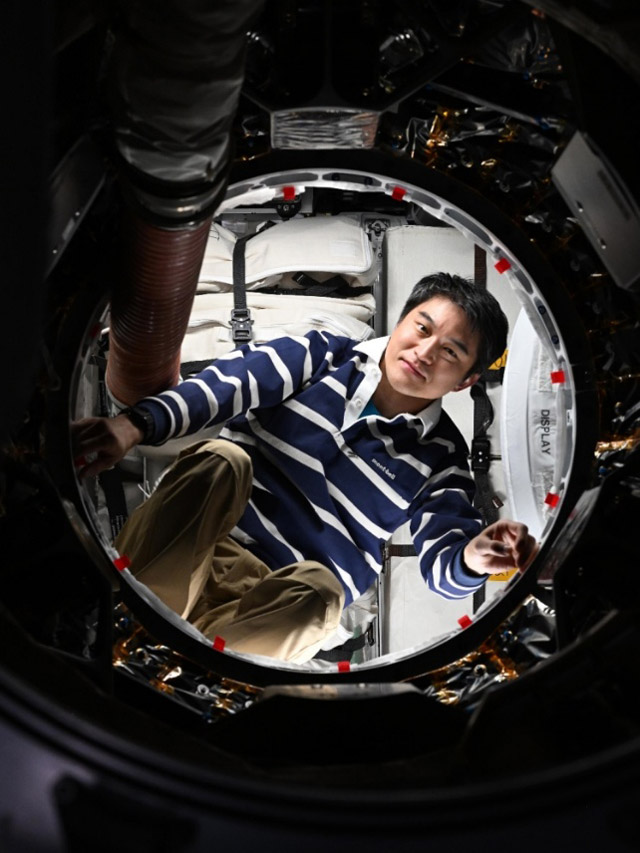

今回の長期滞在で焦点となったことの一つに、往復の搭乗機がある。油井さんはかつて未発表ながら、米ボーイング社の宇宙船「スターライナー」の本格運用初号機に搭乗するとみられていた。しかし同機は2024年6月、有人試験飛行の往路でエンジン関連の複数の問題が判明。安全性への懸念から計画を変更し、無人で同9月に帰還した。NASAがトラブルの原因究明や対策の作業を進めている。こうした経過を経て25年3月末、油井さんらがクルードラゴンに乗ることが正式に発表された。

一連の経緯について、油井さんは次のように説明した。「乗る宇宙船が最終的に決まるまでは、どちらにも対応できるようにしていた。当初はスターライナーで飛ぶ可能性が高いとされ、先行的に訓練した。ただ、有人試験飛行が想定通りには終わらず、私が乗る時期に(本格運用が)間に合わないと分かった。その時点ではどちらに乗るか決まってはいなかった。そこでクルードラゴンに乗る訓練に移行し、今に至る」。油井さんと同乗する米露の3人も、飛行計画の変更を経験しているという。

こうした経緯も、油井さんは至って前向きに捉えている。「私は本当に運が良かった。設計思想が全く違うスターライナーとクルードラゴンの両方を見られたからだ」。前回の飛行ではロシアのソユーズに搭乗しており、会見では「宇宙船の違いが興味深い」として、3機種の“油井さん視点”の特徴を紹介した。1967年初飛行のソユーズは「信頼性があり、少しずつ改良してきた」、2020年から本格運用中で自動操縦が基本のクルードラゴンは「自動化され、飛行士は地上(管制室)のコントロールをモニターしておけばよい」などとした。

開発に時間がかかっているスターライナーについては「何かが壊れても対処できるといった具合に、手動で多くのことができる。有人試験飛行でいろいろな不具合が起こっても、設計が良かったからこそISSにドッキングできた。ただ手動でできる部分が多いということは、それだけ高度な訓練が必要で、スペシャリストがいないと飛べないことにもなる」と表現した。

飛行士もミスをする、そんな時は…

会見では「飛行士もミスをする。その対処を含めて見本を示したい」との発言もあった。宇宙でミスはどう取り扱われるのか。

「緊要なところでは当然、ミスをしてはいけない。しかし私も宇宙で、作業手順を1つ飛ばして進めてしまい、後で気が付いたことなどがある。地上には『すみません、ミスしてしまいました。影響を評価してもらえませんか』と連絡する。ちょっと恥ずかしいが、まずは言う勇気が大切。一方、マネジメントの観点では、ミスしたと言える環境が大事だ。怒られるわけでも、評価が下がるわけでもないから言える。『よく言ってくれた。これでチームが対処できるから問題は大きくならない。素晴らしい』という形で進めねばならない。現に宇宙開発はそういう形で進んでいる。情報共有し原因を考え、対応が広がって次のミスが防げる。地上と全く同じことだ」

有人宇宙開発は人智を結集して安全に進めるものだ。とはいえリスクを伴い、最悪の場合は事故死も否定できない。「覚悟は」と油井さんに尋ねた。

「安全第一が当然の前提だが、それでも危険の度合いがある。(飛行士として)自分で評価しており、『こちらの方が危険度は高いな』『安全のレベルに差があるな』と思いながら仕事をしている。でも、私には人類にとって意義のあることに参加しているという、名誉の価値が大きい。『危険なら私に任せて』くらいの気持ちだ。将来、月へは後輩が行くだろうが、万一危険過ぎて不安があるなら、私が喜んで行きたい」

油井さんの滞在期間中、JAXAは「きぼう」を活用し、次のような実験を計画している。将来の有人探査に向け、二酸化炭素を除去する技術を確かめる▽無重力で精密機器に生じる誤差を調べる▽飛行士が使う情報端末やカメラ、ドローン型撮影ロボットの作動を確かめる▽無重力が植物の細胞分裂に与える影響を調べる▽火災に備え、無重力での固体材料の燃え方を調べる▽惑星ができた過程を理解するため、コンドリュールと呼ばれる微粒子ができる過程を炉の中で再現する▽融点が2000度以上の物質を炉の中で浮かせて性質を調べる。このほか、国内外の若者のためのロボット競技会や公募実験、大学などの超小型衛星の放出、船外にカメラを晒(さら)しての撮影――なども計画。大半を油井さんが担当するとみられる。

油井さんは1970年、長野県生まれ。92年、防衛大学校理工学専攻卒業、航空自衛隊入隊。防衛省航空幕僚監部を経て2009年、JAXAの飛行士候補者に選抜された。15年、ISSに約5カ月滞在し、こうのとり5号機をロボットアームで捕捉する作業や、実験装置の設置、多数の実験などを行った。16年11月から23年3月まで、JAXA宇宙飛行士グループ長を務めた。自衛隊入隊後、宇宙飛行士やテストパイロットの生き方を描いた映画「ライトスタッフ」(1983年米)を見て、宇宙飛行士を志すようになったという。

◇

大西さん船長任務「後輩育成を意識」

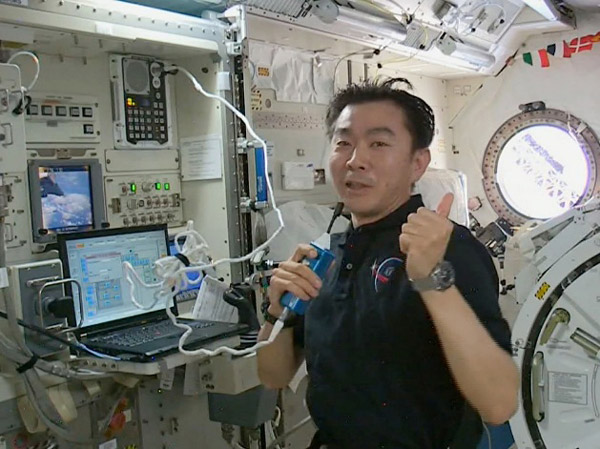

ISSに滞在中の大西さんも6月20日、ISSから国内の記者向けに中継で会見した。2016年以来9年ぶり2度目の飛行。自身の体の無重力への適応が早く「感覚を体の細胞の一つ一つが覚えていたと思うくらい、かなり良かった。何年も自転車に乗っていなくてもすぐ乗れるようになるのと同じように、感覚が残っていた」と驚きを示した。

日本人3人目となったISS船長任務を遂行中。初飛行の飛行士が同時に滞在中であることから「先輩として彼らをどう一人前に育成するか、彼らがまた次世代に知見をしっかりつないでいけるか、意識して業務に臨んでいる」とした。油井さんとISSで過ごすことについては「短期間だが、とても楽しみだ。私が『きぼう』で培った知見をしっかり引き継ぎ、油井さんに良い仕事をしてほしい。日本人同時滞在はなかなかないので、何かしら楽しい企画もできればと2人で相談している」と期待を示した。

米物資補給機「シグナス」22号機が地上での輸送中に損傷し、飛行中止となった。この影響で、大西さんの滞在中に計画された一部の実験などが延期されている。大西さんは「残念ながら私ができなくなった実験もあるが、幸い同じJAXAの油井さんが引き継いでくれる。私は安心してISSを去れる」と語った。