南海トラフ巨大地震が発生した場合に想定される被害規模を検討してきた政府の作業部会は3月31日、最大で29万8000人が死亡し、経済被害額は同292兆円に上るなどとした被害推計報告書を公表した。直接の死者のほか最大5万人以上が災害関連死し、人口で約5割が住む計31都府県764市町村が震度6弱以上の強い揺れか、高さ3メートル以上の津波に見舞われるという。

前回2012年の想定死者は32万3000人。その後12年余りの間の防災・減災対策で想定死者数が減ることが期待されたが、減少は1割弱にとどまった。新たな被害想定は確実にこの国の根幹を揺るがし、社会経済に深刻な打撃を与える内容だ。

ただ、これは現時点での対策などを分析した結果の数字で、今後国を挙げての防災・減災努力により、1人でも犠牲者を、わずかでも被害を減らすことは十分可能だ。政府や関係自治体には避難対策やインフラ整備の大幅な見直しが急務で、地域や個人のレベルでもこれまで以上に緊張感を持って事前の備えの拡充、徹底が求められる。

「死者8割減」目標に程遠い「1割弱減」

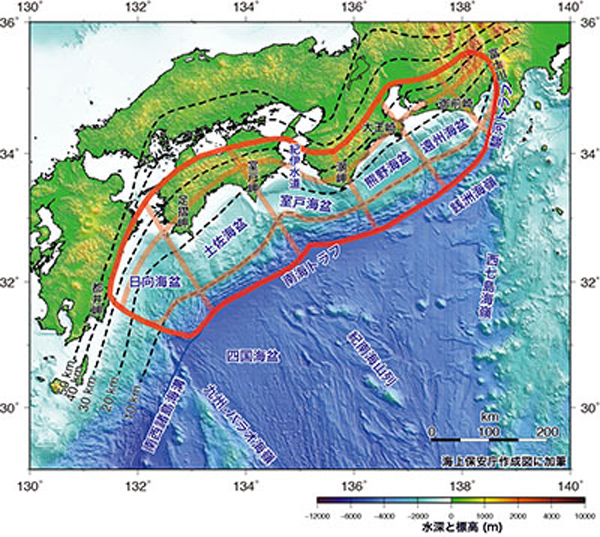

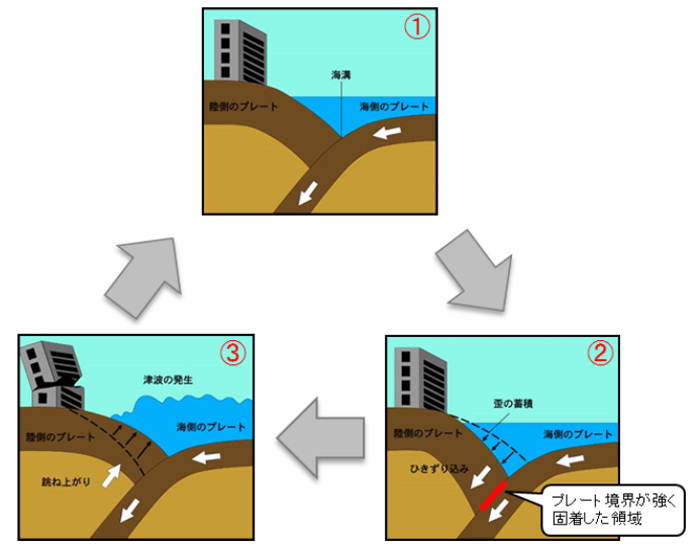

南海トラフ巨大地震は静岡県沖の駿河湾から九州の日向灘沖にかけての海底に延びる溝状になった地形(トラフ)沿いに発生する地震で、過去100~150年程度の間隔で発生している。政府の地震調査委員会は今年1月、マグニチュード(M)8~9の規模の地震が今後30年以内に発生する確率を時間経過に伴って修正し、従来の「70~80%」から「80%程度」へ引き上げた。

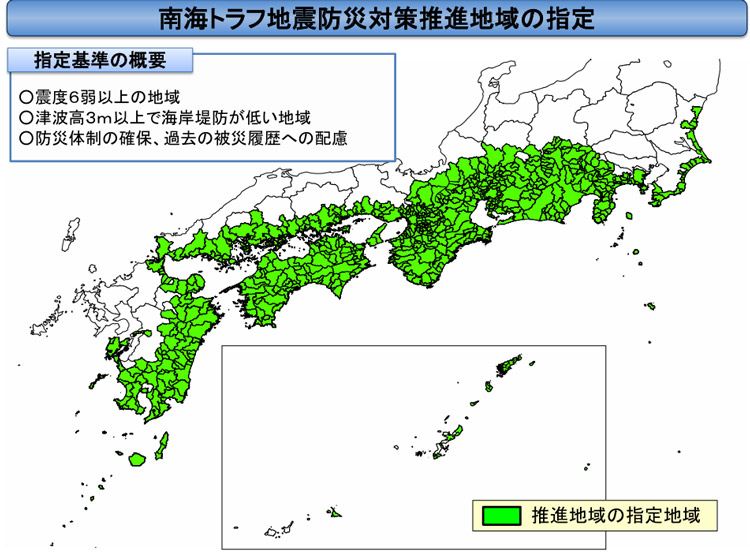

政府は2012年8月に被害想定が公表されたことを受けて14年3月に「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」を策定。「死者数をおおむね8割減少」などを掲げ、「南海トラフ地震防災対策推進地域」として29都府県707市町村を指定するなどして防災・減災対策を進めていた。

内閣府に置かれた作業部会(南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ、主査・福和伸夫名古屋大学名誉教授)は防災・減災対策の進捗(ちょく)状況データや最新の計算モデル、地盤・津波研究成果などを反映する作業を2023年4月から開始。その後、能登半島地震のデータも加味して新たな被害想定を検討してきた。

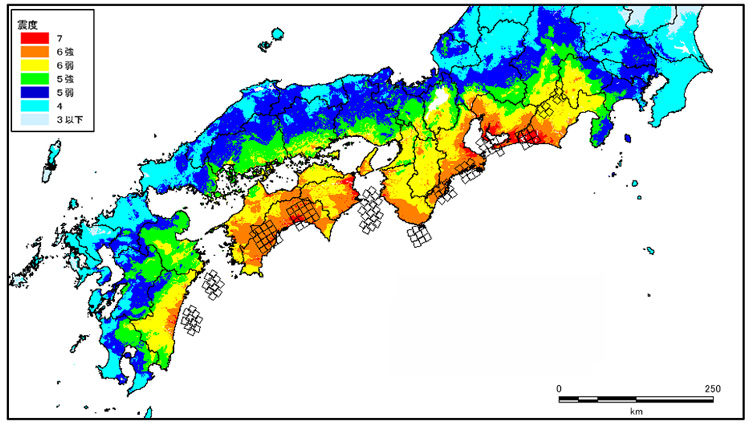

公表された新たな被害想定は死者29万8000人との数字が出された。このうち津波による犠牲が21万5000人を占める。10メートル以上の大津波が襲うと想定されるのは関東から九州にかけて13都県に及ぶ。今回の想定では地形データの高精度化を反映させたが、深さ30センチ以上の想定浸水エリアは前回想定の3割増加した。

その結果、防潮堤や津波避難施設が一定程度整備された効果などを考慮しても犠牲者は大幅に減らなかったという。このほか建物倒壊による犠牲者は7万3000人と想定されている。

最悪は冬の深夜の発生だが早期避難で犠牲者減らせる

今回の新被害想定作業は地震動や津波を地震の発生の仕方による違いを複数ケースでさまざまなデータを基に詳細に分析、解析。その結果をまとめた報告書は約100ページに及ぶ。死者数が最大になるのは風速8メートルの冬の深夜にM9級の地震が発生し、首都圏への影響も大きい東海地方の被害が大きくなるケースだ。このケースでは都府県別の死者は静岡県で最多の10万1000人、宮崎県3万3000人、三重県2万9000人となった。

津波による想定死者21万5000人という数字はすぐ避難できる人の割合を20%と設定して推計している。避難できる人が70%になれば犠牲者は9万4000人に大幅に減らすことができるとした。速やかな避難がいかに重要かを改めて示した形だ。

想定では震度7の揺れは静岡県から宮崎県までの10県149市町村を襲い、震度6弱以上の範囲は神奈川県から鹿児島県までの24府県600市町村に及ぶ。福島県から沖縄県までの広い範囲に3メートル以上の津波が到達し、最大は高知県の黒潮町と土佐清水市で34メートルとしている。静岡市や和歌山県串本町などでは1メートル以上の津波が最短2分で到達するという。迅速な避難も場所によっては容易ではないことを示している。

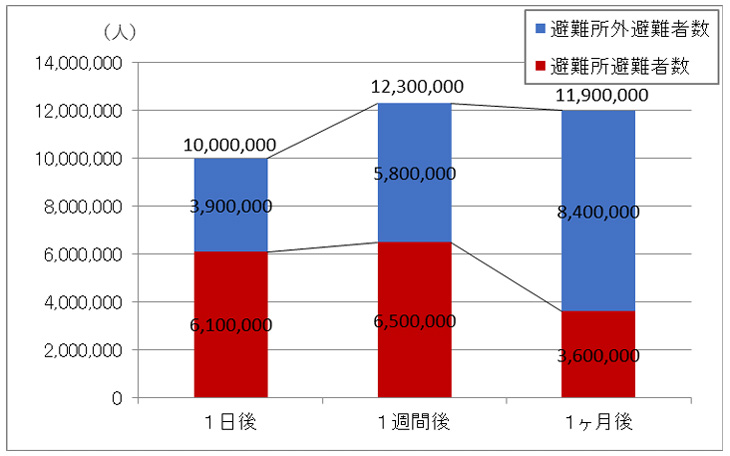

地震後の避難者の数は前回の950万人から、1230万人(地震1週間後)に増えた。 全人口の1割に当たる。また、全壊・焼失建物は、住宅耐震化などの効果により、前回238万6000棟から235万棟へとわずかに減ったものの、依然極めて多い数字で対策の効果が十分上がっていないことを示した。

初の関連死推計は最大5万人超

死者29万8000人は津波や建物倒壊などによる直接死で、これとは別にこれまでの主な大地震の避難者数や東日本大震災、能登半島地震での関連死の状況などを基に、今回初めて避難生活に伴う体調悪化などで生じる災害関連死を初めて試算した。ただ、推計精度には限界があるとして2万6000~5万2000人と幅を持たせた。5万2000人という数字は東日本大震災の関連死の13倍以上の数字だ。

南海トラフ巨大地震の被害は近現代社会が経験したことがない規模や広域にわたる可能性がある。また外部からの応援が不十分など、悪条件が重なると想定関連死はさらに増加する恐れがあるという。

熊本地震や能登半島地震では、建物倒壊などに伴う直接死よりも災害関連死が多いことが大きく重い課題として残されている。政府は昨年12月に避難所の運営指針を改定し、1人当たりの避難先での確保面積やトイレ数の改善に向けて国際基準を反映させるよう自治体に促している。

ただ、その後全国の自治体でどの程度こうした対策が進んだかは、はっきりしない。災害関連死推計の数を少しでも減らすためには避難所や仮設住宅などの環境改善を柱に早急な対策が急がれる。

経済被害額は名目GDPの半分近くに

経済被害額は今回、建物や施設の復旧にかかる直接的被害は最大224兆9000億円で企業の被災などによる生産力の低下による影響を加えると270兆3000億円と推計され、2013年に示された214兆2000億円から膨らんだ。新たな経済被害額に交通インフラの被災の影響を加えると292兆円に上る。2024年度の名目GDP(国内総生産)609兆円の実に半分近くに匹敵する。前回の想定経済被害額より膨らんだのは資材費高騰などによる復旧対策費が増えると試算されたことなどが要因という。

想定される経済被害額の内訳はビルやマンションを含む建物、インフラなどの被害(224兆9000億円)のほか、ライフライン分野では下水道が3兆4000億円、上水道が8000億円、電力は1000億円。こうした重要インフラの機能停止により生活は厳しく制限され、上水道は最大3690万人が、下水道は最大3570万人が利用できなくなると推計された。また停電は最大2950万軒で発生するという。携帯電話は地震直後にはほとんどの通話が困難になるのは確実という。

生産・サービスの低下に関連する被害は45兆4000億円。特に南海トラフに面する太平洋沿岸地域に集積する製造業や小売業の損失が大きく、被害は全国に及ぶ。企業の倒産や製造業のサプライチェーンの崩壊、企業の倒産に伴う失業者の増加など、影響は長期間に及ぶとみられている。

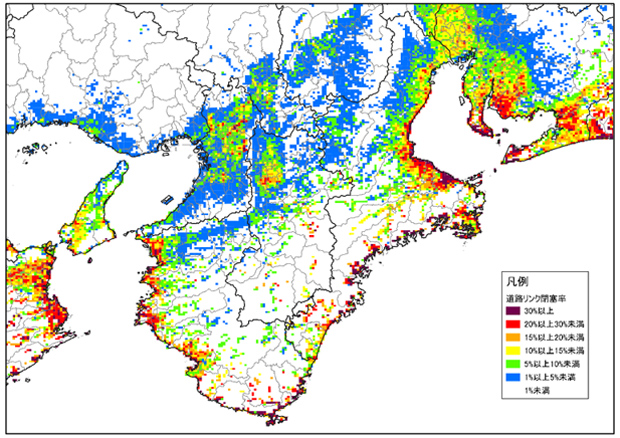

また交通機関の被害も甚大で想定被害は道路が4万3200カ所、鉄道1万8700カ所。東名高速道路の通行止めや東海道・山陽新幹線は確実に長期間不通となる可能性が高い。このほか、中部国際、関西国際など被害想定区域内の空港も津波の浸水被害に遭い復旧まで時間がかかると想定された。

耐震化率向上するも密集地はまだ危険

南海トラフ地震防災対策推進基本計画は死者数を10年間で8割、全壊棟数を5割減らす目標を定めた。しかし耐震化率や密集市街地対策など、目標達成に必要な分野での未達成が目立っている。

国土交通省によると、全国の住宅の耐震化率は2008年の79%から23年は90%に大幅に改善された。しかし、能登半島地震で露呈したように山間部地域や人口減少地域での耐震化は遅れている。当初25年までに「耐震性が不十分な住宅をおおむねなくす」との目標達成作業は遅れており、達成時期は30年まで先送りにされている。

人口減少地域の多くは高齢化が進み、建て替えは容易ではなく、部分的耐震補強でも財政的余裕がない世帯が多い。このため地元自治体を中心とした公的補助も限界があるのが実態だ。このため耐震化率向上のためには国レベルの補助制度の充実が必要と指摘する専門家は多い。

建物の強度化のほか、圧死や負傷の数を減らすための家具の固定化対策も課題で、2022年実績は36%で依然低い水準だ。このほか、火災被害の拡大の危険性がある密集市街地を解消するための対策も進んでおらず、24年3月段階で61%にとどまる。

国土強靱化計画でも想定被害大きく減らず

2012年に出された南海トラフ巨大地震による想定死者「32万3000人」という数字は当時社会に大きな衝撃を与えた。その前年に起きた東日本大震災では発生間もない時点で既に2万人近い死者・行方不明者が出ていた。

当時の政府はこの惨禍の教訓を生かすために2013年に「国土強靱(じん)化基本法」を制定。翌14年6月に「国土強靱化計画」を策定し、国の防災の考え方を災害後の復旧から災害前の備えに重点を大きくシフトした。防潮堤や堤防の強化、避難施設や避難経路の整備、建物の耐震化率向上、道路や橋などの耐震補強、ハザードマップの普及、自治体と連携しての防災訓練の実施など、その内容は多岐にわたった。

それだけに前回想定から10年以上を経て出された新たな被害想定ではその後の対策の進捗の成果により死者数も経済被害額も大幅に減ると政府だけでなく官民、自治体など多方面から期待されていた。しかし、出された想定死者数は前回の1割減にも満たない約8%減っただけで前回と大きく変わることなく、経済被害額は増えた。

新たな被害想定を出した作業は数多くのデータを緻密に分析した結果だけに巨大地震の恐ろしさと命を守るための具体的な減災対策の難しさを残酷なまでに示した。

対策強化は待ったなし

政府は今回の被害想定報告を受けて事前防災対策を一層強化するためになるべく早い時期に南海トラフ地震防災対策推進基本計画を改定する方針だ。また、想定浸水域の広がりを踏まえ、対策推進地域を追加指定する。さらに現行の国土強靱化計画も改定する考えだ。

政府は2026年度には防災庁も新設する予定だが、単なる防災関係省庁間の調整機能の強化だけでなく、実効性の高い政策を迅速に実施することが求められる。

現在、南海トラフ巨大地震が今後30年以内に発生する確率は80%程度とされているが、何度も指摘されるように80%を30で割って今後1年の発生確率を出すのは間違いだ。30年経っても起きないかもしれないが今日、明日起きるかもしれない。「大丈夫だろう」と考える「正常性バイアス」を多くの人が抱くのは心理学では自然のことだが、地震大国のこの国に生きる以上、強い危機感を持つことに越したことはない。国を挙げての対策強化は「待ったなし」だ。

昨年8月には想定震源域の西端に位置する宮崎県沖でプレート境界の一部がずれ動き、M7.1の地震が発生。巨大地震の可能性が平常時より高まったとして気象庁は初の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表し、1週間、備えの再確認を求めた。

この間、幸い大きな地震は起きなかったが、政府地震調査委員会の平田直委員長(東京大学名誉教授)は「巨大地震の前に必ず臨時情報が出る訳ではない。巨大地震は何の前触れもなく突然やってくる可能性が高い」と警告している。

1人でも多くの命を守るための備えを

新たな被害想定が公表された後の記者会見で林芳正官房長官は「(公表)内容を真摯(しんし)に受け止めて建物の耐震化や防災設備の整備、早期避難啓発などの取り組みを強化する」と述べ、政府として対策を一層強化する方針を明らかにした。

今回の被害想定をまとめた政府の作業部会で主査を務めた福和教授は記者会見で「(想定)被害を減らさない限り国の将来が危ぶまれる」と危機感をあらわにした。同氏は昨年8月の日本記者クラブでの記者会見で「被害軽減の鍵は事前対策にあり、その成否は国民の意識改革にある。国(政府)や行政だけに頼ることなく、地方自治体や個人、企業・産業界などが知恵を絞って防災意識を高めなければならない」と強調している。

3月11日に発生から15年目を迎えた東日本大震災では関連死も含めると2万2000人を超える人が尊くかけがえのない命を落としたり、行方不明になったりした。そしてその数の何倍、何十倍、あるいはそれ以上の数多の人々が今でも哀しみを抱えながら前を向いて生きている。

そのことを思えば「最大29万8000人死亡」などという数字が現実となることは絶対にあってはならない。巨大地震がいずれやってくることが避けられないのならば、1人でも多くの命を守るための備えとしてできること、やるべきことは数多い。

関連リンク

- 内閣府・防災情報のページ「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」

- 内閣府・防災情報のページ「南海トラフ地震防災対策」

- 内閣府報告書「南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について」