「温室効果ガスを多く排出し続けると世界の平均気温は産業革命前と比べて2021~40年の間に1.5度以上上昇する可能性が非常に高く、排出量を低く抑えても1.5度を超える可能性がある」などとする詳細な最新報告書(第6次評価報告書)を「国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が9日、世界に向けて公表した。

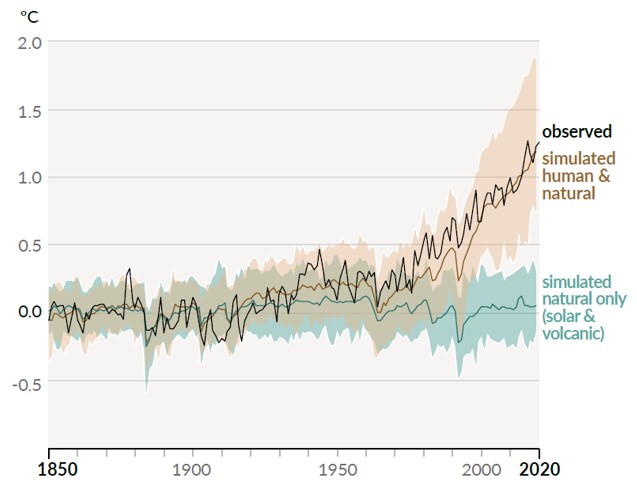

「1.5度上昇」は温暖化の影響が人類に深刻な影響を与えるかどうかの「境界」とされ、パリ協定での努力目標になっている。報告書は気温上昇に伴う深刻な影響を根拠とする詳細なデータを具体的に示しながら「人間の影響が大気、海洋、陸域を温暖化させたことは疑う余地がない」と人類が覚悟を持って大胆な温暖化対策を急ぐことを求めた。

報告書を読むと全体にこれまでにない危機感にあふれ、世界各国の温室効果ガス排出削減策が緊急の重大課題であることを強く訴えている。国連のグテーレス事務総長は「人類への警鐘」と強調した。世界が今回の報告書を重く受け止めて「地球の危機」を何とか食い止める対策を急がなければならない。

「IPCC報告書」と聞くとWHO(世界保健機関)などの国際機関の一報告書との印象を持ちがちだが、数多く公表されてきた環境分野の報告書とは大きく異なる。報告書の策定には科学者だけでなく、温暖化対策では微妙に意見が異なる各国の政策担当者も参加する。会合では激しいやり取りの後、報告書案のセンテンスごとに協議し、採択される。

今回の第6次報告書策定には66カ国の200人の科学者が1万4千の論文を精査した結果という。以前はかなりあった「温暖化懐疑論」に反論を許さない「世界の科学評価の集大成」と言え、これまでにない重い意味を持つ。10月末から英国・グラスゴーで開かれる予定の国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)の交渉にも影響を与えそうだ。

IPCCは、国連機関の国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により1988に設立された国際組織で、約200の国と地域が参加している。設立以来数多くの科学者と政府関係者が参画し、科学的データに裏付けされた多くの報告書を出してきた。それらは各国政府の温暖化対策に大きな影響を与え、2007年にはノーベル平和賞を受賞した。3つの作業部会が温暖化の予測、影響、対策をそれぞれまとめた報告書を定期的に公表。総合的な評価報告書とは別に特定のテーマに関する報告書も公表してきた。前回の第5次報告書はパリ協定成立を後押しした。

「排出量が非常に低いシナリオ」でも1.2~1.7度上昇

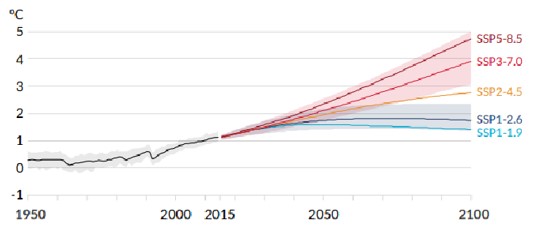

「気候変動2021~物理科学の基礎~政策決定者への要約」と題し、42ページにわたって数多くの数値データを体系的に記した第6次報告書は、今後の温暖化とその影響を予測する前提として、2011~20年の世界平均気温は産業革命前より1.09度上昇していると指摘した。今後の上昇予測については、社会経済活動や温室効果ガス排出量に合わせ、排出量が「非常に高い」「高い」「(2度上昇目標に合わせた) 低い」「(1.5度上昇目標に合わせた)非常に低い」「高いと低いの中間」という5つのシナリオに分けて詳細に分析した。

その結果、化石燃料に頼った開発が今後も続く「非常に高い」シナリオでは、「気温が21~40年に1.3~1.9度、今世紀末には3.3~5.7度も上がってしまう」とした。「非常に低いシナリオ」でも同じ期間に「1.2~1.7度上がる」とした。これは各国が強い対策を進めても「1.5度」上昇してしまう可能性があることを示している。ただこのシナリオでは、2050年を過ぎると上昇は下降に転じ、今世紀末には1.4度上昇に戻るという。

こうした気温上昇の予測は、IPCCが2018年に「30~52年に1.5度上昇してしまう可能性が高い」とした特別報告書を最新データにより更新した形で、1.5度に到達するタイミングが10年ほど早まっている。

既に熱波や豪雨など「気象の極端現象」は顕在化

報告書は「世界の全ての地域で熱波、豪雨、干ばつ、熱帯低気圧のような気象の極端現象は既に顕在化し、人類起源の気候変動は、世界の人々に影響を与えている」と断定している。その上で気温上昇に伴う危機的な状況を予測した。

「50年に一度の(すさまじい)熱波」という基準を用いて、既に「1.09度」上がってしまった現状でそうした熱波は1850~1900年と比べて4.8倍増えたとした上で、熱波などの異常気象が1950年代から頻度と激しさを増しているのは「ほぼ確実」と断じた。そして、「50年に一度の熱波」は1.5度上昇でも8.6倍増え、2度上昇では13.9倍も増えてしまう、という現在の日本の酷暑を思うにつけ怖くなる数値を示している。

「10年に一度の豪雨」も1.5度上昇では1850~1900年と比べて1.5倍、2度上昇では1.7倍増えるという。報告書は「温暖化が0.5度進行すると、熱波や大雨、農業や生態系の干ばつにはっきりと認識可能な増大をもたらす」と警鐘を鳴らした。

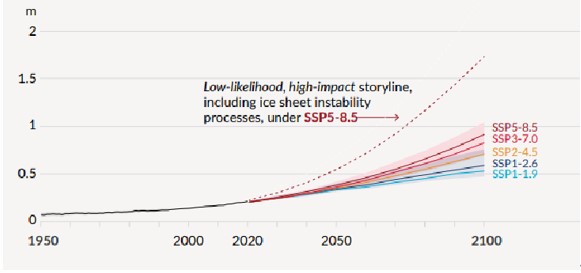

海面上昇について報告書は、近年の海面水位の上昇率は1901~1971年に比べて3倍近く増えた、と指摘。どのシナリオでも今世紀末までに0.5~1メートル上昇し、極域の氷床の溶け具合などによっては2メートル上昇してしまう可能性も排除できない、としている。さらに、巨大台風などの異常気象と密接な関連がある海水温度についても、広範囲にわたる急速な(上昇)変化が起きている、と指摘した。

このように報告書は、世界で頻発している熱波や豪雨、干ばつといった気象の極端現象は人間の活動が影響していると明快に断定し、詳細な分析結果を示して地球温暖化の進行とともに世界の被害は拡大すると繰り返し警告している。

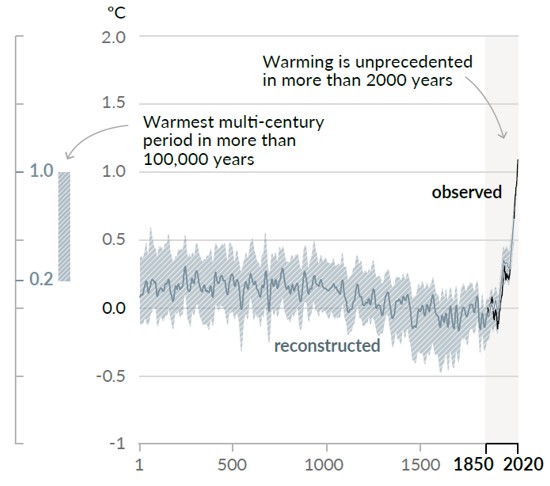

これまで温暖化影響を予測するIPCCの評価報告書は5回出されているが、今回「気候システムの最近の変化規模は、何世紀も何千年もの間、前例のなかったものだ」とするなど「地球の危機」を強く訴え、2013年に公表された前回の報告書で指摘された「対策強化の緊急性」より強く排出削減など対策強化を迫る内容となっている。

「やるべき対策は変わらない」と報告書参加の研究者

「地球の危機」を指摘する具体的な根拠を示されると地球の未来に暗澹(あんたん)たる気持ちになる。しかし報告書は未来に絶望しているわけではない。2050年ごろまでに温室効果ガス排出を実質ゼロ、つまり世界が脱炭素社会になれば気温上昇は一時1.5度を超えても今世紀末には1.5度以下になる可能性も示された。

報告書の執筆者の一人で地球温暖化研究の第一人者である、国立環境研究所・地球システム領域副領域長の江守正多さんは「今回の報告書は(分析のための)科学は精緻で、包括性、透明性、厳密性のどの点でも半端ない内容だ」と評価している。そして「厳しいシナリオ予測も出たが、温暖化防止のためにやるべきことは変わらない」と日本をはじめ各国が温室効果ガス排出削減対策をしっかり進めることの重要性を強調している。

第6次報告書公表の記者会見でIPCCのイ・フェソン議長は「報告書は地球上のあらゆる地域に温暖化の影響が出ていることを示した。温室効果ガスの排出量を早急に、大幅に削減する必要があることは明らかだ」などと述べた。

また米国や英国からの報道によると、グテーレス国連事務総長は「報告書は人類への警鐘だ。しかし、今私たちが力を結集すれば気候変動による破局を回避できる。対応を遅らせたり、言い訳をしたりしている余裕はない」などとする声明を出した。

英国のジョンソン首相は「この先10年が地球の未来を守る上で極めて重要であることは明らかだ」などとコメント。米国のブリンケン国務長官は「報告書は人類により気候は急激に変化し、地球が大きく変わっていることを強く伝えている」などとする声明を出すなど、多くの欧米の指導者や環境団体関係者が、強い排出削減対策が喫緊の重要課題であることを強調している。

世界にそして日本に求められる極めて強い対策

地球温暖化対策の国際枠組みのパリ協定の「1.5度目標」を達成するためには2050年までに世界の温室効果ガス排出量を実質ゼロにしなければならない。30年には10年比で45%削減する必要があるとされる。協定は削減目標を5年ごとに見直し、目標を更新することを求めていて、初回の見直し期限は23年に迫っている。現在の各国目標削減量を足しても今世紀末には3度以上上昇してしまうとの試算がある。このため国連は各国に削減目標の大幅上積みを要求している。そのためには国を問わず、これまでにない強く、大胆な対策を緻密に積み上げるほかに道はない。

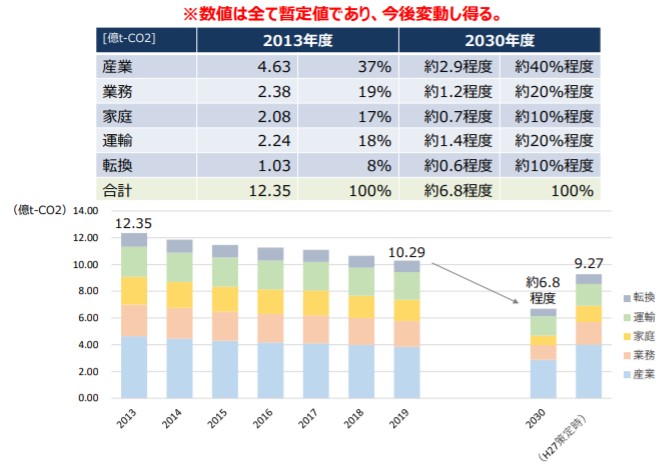

欧州各国は削減目標を相次いで更新している。日本も昨年10月に菅義偉首相が排出量を50年までに実質ゼロにする目標を表明。4月に開かれた「気候変動サミット」では30年度の排出量を13年度比46%削減すると宣言した。これは、脱炭素社会を目指す世界に歩調を合わせた目標だが、残り10年を切る期間内での実現は容易ではない。

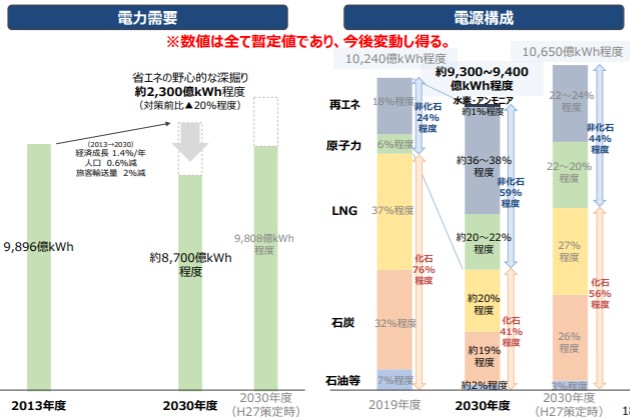

温室効果ガスの大半を占める二酸化炭素(CO2)の排出量は国全体のエネルギー構造に大きく左右される。「30年度の排出量を13年度比46%削減」という高い目標に合わせる形で、国の重要指針である「エネルギー基本計画」の改訂作業が大詰めを迎えている。秋には最終決定する予定で、経済産業省がまとめた最新案は「脱炭素社会実現に向け、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、30年度の新たな電源構成目標で36~38%と現行より14%上積みする」「原子力は現行の20~22%を維持。現在76%ある主力の火力発電は41%に大きく減らす」などとなっている。

化石燃料による火力の電源構成比は現行より大幅に減ったものの欧州各国などと比べると依然高い。原発については新増設をしない一方、電力各社が目指す再稼働は地元の反対が根強く、原発比率の維持はままならない。

検討中のエネルギー基本計画の案について政府のあるエネルギー・環境担当者は「省エネ比率は精一杯高い目標を掲げた。そのため『野心的』ということばを使った」と語る。一方環境団体や環境シンクタンクの評価は手厳しい。自然エネルギー財団の大野輝之常務理事は、科学技術ジャーナリスト会議(JASTJ)主催のオンライン講演会で「再生エネ比率が高まったのはいいが、依然火力依存度は高い。原発比率も維持されているが今後再稼働は難しく実現は難しい。世界で既に試行されている脱炭素政策を早急に導入することで再生エネの比率はもっと高められるはずだ」などと述べている。

社会・経済構造の大転換が必要

政府は、日本の温室効果ガスの排出削減目標と密接に関連があり、エネルギー基本計画とも関係がある地球温暖化対策の新たな計画案もまとめ、詰めの作業を急いでいる。この計画案は、5部門のうち、暮らしに直結する家庭部門はエネルギー由来の二酸化炭素排出量を2030年度に13年度比で66%減らすとかなり踏み込んでいる。

このほか運輸部門は38%、産業部門は37%それぞれ減らすという。計画案では、各部門の対策として家庭用燃料電池の導入や屋根に置く太陽光発電設備の拡大、発光ダイオード(LED)の高効率化、建築物の省エネ対策強化、電気自動車(EV)・燃料電池車の普及拡大などを列挙している。

政府は、この新たな温暖化対策計画案について一般からの意見公募を経た上で閣議決定し、「30年度の温室効果ガス排出量を13年度比46%削減する」新目標とともに国連に提出する方針だ。その時期は10月末からのCOP26までとみられる。

計画案に盛り込まれた施策はいずれも温室効果ガス排出量を削減する目標の裏付けとなるが、期限まで10年を切る中で実現のためには政府が主導し、官民一体となった精力的な取り組みが不可欠だ。

今回の報告書は「地球の危機」を詳細に、説得力をもって世界に訴えている。日本は欧州各国と比べ、再生エネの本格導入が遅れた。高い削減目標を掲げても「社会・経済構造の大転換」が伴わないと目標達成は難しい。電力消費量全体を減らすために一層の省エネも必要で、企業だけでなく、生活者、消費者一人一人の意識改革も改めて求められる。温暖化対策を講じてもその効果がはっきり出るまで20年はかかるとされる。対策強化は「待ったなし」だ。