国立がん研究センターが、全国の32医療施設が参加する全国がんセンター協議会(中釜斉会長)の協力を得て最新のがん生存率をこのほど公表した。2002〜05年にがんと診断された人の10年後の生存率はがん全体で56.3%、08〜10年に診断された人の5年後の生存率は67.9%だった。生存率は1990年代の後半から上昇しており、早期発見技術や治療方法の進歩が大きく貢献している。

厚生労働省が1月に公表した「全国がん登録」によると、2016年にがんと診断された人は約99万5千人で100万人に迫る数字だった。内訳は男性約56万7千人、女性約42万8千人。社会の高齢化とともに国民の2人に1人ががんにかかるとされる時代にあって生存率の上昇は極めて望ましいことだ。だが、生存率は多くの患者の統計結果だ。一つの指標であって一人一人の患者の余命を決めるものではない。余命は最善を尽くす治療と患者自身の闘病の仕方で大きく変わってくる。

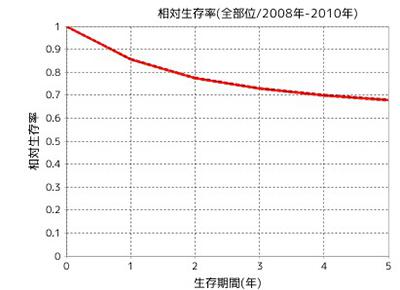

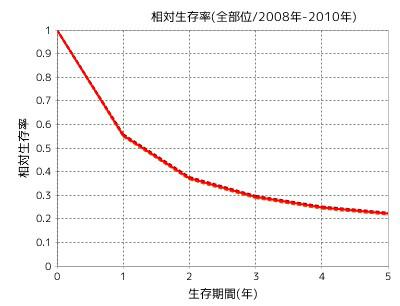

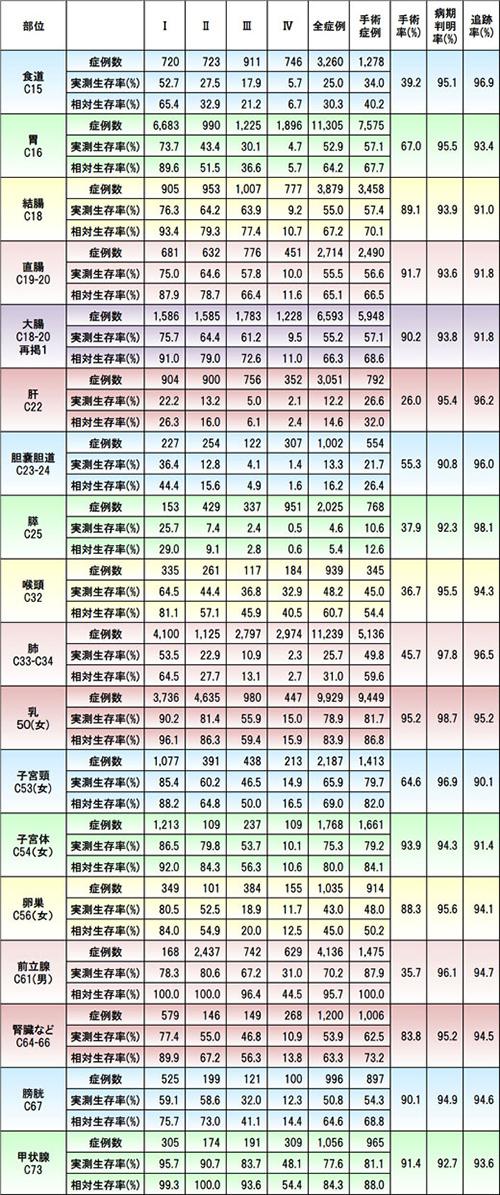

がん生存率とは、がんと診断された患者が一定期間を過ぎた後に生きている割合。国立がん研究センターが公表した「相対生存率」は、がん以外の死因による死亡の影響を除いて算出している。数値が高いほど治療により生命を救えることを示している。がん全体の数値が注目されがちだが、実際にはがんになった部位や進行度ごとの数値が重要な意味を持つ。今回公表された10年生存率を見ると、前立腺がんや、乳がんなどは早期から進行がんまでを含めても80%を超えている一方、膵臓はわずか5%台で依然として目立って低く、こうした「難治がん」の早期発見や治療成績向上が大きな課題であることが浮かび上がる。

「全国がん登録」(2016年)のがん患者の部位別内訳では大腸が最も多かった。約15万8千人で、続いて胃が約13万5千人、肺が約12万5千人、乳房約9万6千人、前立腺約9万人などだった。男女別では男性では胃が最も多く約9万3千人で、次いで前立腺、大腸、肺、肝臓の順。女性は乳房が最多で約9万5千人、次いで大腸、胃、肺と続いている。

こうした患者実態の中で国立がん研究センターが4月9日に公表したデータのうち10年生存率は、2002〜05年に全国20施設でがんと診断されて治療を受けた約7万人のデータを分析した結果だ。全体では56.3%で、昨年公表された数値より0.8ポイント上昇している。部位別では、前立腺(95.7%)、甲状腺(84.3%)、子宮体(80.0%)、乳房(83.9%)などが高かった。一方、胆のう・胆道(16.2%)、肝臓(14.6%)が低く、膵臓(すいぞう)は5.4%と目立って低かった。

進行度別では調査対象の18種類のがんの全てで原発部位から他の部位に転移した「4期」の生存率が顕著に低かった。これまでの生存率公表でも繰り返し指摘されてきたことだが、今回も早期発見、早期治療開始がいかに重要であるかを示している。

5年生存率は2008〜10年に全国32施設でがんと診断された約14万人のデータを分析した結果だ。全体では67.9%で、前立腺は100%だった。続いて乳房(女性・93.9%)、甲状腺(92.8%)、子宮体(85.7%)と高く、これらは進行度を問わずほぼ「治るがん」であることを強く印象付けた。一方5年生存率でも膵臓は9.2%、胆のう・胆道は28.0%で10年生存率同様に厳しい数値が出ている。5年生存率でも早期発見が極めて重要であることを示しており、胃がんを例にみると、進行度「1期」で発見された場合、5年生存率は97.4%だが進行がんとなった「4期」では6.9%と顕著に下がってしまっていた。

難治がん対策が重要

前立腺がんは早期では症状が現れにくいために以前は発見が遅れがちだった。しかし腫瘍マーカーの登場、普及による早期発見、早期治療が一般化して「早く見つければ怖くないがん」の代表格になった。がん治療は、言うまでもなく、がん病巣がまだ小さい早期に見つけ、部位ごとの最善の方法で治療するのが基本だ。

健康診断や人間ドックなどに導入されている内視鏡などの検査法の導入や、外科的措置と抗がん剤投与や放射線治療などを組み合わせた最適治療法の普及などが生存率の向上に大きく貢献しているのは間違いない。今後も発見技術や治療法の進歩によって、多くのがんの生存率が上昇することが期待されている。一方で膵臓や胆のう・胆道などのがんは早期ではエコー検査などでも見つからないケースが多く、こうした難治がんをいかに安価で簡単な方法で見つけるかが、当面のがん医療の大きな課題だ。

昨年のノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑・京都大学特別教授による研究を基に開発され、小野薬品工業が2014年に発売した、免疫チェックポイント阻害剤「オプジーボ」の効果が注目されている。しかしこの新薬も残念ながら万能でない。この新薬は免疫細胞の表面にある「PD1」というタンパク質ががん細胞表面と結合することを妨げることにより、免疫力を高めてがん細胞を攻撃する仕組みだ。最初は皮膚がんの一種の悪性黒色腫が対象だったが、その後、肺や腎臓、胃などのがんに適用が拡大されて末期がん患者にも使われている。しかし現時点では膵臓がんなどの難治がんに対する効果を明確に示すデータはまだ示されていない。

がんは高齢化社会で増え、高齢者の早期発見対策が重要

「全国がん登録」など多くのデータが、がん患者が増えていることを示しているが、「がんが増えている。困った事態だ」と考えるのは早計だ。患者が増えている大きな要因は社会の高齢化によるものだからだ。がん細胞は若い人も含めて誰の体の中でも毎日多数発生しているが、免疫細胞がこれを退治して大きながん組織になることを防いでいる。しかし加齢とともに誰でも免疫力は低下する。またがんは、遺伝子のわずかな異常が長い間に蓄積して細胞が無秩序に増殖してしまう病気なので、長く生きていればそれだけがん発症のリスクは高まることになる。

実際に、国立がん研究センターの別の調査により、がん患者の高齢化が年々進んでいることが明らかになっている。今後一層重要になってくるのは高齢者のがんの早期発見だろう。高齢者は定期的な健康診断の機会が減る傾向になる。その上体調が悪くなっても医療機関に行かないケースも多く見られる。がんになるリスクが増える高齢者ほどがん検診の重要性が増しており、「安価で手軽」な高齢者向けのがん早期発見対策は喫緊の課題と言える。

不治の病から、つきあう病へ、そして治る病へ

全国がんセンター協議会は「全がん協加盟施設の生存率データの更新にあたって」と題したサイトで次のように指摘している。

「医療の進歩はさまざまな病気を克服してきましたが、未だにがんは人の運命を左右する病気とも言われています。確かに、現代では国民の2人に1人ががんにかかる時代、男性では3人に1人、女性では4人に1人ががんでなくなっています。しかし、その一方でがん患者さんの治療成績も着実に向上しています。がんは不治の病から、つきあう病へ、そして治る病へとなりつつあります」

「(今回公表された)生存率は、日本のデータとしては最も新しいものですが、それでも10年以上前にがんにかかった方のデータです。(略)現在は医療の進歩により、この生存率の数字よりさらに治療成績は向上していると考えてください」

中壮年期を過ぎると自分や自分の家族、あるいは知人ががんと診断されることが増える。がんが「普通の病気」になっても、メディアでは、がんの進行度や悪性度といった要素抜きで、例えば「がんからの生還」といったタイトルや見出しが依然目に付く。いくら多くのがんが「早期発見なら治る」と言われてもまだまだ「がんは怖い」というイメージは強い。がんを宣告されて平常心でいられる人は少ないだろう。「その時」に備え、がんときちんと向き合って闘病するためにも、日ごろからがんをめぐるさまざまな状況を自分なりに調べておくことも大切だ。最近ではインターネット検索でかなりのことが分かる。

しかし、がんと診断されて初めてこわごわインターネットで生存率を調べる人も多いだろう。その際、生存率はあくまで一つの指標であることを忘れてはならない。例えば「5年生存率は○%です」と出たとする。これは「あなたが5年後に生きている確率は○%」ということを意味しない。「5年前に診断受け治療した全患者100人を基数とするとそのうち○人が生きていた」ということを示しているに過ぎない。最新の10年生存率でも10年以上前の診療開始時の医療レベルを反映したものだ。

がんの早期発見技術と治療法は一部の難治がんを除いてこの10年間で格段に進歩した。一人一人の患者の余命は、治療を受ける医療施設と担当医師がベストを尽くす治療とがんと闘う患者自身の強い意志で変わってくる。「不治の病からつきあう病へ、そして治る病へとなりつつある」。全国の代表的ながん治療施設で構成される全国がんセンター協議会のメッセージをしっかり受け止めたい。

関連リンク

- 国立がん研究センタープレスリリース「全がん協加盟がん専門診療施設の診断治療症例について 5年生存率、10年生存率データ更新」