がん医療の実態と課題を伝える二つの報告書を国立がん研究センターがまとめ、このほど公表した。一つは2008年にがんと診断された人の5年後の生存率。もう一つは全国各地のがん医療を担う病院を対象に調べたがん患者の登録集計だ。5年後生存率(相対生存率)は65.2%だった。しかし、部位別に見ると膵臓(すいぞう)がんは10%未満という厳しい数字で「難治性がん」の早期発見や新しい治療法開発が急務であることを示した。がん生存率は多くの患者の統計結果であり、一人一人の患者の余命を決めるものではない。がんと闘い、治療を受けながら完治するまでがんと共存する一つの指標とし理解することが大切だ。

がん患者の登録集計では、75歳以上の患者には手術後の抗がん剤投与を省くなど、患者が高齢になると積極的な治療を控える傾向がある実態が初めて明らかになった。高齢の患者の治療の在り方については、病期や病状など一人一人の患者の症例で判断されるべきで、「高齢患者の治療・医療の切捨て」になってはならない。

5年生存率は65%に

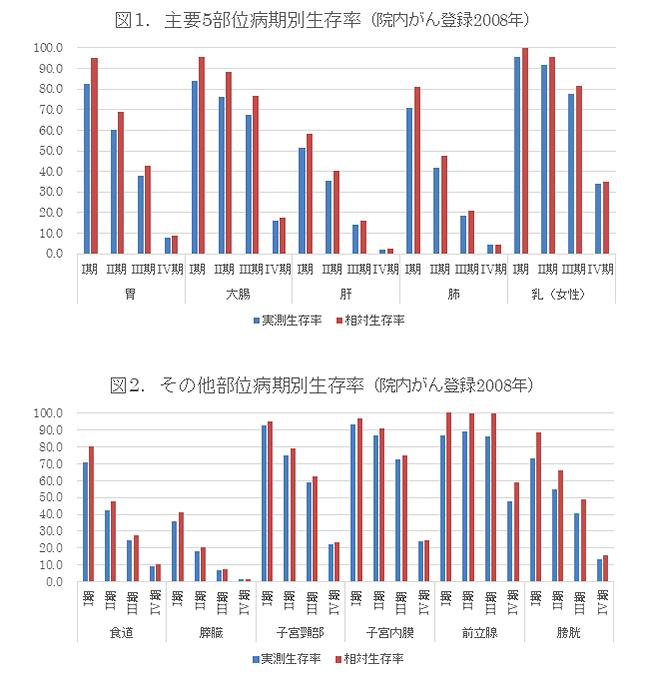

国立がん研究センターは今回5年生存率をまとめるに当たり、「相対生存率」と「実測生存率」を集計、解析した。実測生存率は、診察後の患者の生存割合について、死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率。相対生存率は通常、生存率とされるもので、がん以外の病気や事故による死因の影響を取り除いた生存率だ。実測生存率を一般の日本人全体が5年後に生存している確率で割って算出する(以下の「生存率」は相対生存率の数字)。

国立がん研究センターが8月9日に公表した5年生存率によると、全てのがんをまとめた生存率は65.2%。全国のがん診療連携拠点病院など425の拠点施設のうち、2008年にがん患者を診断した209施設の約21万4,500件のデータを同センターが集計した結果だ。

部位別で生存率が高かったのは、前立腺がんの97.7%、乳がんの92.7%、子宮体がんの82.8%など。胃、大腸、子宮頚部、ぼうこうの各がんはそれぞれ70%台だった。乳がんの患者は、病期(ⅠからⅣまで)別ではⅠ期、Ⅱ期が多く、他の部位と比べて若い人が多かった。また以前は発見が遅れがちだった前立腺がんは97.7%だった。腫瘍マーカーの普及による早期発見、早期治療や治療法の進歩の効果は明らかだ。

逆に目立って低かったのは膵臓がんの9.9%で、次いで肝臓がんが38.5%、肺がんが39,1%だった。膵臓がんについては同センターが昨年1月に公表した10年生存率でも5%程度で、ともに極めて厳しい数字だった。治療も難しく、2年以内の再発率は約70%と言われる難治性がん。現在人間ドックなどで使われている腫瘍マーカーも検出精度は高くない、と指摘されている。

このため、同センターは早期の膵臓がんを検出できる腫瘍マーカー候補を既に開発し、鹿児島県民総合保健センターや鹿児島市立病院、鹿児島大学、横浜市立大学、神戸大学などと共同で大規模な臨床研究を7月から実施している。膵臓や肝臓のがんの新しい治療法研究も盛んに行われており、こうしたさまざまな努力が難治性がん克服にやがて結び付くだろう。

5年生存率の報告書では都道府県別の数字も集計した。全てのがんの生存率は、高低で最大20%以上の差が出た。この点について国立がん研究センターは、データを集計した病院の数には限りがあってデータの精度にばらつきがある可能性があり、これら都道府県別の数字が必ずしもがん医療の実態を表しているとは言えないとしている。

図1,2 部位ごとの病期別5年生存率(図1,2とも国立がん研究センター作成・提供)

高齢者は治療控える傾向が判明

社会の高齢化により、がん患者は増え、がんで亡くなる人の割合も増える。がん細胞は私たちの体の中で毎日発生しているが、免疫細胞がこれを退治して大きながん組織になることを防いでいる。年を取ると一般的には免疫力は低下する傾向にある。またがんは、遺伝子の異常が蓄積して細胞が無秩序に増殖する病気であるため、長く生きていればそれだけがん発症のリスクは高まる。「2人に1人はがんで亡くなる時代になる」と指摘されている。

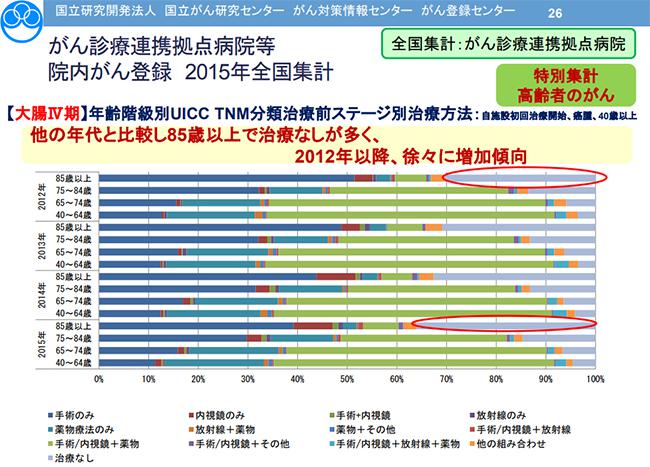

国立がん研究センターは、全国のがん診療連携拠点病院など427の拠点施設で2012〜15年の間に診療を受けた患者を分析した。データは約70万件に及んだ。また今回は高齢者のがん医療の実情について初めて集計した。

患者の分析で、がん患者の高齢化が年々進んでいることが明らかになった。2009年以降平均年齢は徐々に高くなり、15年では68.5歳で75歳以上は全患者の約37%に達した。また、高齢になるほど積極的な治療を控える傾向が示された。例えば、早期(Ⅰ期)の大腸がんでは、「治療なし」は年齢とともにその割合が上がり、75〜84歳は約5%だったが、85歳以上では約18%になった。85歳以上で進行した状態(Ⅳ期)では約36%に達した。胃がんでⅣ期の85歳以上は約56%が「治療なし」だった。大腸や胃のがん以外でも高齢者は部位や病期によって「治療なし」の割合が多かった。

「治療なし」は「全く手を施さなかった」ということではなく、薬の副作用や手術による体の負担を減らすなど、高齢者の体調に合った治療法を選択したとみられる。ただ、こうした判断は通常、現場の医師が家族にも説明した上で治療方針として決める。だが、家族が身内の高齢患者の詳しい病状を正確に分かるのは難しいのが実情だ。高齢の患者に合った医学的にも信頼性が高い治療指針の策定が求められる。

このほか、高齢者、特に85歳以上では、がんが進行してから見つかる人が多かった。報告書はその原因について詳しく触れていないが、高齢者は一般的に定期的な健康診断の機会が減って体調が悪くなっても医療機関に行かないケースが増えていると考えられる。がんになるリスクが増える高齢者ほどがん検診の重要性が増すことを今回の集計は示している。

図3 40歳以上の大腸がんⅣ期患者の治療方法(国立がん研究センター作成・提供)

余命は最善尽くす治療と闘病で大きく変わる

国立がん研究センターは、日本を代表するがんの医療施設であり研究施設でもある。長年にわたってがん医療に伴うさまざまな統計作業も続けてきた。がん登録の全国集計は今回9回目。生存率についてもさまざまな形で集計、解析しており、いずれのデータも信頼度は極めて高い。生存率については部位別、病期別の詳細なデータが公表されている。昨年1月からは10年生存率も公表している。生存率については、その意味を正確に理解して上で捉えることが大切だ。

例えば、「あなたは〇〇がんと診断されましたが、5年生存率は60%です」と言われたとする。これは「あなたが5年後に生きている確率は60%」という意味ではない。「5年前に診断受け治療した全患者100人を基数とするとそのうち60人が生きていた」という過去のデータにすぎない。最新の10年生存率と言っても、10年以上前の診療開始時の医療レベルを反映している。血液のがんと言われる悪性リンパ腫など、多くのがんの治療法は格段に進歩している。このため、今、がんと診断された場合の10年生存率は最新の10年生存率をはるかに上回ると期待できる。一人一人の患者の余命は生存率では決められない。余命は最善を尽くす治療と患者自身の闘病の仕方で大きく変わってくる。

(サイエンスポータル編集長 内城喜貴)

関連リンク