大阪・関西万博(2025年日本国際博覧会)が13日、大阪市此花区(このはなく)の人工島「夢洲(ゆめしま)」で開幕した。10月13日までの半年間、午前9時から午後10時まで様々な国や企業のパビリオンが楽しめる。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、158の国や地域が参加する。日本での万博開催は2005年の愛知万博(愛・地球博)以来20年ぶり。12日の開会式で石破茂首相は「人類共通の課題をいかに克服するか、内外の英知を集め、その道を示していく場」と語った。

東京ドーム33個分の敷地に巨大リング

今回の万博は東京ドーム約33個分のおよそ155ヘクタールの広大な敷地で開かれる。期間中の来場者数の想定は約2820万人で、会場と大阪市中心部は船、地下鉄、バスなどで往来できる。今回の目玉は1周2キロメートルほどの「大屋根リング」で、リングの高さは約12メートル。リングの製作に当たっては、神社や仏閣などの建築に用いられてきた「貫(ぬき)」工法を用いた。貫とは、柱と柱の間に木材を通し、くさびで固定する手法で、耐震性に優れるとされる。リングには「多様でありながら、ひとつ」というメッセージが込められている。

このリングの上はエレベーターやエスカレーターで登ることができ、歩ける。夢洲は大阪湾に突き出すような形で建設されていて、リングの内側に世界各国のパビリオンが収まり、リングの外側には日本館や企業パビリオンが並ぶ。

未来の社会や科学技術を体感する「未来社会ショーケース」のブースは、6つのテーマで構成される。スマートモビリティ、バーチャル、アート、デジタル、グリーン、フューチャーライフで、国内企業パビリオンがメイン。ペロブスカイト太陽電池や自動翻訳システムなど、ここ数年でめざましく発展した、持続可能な社会に寄与する技術が展示される。また、日本科学未来館(東京都江東区)が企業と研究開発した、視覚障害者をナビゲートするスーツケース型ロボット「AIスーツケース」の実証実験を体験できる。

海外パビリオン 旅行気分で外観にも驚き

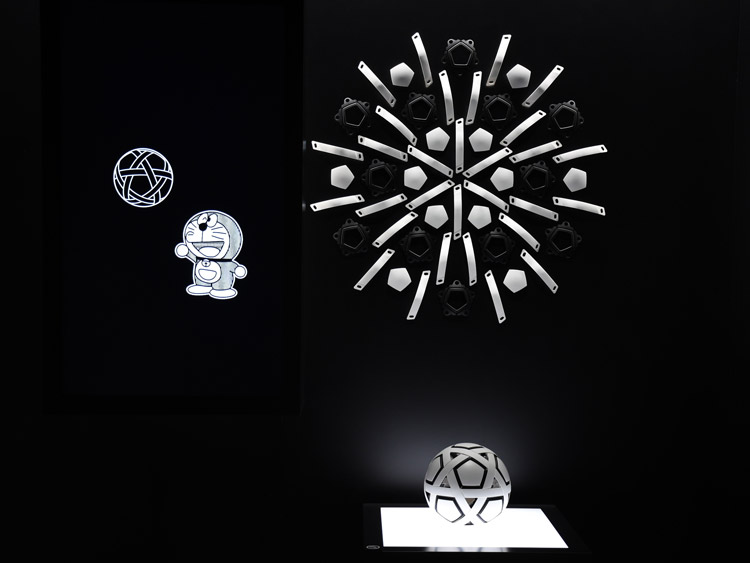

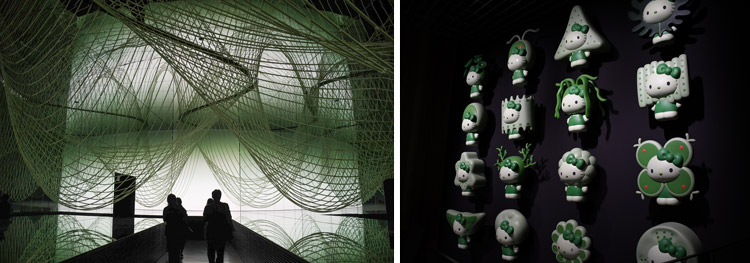

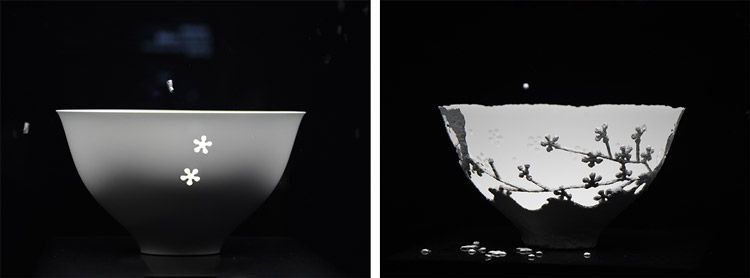

開幕に先立ち、9日にメディア関係者を招き先行公開した。「日本館」はハローキティやドラえもんといった日本発のアニメキャラクターが案内する。ハローキティは藻類に「変身」し、藻類は環境負荷が低く、可能性を秘めた生き物であることを可視化して示す。ドラえもんは風呂敷や神社の建材のようなリサイクル、リユースできる様々な物質を解説。日本が古くからエコな暮らしをしてきたことを提示する。脱プラ社会への一歩として生分解性プラスチックの分解の様子を時系列で並べた展示もある。

海外パビリオンはまるで海外旅行に行った気分になれる。入口で案内するスタッフも、各国の伝統衣装をまとう。ブルガリアは白地に美しい刺しゅうを施したスカート、アラブ首長国連邦は「カンドーラ」という頭から足先まですっぽり隠れるユニフォームといった具合だ。

そして、会場内の展示は科学の知識がなくても、見ているだけで楽しめる作りになっている。例えば、カナダパビリオンは、片手で持てるタブレットを手に、展示室内に置かれた何も書かれていない大小の岩の間を巡る。岩にタブレットをかざすと、カナダの雄大な自然やにぎやかな街並みが浮かぶ。

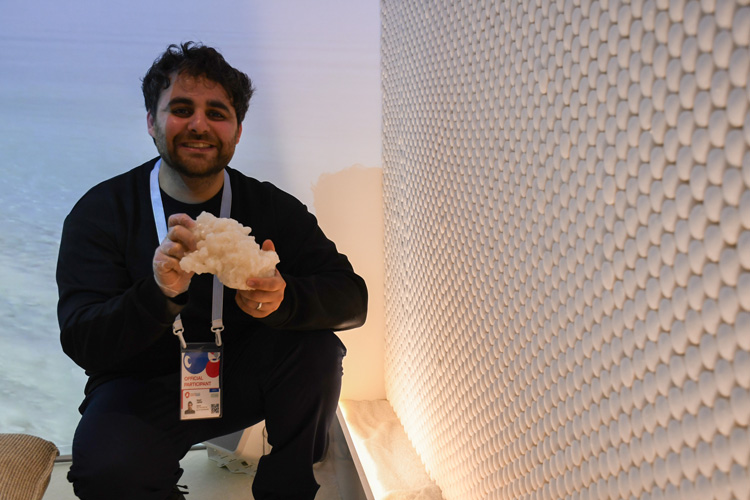

オランダ王国パビリオンでは球体の「オーブ」というデバイスを手に進む。パネルの前の金属にオーブをかざすと、オーブが様々な色で光り、オランダは水の街として浸水被害に見舞われてきたことや、水害対策で水利の仕組みを確立した歴史が学べる。会場各所に隠されたミッフィーを探しながら進んでいく楽しみもある。そして、ヨルダンパビリオンは塩でできた壁に囲まれた小部屋で死海の塩を実際に触ることができ、有料の塩マッサージの施術を受けられる。

オーストリアは音楽の都・ウィーンがある。そのため、外観は楽譜の五線譜がモチーフの、曲線美が美しい建物だ。他方で、科学の国でもあることに気付かされる展示となっている。例えば、有名な作曲家の人数よりもノーベル賞受賞者の方が多いこと、音楽大学が9つしかないのに対し、工科大学の数は17にのぼることなど、初めて知ることも多く、学びがあった。なお、オーストリア共和国パビリオン内の音楽はザルツブルク・モーツァルテウム音楽大学の学生が作曲している。

目の前に異国の景色 最新デバイスが可能にする未来

今回の万博は総じて「実物」を目にするというよりも、「デバイスを用いて、遠く離れた場所の景色を体験できる」という没入体験型のパビリオンが多かった。動画に親和性が高い世代の台頭を示すように、どのパビリオンも映像の美しさにこだわっており、息をのんだ。次の数十年は人工知能(AI)や半導体などの進歩によって、「その場に行かなければ体験できない」という事態は解消されていくのだろう。

筆者は初めての「万博」訪問だった。そのため、行く前は海水で浸食したリングの根元、メタンガスの検知や誤った情報が載った公式ガイドブックなどのニュースを目にして否定的に考えていたが、日が暮れる頃にはすっかりとりこになっていて、「えっ、もう6時!あと2時間で閉まるのか」(この日はメディアデーのため、通常の開場時間より短い)と、焦りを感じるほどだった。

会場は寒暖差が激しく、リングの下は日陰といえども熱中症対策は必須だ。水分補給できるスタンドが準備されているので、水筒や帽子を持っていくと良いだろう。また、批判の大きかった大屋根リングのデッキの一部は木がめくれているところがあったので、車いすの来場者は気をつけて渡る必要があると感じた。会場内は現金が使えないので、クレジットカードやQRコード決済用端末は必須だ。また来ようと余韻をかみしめつつ、Osaka Metro(地下鉄)中央線に乗り込み、会場を後にした。1日が終わり、手元の歩数計を見ると、約12キロメートル歩いていた。

関連リンク