「これは結構です」。打ち合わせの席で、紙パック入りのお茶がさし返された。

「これがね、ウミガメの鼻に突き刺さっている写真を見たら、もう使えないですよ……」

そう話す高田さんの視線の先には、紙パックに付いたプラスチック製のストローが。

つい今しがた、プラスチックと環境問題を話題にしてきたにも関わらず、「プラスチック付き」の飲み物を提供したことが、恥ずかしくなった。同時に、プラスチックによる海洋汚染と生物への影響を研究する打ち合わせ相手、高田秀重さんの徹底した「使わない」スタイルを垣間見ることができた。

プラスチックの使用については、環境汚染と資源循環の両面から「3R」、つまり削減(reduce)、再使用(reuse)、リサイクル(recycle)が推奨されている。高田さんは、まず削減すること、さらには4つ目のRとなる「リフューズ(refuse、断る)」が重要であると訴え、自身が率先してこれに努めているのだ。

国連環境計画は2016年、「2050年には、海を漂うプラスチックごみの重量が、海洋生物の総重量を超える」という衝撃的な試算を発表した。以来、プラスチックによる海洋汚染は、環境問題の代表格と言えるほど注目を集めている。

イギリスではレジ袋に課税を、フランスでは、使い捨てプラスチック容器をゼロにするといった目標を掲げている。さらにルワンダでは、旅行者がレジ袋を国外から持ち込むことすら禁止するなど、世界60ヵ国以上が国を挙げて動き始めた。

対して日本は、G7首脳会議でまとめられた「海洋プラスチック憲章」への署名を拒否するなど、対応に二の足を踏んでいる状況だ。それでも高田さんの元へは、日夜メールに電話にと、この問題に対し、意見やコメントの依頼が殺到しているのだという。

生物への影響、魚は調べたくなかった

自然界に放棄されたプラスチック製品は、紫外線や物理的な力を受けながら劣化し、粉々に砕けて、直径5ミリ以下のマイクロプラスチックとなる。そして、どんなに小さくなろうとも、消滅するわけではなく環境中に残り続ける。特に海洋の汚染が深刻だ。

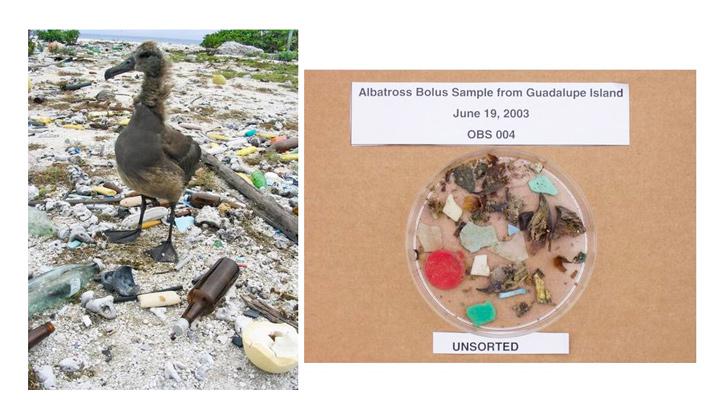

前述のウミガメの話をはじめ、死んだ海鳥の消化管に大量のプラスチック片が詰まっている写真や映像に、見覚えのある方も多いのではないだろうか。

間もなく海洋生物の総重量を超えようとしているこれらのごみやマイクロプラスチックと、生物が接触する機会が増えている。体にまとわりついて自由を奪い、エサと間違え体内に取り込まれていく。想像すれば思い浮かぶ光景だ。

だが、プラスチックが生物に及ぼす影響は、そう言った物理的な問題だけなのだろうか。

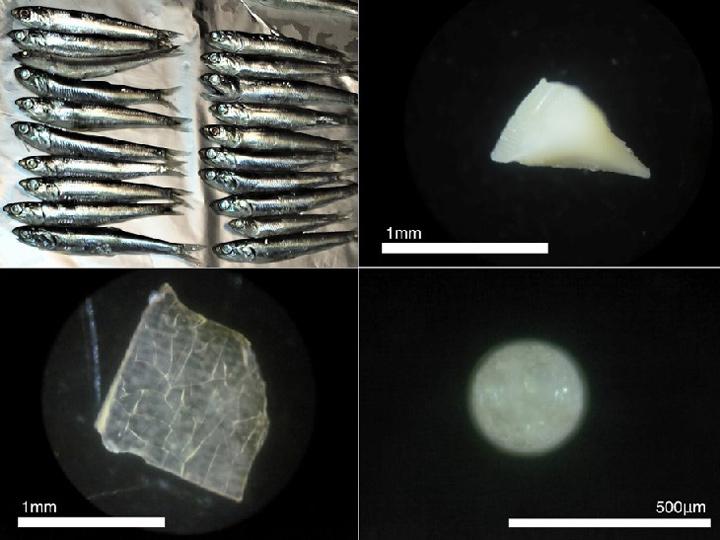

プラスチックには、ノニルフェノールといった環境ホルモンにあたる添加剤が含まれていたり、ポリ塩化ビフェニルやDDTなどの汚染物質を吸着する性質がある。高田さんの研究では、海洋を漂うマイクロプラスチック1グラムには、海水中の10万から100万倍の濃度にあたる、1〜1万ナノグラム(ナノは10億分の1)の汚染物質が含まれることが明らかになった。

高田さんたちは次に、生物に取り込まれたプラスチック片と、そこに含まれる汚染物質の体内移行や作用について調べることにした。

プラスチックとともに海鳥に取り込まれた汚染物質は、胃液の中の油っぽい成分と反応することで溶け出す。その後、腸で吸収され、肝臓や脂肪組織に蓄積されることが分かった。高濃度に蓄積が起こると、肝機能に障害をきたす恐れがある。幸いなことに、自然界ではまだそのような事態は観測されていない。

この研究結果は、2012年に学術論文として発表された。同時に高田さんは、この結果を警告でもあると考えた。

「海鳥に起こったことを知った段階で、何とかしないといけない、人間にも影響が出るかもしれない、と気づいて欲しかったという想いがあります」

すっかり骨と羽だけになった海鳥の死骸に、プラスチック片がぎっしりと詰まっている写真を見ながら、高田さんが言った。

海洋には、目に見えるプラスチックゴミから、微細なマイクロプラスチックまでが漂っている。魚や他の生物ではどうだろうか? その魚を食べる私たちへの影響は憂慮すべきだろうか? 私たちの生活に直結する懸念にたどり着いてしかるべきだ。問題のすそ野は広い。

ところが、社会の関心や危機意識は思うような高まりを見せなかった。海鳥やウミガメが可哀そう……そんな感想が聞かれる程度だ。

「本当は、魚の分析はしたくなかったんです。魚に蓄積したマイクロプラスチック自体は、それごと人が食べても排せつされます。含まれる汚染物質の量も、今のところ健康に影響が生じるレベルではありません。風評被害も懸念されますからね」

高田さんたちは、海鳥での研究結果が思うような警告の役割を果たさなかったことから、人の生活に直結する、魚貝類でも研究を進めることにした。しかし、その想いは複雑だったようだ。

「予防的なセンスは誰もが持っているものだと思うのです」と高田さんが言うように、例えば異物混入の発覚した食品を、私たちは迷わず全部廃棄する。このとき働いているのは、「気持ち悪い」「食べたら危険だ」といった、予防の感覚ではないだろうか。人は異物や人工物に対する潜在的な警戒心を持つ。海鳥に影響するほどのプラスチックごみが海にあるとしたら、魚はどうか、それを食べる人はどうかと、想像できるはずだ。

「海鳥に起きたことは、炭鉱のカナリヤと同じで警告を発しています。そしてその警告はかなり正しい。研究データから、それをより強く感じるようになりました」

高田さんは、歯止めの効かないプラスチックゴミの流出に対し、何かが起こる前に予防する姿勢を強調する。自然は、牙をむく前に何らかの警告を発している。その小さいが明確なメッセージをくみ取る力は、人にも備わっている。そこに訴えていきたいと考えている。

調査と発信 —自らが主張し、伝える意義

高田さんが、何より「削減」を訴えるのは、生物への影響という以外にも根拠がある。

世界中の海岸で、プラスチック製品の原料となるレジンペレットが見つかっている。成形されて製品になる前の粒状の物質なのだが、これがすでに流出しているのだと言う。

さらに、日本から出た大量のプラスチック廃棄物は、資源として東南アジアに輸出されているのだが、日本近海に浮遊するプラスチックごみの由来をたどると、東南アジア地域に行き着く。資源として出て行ったプラスチックがごみとなり、海流に乗って運ばれてくるのだ。プラスチック廃棄物は、理想的な資源循環に乗ることができず、海に流出している。だとすると、元を絶つことが何より大切だ。

高田さんは、これらの事実とそこから導かれた「削減優先」の考えを持って、自ら国内外の専門家会議へ積極的に参加している。これには切実な理由もある。

「積み上げたものが都合よく利用されないように、一歩踏み込んで、社会経済的なことも発信をしていかないといけない。自分で言わなければ、誰も言ってくれないことなのです。専門外の勉強をしなければならない分、本来の研究時間が割かれてしまうのは問題ですが……」

高田さんが苦笑いした。

ほとんどの場合、公害や環境問題は、社会、経済の仕組みと切っても切れない議論となる。

例えば経済性を重視したとき、東南アジアでごみの処理がうまくいっていないなら、性能のいい焼却炉を輸出すれば良い、といった議論になりかねない。だが一度焼却炉を導入すると、そこから抜け出すことは難しくなる。将来にわたる環境保全の立場から、もっと良い方法を、長期を見据えた視点から模索することが先決だ。

研究データの正確性はもとより、それがどのように解釈され、利用されるのかまで、研究する者は目を光らせておかねばならない。導き出したデータは、「削減」が何より重要だと示していることを、自身で主張する必要があるのだ。

高田さんは、環境省の専門家会議にも参加している。プラスチックの利用について、現状のままではいけないという見解は、ここでも一致している。しかしその中で、高田さんの意見は「少数派」だ。主に「リサイクル」の強化を推進する意見が多いのに対し、高田さんはやはり徹底して「削減」を訴えているからだ。

長い目で見ると、いずれもプラスチックの新規投入量を減らすことにつながるだろう。しかし、リサイクルの仕組みを逸脱したごみは、少なからず出続けることになる。その上、リサイクルにかかるコストも膨大だ。ここでも、自ら主張しなければ誰も代わりはいない、という意気込みで臨んでいる。

憧れの研究者に学んだ姿勢

そうした高田さんの姿勢を支えるものに、尊敬する研究者の存在がある。

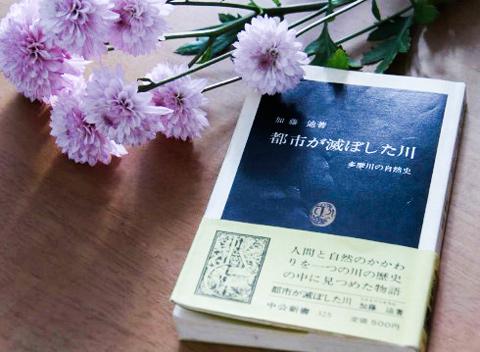

書籍がびっしりと並ぶ研究室の書棚へ足を運び、高田さんが『都市が滅ぼした川』という書籍を紹介してくれた。初版発行は45年前。高田さんは、大学に進学する以前にこの本と出合う。

「この本に出てくる、半谷高久先生に憧れました。半谷先生に師事したいと思い、東京都立大学に進学を決めたんです」

昭和45年、玉川浄水場の給水地区で「カシンベック病」の軽症患者が複数見られるという研究報告が公開された。成長期の子供の骨を侵し、その成長を止める疾患で、日本ではほとんど知られていなかった。さらに、浄水場の原水から原因とみられる有機酸が検出されたことから、玉川浄水場には、一時給水停止の処分が下された。

この時、原水の取水基準と浄水の管理基準を設定するための調査委員を委嘱された一人が半谷氏だった。

約1年の調査期間の後、都は、この有機酸と疾病の因果関係は見い出せなかったとして、浄水技術の高度化で懸念を払拭することを前提に、給水はやむを得ないという結論を出すに至った。給水再開に対し、慎重論を唱える半谷氏の意見は、少数派として結論に盛り込まれることも叶わなかった。そこで氏は、委員辞退願を提出し、一都民の見解として委員会に意見をたたきつけるに至る。

「水俣病やイタイイタイ病の病因物質は、当時の科学技術者の予想の外にあった物質であったことは十分考慮すべきである」

辞退願の一節は、未知なる物質による公害と、技術に対する過信に警鐘を鳴らすものだった。半谷氏の予防を原則とする考えは、まさに高田さんが引き継いだ姿勢でもある。

ところで、高田さんに「頑固な研究者」という印象を持った人もいるのではないかと思う。

初めてお会いする以前、高田さんからの連絡メールの文面には、「怒り」にも似たものを感じることがあった。多忙にも関わらず、削減を第一に考える理由がびっしりと書かれたメールを読みながら、お目にかかることに緊張を覚えた思い出がある。

ところが目の前にした高田さんは、とても柔和で、「おっしゃる通りですね……なるほど……」と相づちを打って聞き手に回ってくれる。いつの間にかこちらが、プラスチック問題に対する意見やアイデアを、饒舌(じょうぜつ)になって話してしまう。そんな雰囲気をつくられる方だった。

プラスチックを始めとする環境問題に対応するためには、生活者一人一人が意識を変える必要がある。その意識の変化が、企業や行政を動かす。ボトムアップの対応を目指し、市民との対話や調査活動も行う、高田さんらしい姿勢が表れているように思う。そして、スマートに「削減」の手本を見せてくれたりもする。

研究室に行くといつも、高田さん自ら紅茶をご馳走してくれるのだが、この紅茶にも面白いエピソードがあった。

主催した学会の席で、ペットボトルやストロー付きの飲料の提供を避けるため、何時間もかけて研究室生とともに、「お茶沸かし」に奔走したのだという。

研究データが示す答えに、自らの生活スタイルも合わせていくことは容易なことではない。それを当たり前にやってのける姿に舌を巻いた。しかし、それすら楽しんでいるように見える。それが高田さんだ。

「研究データの発信が終わったら、なるべく早く研究室に戻ります。自分で機械を動かしているときは楽しいですね。8月末に2日間、取材も一切入れない日を取って、自分で実験を進めました。そのときは嬉しかったですね……。今日も嬉しかったんですよ」

取材も終わりかけた雑談の中、高田さんが満面の笑みで話してくれた。

そう言えばこの日、テーブルの上にはリュックサックとアウトドアジャケットが広がり、研究室全体がどことなく活気づいていた。聞くと、横浜市の下水処理施設へサンプリング調査に出かけていたのだという。急に調査の受入れが決まり、駆けつけていった様子だ。「現場百遍」をモットーとする高田さんらしい。

その日の最後に、高田さんの様子を写真に収めた。

「何だかお酒を飲んだ後みたいだな……」というのが高田さんの感想だったが、その表情には、心地よい疲れと充足感が表れているように思えた。

(ノンフィクションライター 西岡真由美)

高田秀重 氏のプロフィール

東京農工大学農学研究院環境資源科学科教授。1986年、東京都立大学大学院理学研究科博士過程中退後、東京農工大学農学部環境保護学科助手、同助教授を経て2007年より現職。

環境中における微量有機化学物質の分布と輸送過程をテーマに、河川、沿岸域、大気、湖沼など、地球表層全般を対象に、国内外をフィールドとした研究を続けている。2005年からは、International Pellet Watchを主宰し、海岸で拾ったマイクロプラスチックを世界各地から集め、分析結果をホームページで公開するなど、市民を巻き込んだ活動にも力を注いでいる。

関連リンク