安全へのスタンス

JR東日本の宮下です。日ごろからご愛顧をいただきまして大変ありがとうございます。

新幹線の地震の話はかなり広範囲になるので、本日は「安全対策」「事故防止」の視点でまとめました。まず、当社の安全に対するスタンスをお話ししたいと思います。

1988年(昭和63年)に「東中野事故」(注)がありました。お客様1名と運転士が1名亡くなった、民営化(87年)直後の事故です。この事故で当社は「安全を最重要課題にしよう」と心に決めた、ある意味で、われわれの“安全の原点”となる事故です。

それ以降は、例えば、当社が進めている長期経営構想『グループ経営ビジョン2020-挑む-』(2008年3月策定)の中でもまず一番に安全の追求を置き、さらに『ゆるがぬ決意-「究極の安全」をめざして-』を定めて、今、取り組んでいるところです。

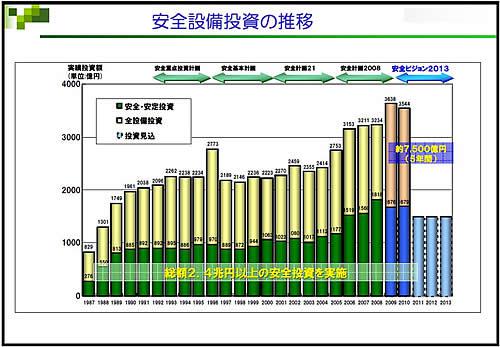

それに加えて、安全については5カ年計画方式でやろうと、「東中野事故」の翌年度から『安全重点設備投資計画』『安全基本計画』『安全計画21』『安全計画2008』を進めて、現在、5期目となる『安全ビジョン2013』に2009(平成21)年度から取り組んでいます。

「安全」には、もちろん気合だけではなく、お金もかけています。当社の民営化以降の設備投資額の推移をみると、安全にかかわる投資は全体(最近では年間約3,500億円)の4割ぐらい。最近では年額1,500億円を超えるぐらいの額をかけています。

どんなことをやっているのか。まずは「列車衝突脱線防止」です。これは「ATS-P」という、速度パターン(PはパターンのP)で速度制御するタイプのATS(自動列車停止装置:Automatic Train Stop)を首都圏に張り巡らせています。踏切事故防止対策としては障害物検知装置の設置や視認性を向上させた遮断機の設置などに取り組み、運行管理ではコンピューターでコントロールする列車運行管理システムに形を変えてきました。ホームでの安全のためには、転落検知マットや非常停止ボタンなど、さまざまなデバイスを設置し、また防災対策として新幹線や在来線の高架橋の耐震補強、路線の降雨防災強化工事などに取り組んできました。

その結果、「鉄道運転事故」として、事業者が国土交通省に報告しなければならない事故の件数は、民営化した87年には378件ありましたが、この約20年間で漸減して昨年度は144件になりました。例えば、「踏切障害事故」については、踏切に進入した自動車を検知して、接近する列車を赤信号で止める「障害物検知装置」の設置が進んだことから、大きく減ってきました。最も避けるべき列車事故(脱線や衝突、火災の事故)は、発生は少ないものの、まだゼロにはなっていません。なかなか減らないのが「鉄道人身傷害事故」といって、駅や踏切などで人が列車にぶつかりけがをしたり亡くなったりする事故です。現在、山手線の駅にホームドアをつける工事を進めていますが、それもこの対策の一つです。こうしたさまざまな形で事故防止に努め、事故ゼロを目指して取り組んでいるところです。※図(2)

『安全ビジョン2013』の2本柱

『安全ビジョン2013』には「新たな視点」として2つの柱を立てています。1つは「安全に関する人材育成・体制の充実」です。いわゆる“団塊の世代”が大量退職期を過ぎようとする中、ベテランから若手にどのように技術をつないでいくかが問題です。安全についても同じで、そのためにしっかりやっていこうということで「安全文化の創造」「安全マネジメント体制の再構築」を対策に掲げました。

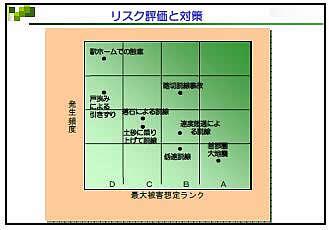

2番目は「想定されうるリスク評価による事故の未然防止」です。これはJR西日本の福知山線事故において「予見性」について議論されていますが、鉄道事業者として資金と人的能力に限りがある中で、先ほどお話した多種多様な事故に対して、どのように対応してゆくのか、という考え方は非常に重要となります。私どもとしては独自の方法で想定されるリスクを評価し、優先順位をしっかりつけたうえで、事故を未然に防止していこうという方針です。

“Better late than never”

「安全文化の創造」として、ビジョンの中で取り組んでいる一つの目玉があります。オーストラリアのカンタス航空の“Better late than never”という格言があります。“late”は空港に遅れて着くこと、“never”は墜落して着かないことです。「無理に飛行して着かないよりは、たとえ遅れてもゴメンナサイですめば、着いたほうがましだ」という、安全の世界では結構有名な言葉です。

鉄道にも、航空と同じ輸送会社として、全く同じ価値観があります。私どもは「危ないと思ったら列車を止める!」をグループ全体の行動規範として、ビジョンの中に掲げています。従事員は、列車の遅れを気にするあまり「安全のためにこれをやると列車が遅れるぞ」と、ジレンマに陥る場合があります。無理して運行を続けて大事故につながる恐れもあるので、無理したときにお客様の命、社員の命にかかわるのであれば、もうそこは「列車を止めろ」「止めていいよ」と宣言しているのです。

例えば、遅れている列車が駅に着きました。車掌がドアを閉めました。ところが、お客様の傘が50センチほどドアから出ています。ドアにもセンサーがついていますが、センサーをクリアしてしまう場合もあります。それを見た車掌は「非常ブレーキを引くと、さらに列車が遅れてしまう。引かないと、ホームの他のお客様にけがをさせてしまうかもしれない」とジレンマに陥ります。しかし、その時は「ちゅうちょなく非常ブレーキを引け」と指導しています。「JRはよく止まる」とお叱りを受ける場合がありますが、逆に言いますと、こういうことをしっかりやって、命を守ることを大事にしている場合もございます。朝、夕の通勤電車などが「停止無線を受けました」と、しばらく止まる場合があります。危険を周りの電車に知らせる防護無線によるものなので、そういう場合も「こういうことなのか」と、ご容赦いただければと思います。

リスク評価と対策

鉄道にはさまざまな事故があります。赤信号なのに間違って進行し、ぶつかってしまった例や突風で電車が脱線してしまったJR羽越線の事故(2005年12月25日)、車両火災でディーゼルカーが燃えてしまった事故、信号工事中に間違った線路に電車を引き入れて脱線した事故、さらに新潟県中越地震(2004年10月23日、M6.8、震源の深さ13キロの直下型地震)による上越新幹線の脱線事故などです。

数多(あまた)ある事故の類いから、どのように優先順位をつけて対策を講じていくのかを議論し、図のようなリスク評価、ポートフォリオをつくりました。縦軸が発生頻度で、横軸が被害想定のランクです。例えば、駅ホームでの触車というのは、被害想定ランクとしては一番低いDですが、発生頻度は高い。「首都圏大地震」は、発生の頻度は50年に1回あるかないかくらいの低さですが、もし起きたらば被害の桁数が非常に大きいので、被害想定ランクは最大のAです。ランクAからDの間にも、踏切脱線事故や福知山線のような速度超過の事故などがあり、さまざまな事故のデータを基に評価して、図の右上から対角の左下に向けて優先順位をつけました。つまり安全対策としては、首都圏大地震と同じように踏切脱線事故についても、駅ホームの触車についても同様に取り組むことを決め、始めています。

(注) 1988年(昭和63年)12月5日午前9時37分ごろ、JR中央緩行線・東中野駅構内で、下り本線に停車していた西船橋発中野行の電車(10両編成)に、千葉発中野行の電車(10両編成)が追突。2電車の乗客約 340人のうち、追突した電車の運転士と乗客の2人が死亡、116人が負傷した。

(みやした なおと)

宮下直人(みやした なおと) 氏のプロフィール

東京都生まれ、東京都立西高校卒。1977年東京大学工学部卒、79年日本国有鉄道入社、96年東日本旅客鉄道(株)新潟支社運輸部長、2006年鉄道事業本部運輸車両部担当部長、08年執行役員鉄道事業本部安全対策部長、10年から現職。