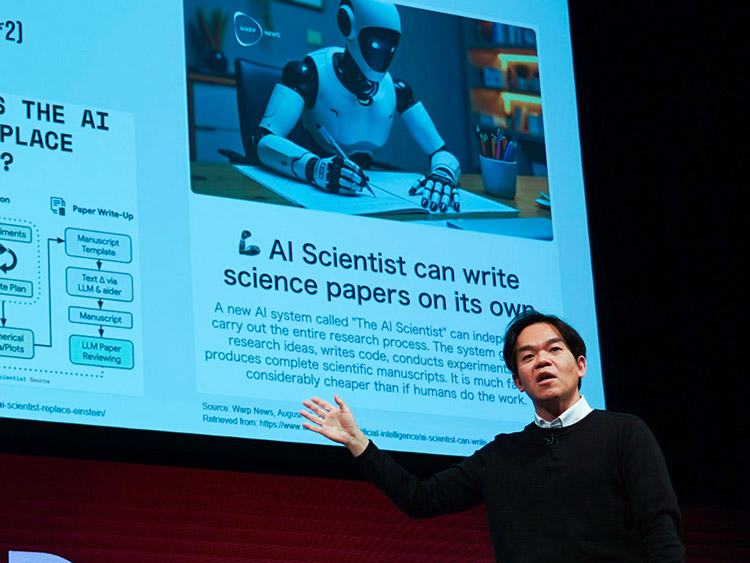

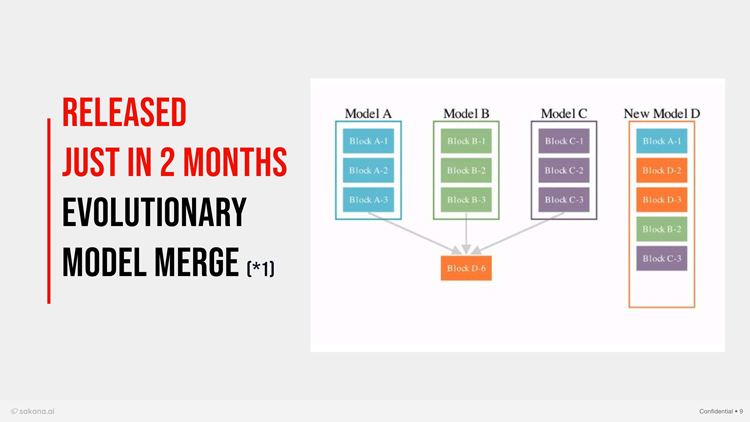

2023年に東京で始動したAIスタートアップのSakana AI(サカナAI、東京都港区)。同社が、日本で創業された企業として最速でユニコーン企業(企業価値10億ドル超の未上場企業)となったことは周知の事実だ。オープンソースのAIモデルを進化的な手法で組み合わせる「進化的モデルマージ」や、機械学習分野の研究をアイデア出しから論文執筆に至るまで自動化した「AIサイエンティスト」など、これまでの常識を覆す成果を世に放つ。

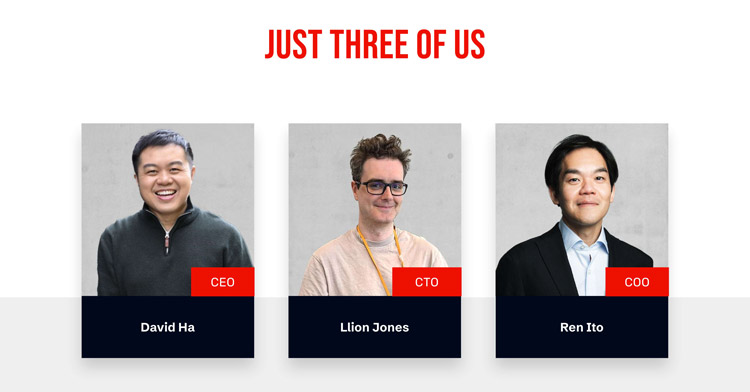

異色のスタートアップを創業したのは、金融業界から転身して世界的AI研究者になったデイビッド・ハ最高経営責任者(CEO)、元・米グーグルで大規模言語モデル(LLM)の礎となる論文の8人の著者の一人であるライオン・ジョーンズ最高技術責任者(CTO)、そして、外務省から転じてスタートアップの執行役員を歴任してきた伊藤錬最高執行責任者(COO)の3人だ。

どうすれば同社に続くことができるのか。連日メディア取材や基調講演を手掛ける伊藤氏に、AI開発に向けた人材確保の道を東京につくるためのヒントを単刀直入に伺った。

「海外と日本」ではなく、「米西海岸とその他」

―サカナAIは設立からわずか数か月で、進化的モデルマージなど極めてインパクトの大きな成果を出しています。海外出身の研究者が主力を担ったようですが、どうすれば超一流の研究者に日本に来てもらえるのでしょうか。

創業した当初、海外の投資家からは「日本で人が集まるのか?」とよく心配されました。しかし実際には、海外の優秀な研究者に来日してもらえています。まだ日本はテクノロジーの国だというイメージが残っているのと、「良いものを作れば使ってくれる国だ」という感覚があるのではないかと思います。

AIの研究で米国が最先端を走る中、日本でどうすれば良いのか、というのは毎日考えています。おそらく大事なのは、「海外と日本」で考えるのではなく、「米西海岸とその他」で考えること。シリコンバレーに圧倒的に人材が集まっている中で、それ以外の場所でやりたい研究者が一定数います。世界を見れば、グーグルディープマインドが拠点を置く英ロンドン、ミストラル(Mistral)などのAI企業が集積し始めている仏パリ、コーヒア(Cohere)を擁する加トロントなどが、シリコンバレー以外の選択肢になってきました。

ケイパビリティとユースケースが鍵に

東京が、その一つになれるかどうか。よく言われる「街の魅力」や「住みやすさ」だけではなく、重要なのは「働きたいと思える、面白そうなAI企業があるか」に尽きます。そこでは、日本の言語や課題に特化した開発よりも、日本以外に展開できる、そして他のAI企業とは違う面白い課題を示すことが重要です。「たまたま日本にあるだけで、世界レベルの技術を持った企業」を作ることが本丸だし、それはできると思っています。

日本にも優秀なAI研究者がいますし、サカナAIでも獲得できていますが、その層はまだ底上げの余地があります。安全保障などの観点から「国産AI」を作らなくてはという話によくなりますが、一番大事なのはAIのケイパビリティ(開発の能力)をもつことです。日本でケイパビリティを構築するには、日本でやろうという世界レベルの企業が出てくること。そして「人」も重要な呼び水になります。CTOのライオン・ジョーンズが日本にいるから、第2、第3のライオン・ジョーンズがやってくる。そうした連鎖を作っていくことだと思います。

政策に期待するのは、とにかくユースケース(応用事例)をつくることです。諸外国の政府の支援パッケージを見ても、補助金や各種のイベント、税制などよりも、政府が自らAIを導入することの有効性が示されています。例えば、ビザの審査にAIを活用しているオランダなどが良い例でしょう。AIの発展に貢献するし、なにより、行政のなかでAIが使えるという実感が持てることで、社会全体のリテラシーが向上する。このことがAIを使う社会につながり、結果的に効果が高いと思います。

潮流と違うが、違いすぎない「ビジョン」を立てる

―サカナAIがこれほど早く大きな成果を出してきた背景には、一流の研究者がいるだけでなく、マネジメント面に秘訣があるのではないでしょうか。

もちろんプロジェクトマネジメントは行っていますが、重要なのは「ビジョン・マネジメント」です。ビジョン・マネジメントとは、今のトレンドをつかんで、「ちょっと違うけれど、あまりに違いすぎない(different but not too different)」方向性を示すこと。

例えば、今年の中ごろからは、AIモデルにデータや計算資源を投入すれば性能が良くなる傾向が鈍り始め、モデル同士を対話させて「リーズ二ング(論理的推論)」能力を高める方向性がトレンドになりました。また2025年はいよいよ、個々の基盤モデルをAIで統御する「エージェント」の時代になるといわれています。

私たちは、当初からAIモデルが大きいほど良い(the bigger, the better)という傾向に疑問を持ち、「エージェント」や「リーズ二ング」の研究を誰よりも早く始めてきました。ただし、それは「3年」ではなく「半年」早くという感覚です。みんながやっていることを捉えたうえで、それとは違うことを少し早く始めるのです。

共同創業者3人でバランスよく役割分担

当然、一つのやり方がうまくいく保証はないので、ポートフォリオで考えます。サカナAIでは我々3人の共同創業者で「どんな分野が次にくるだろうか」を日々考えています。そしてそこから考えたビジョンを実現できそうな人材を海外から連れてくる。10個伸びそうな分野があると思ったら、10個の分野の専門家を1人ずつ連れてきてやってもらう。そのなかで一つ当たればよいという発想です。

―ビジョンを作る力や、求心力のあるリーダーが必要ということですね。

米オープンAIなどとは違う「変なビジョン」、しかし同時に「変すぎない」ビジョンを打ち出して、興味を持ってもらうことです。そして「サカナAIのビジョンは当たる」という成功事例を見せることが求心力につながるのだと思います。

なお、AIモデルのまったく新しい作り方といった「開発のビジョン」と、世の中の課題をどう解決するかという「ユースケースのビジョン」は異なります。両者を無理やりくっつけようとするのは、よくある誤りです。良いユースケースを見いださなければAI業界全体への失望が広がってしまいます。その意味で、ユースケースは極めて重要な一方、ユースケースだけを見ていてはノーベル賞級の研究開発の芽を摘むことになりかねません。共同創業者3人で役割分担し、そのバランスを取りながらやっています。

オープンソースは極めて重要

―12月から、東京都が設置した「AI戦略会議」の7人の委員の一人に就任されました。

私も外務省出身ですし、やはり「もう一度、日本をテクノロジーの国と呼ばせたい」という思いがあります。まだ、海外の人には、日本と言えばウォークマンがあり、ファミコンがあり、テクノロジーが進んでいる国だというイメージが残っています。だからこそ「テクノロジーの夢をもう一度」と思うわけです。

また、サカナAIはオープンソースの会社です。オープンソースというのは、ギブアンドテイクの世界。進化的モデルマージやAIサイエンティストも、すべて他人の作ったものを使っています。だから我々は、作ったものをすぐに公開して「ギブ」することに余念がありません。「彼らに使わせると良いことがあるぞ」とコミュニティに思ってもらえることが極めて重要だからです。

それと同じで、東京という街も、我々の置かれた外部環境でありエコシステム(生態系)です。AI戦略会議などの機会を通じて、そのエコシステムに貢献していければと考えています。

関連リンク

- サカナAI「AIサイエンティスト:AIが自ら研究する時代へ」

- サカナAI「進化的モデルマージによる視覚言語モデルの新たな能力の獲得 複数の画像を扱える日本語視覚言語モデルを公開」

- 東京都「AI戦略会議の開催について」※アーカイブ動画へのリンクあり