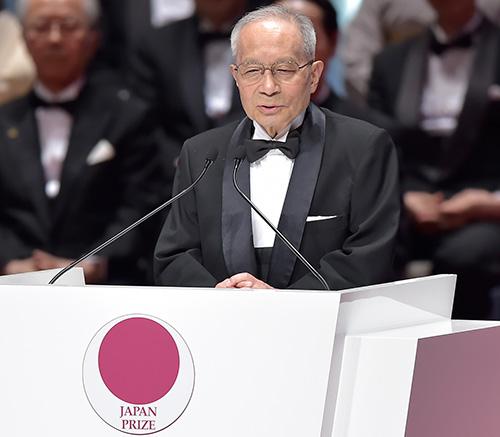

9月中旬に関東、東北地方を中心に襲った豪雨被害で、流出されそうな家屋の屋根などからヘリコプターで救助される被災者のテレビ映像に見入った人も多かったに違いない。大きな河川の堤防が決壊するという事態を日ごろ全く想像もしなかった人もいたのではないだろうか。河川工学者として現場を観察することの重要性を指摘し、かつ長年、実践し続けてこられた高橋裕(たかはし ゆたか)東京大学名誉教授(今年の日本国際賞受賞者)に、多くの日本人が忘れていることは何か、日本の技術者教育のあるべき姿などについて、聞いた。

―台風18号の影響による「平成27年9月関東・東北豪雨」水害で日本中が驚いている観がします。行政、河川技術者、一般の人たちにとっての教訓を端的に言っていただくとどういうことになるでしょうか。

まあ、古い言葉になりますが、「備えあれば憂いなし」ということでしょうか。備えが十分でなかったということです。水害にあった方たちは皆、近くの堤防が切れるなどとは思いもしなかったのではないでしょうか。河川技術に関わる人たちには、常に注意を呼びかける必要があるのです。「堤防は決壊することがある」ことを。

明治以来、日本には、目に見える構造物ないしは施設を造ることが、技術の目標であるかのような思い込みが社会に根付いてしまっているようです。治水事業も堤防やダムを築くことが目標であるかのように。しかし、堤防やダムは治水の手段であって目的ではありません。結果として、一般の人たちに堤防は絶対決壊しないものだ、と思い込ませてしまったのではないか。

(防災科学技術研究所提供)

こうしたハード優先から、ソフトも重視する治水の重要性を今回の水害はあらためて示したといえます。どんな川でも何十年かに一度は必ず大洪水があります。堤防も一定の条件の下に計画され造られているのであって、絶対安全ということはありません。自治体はじめ治水に関係ある府省の治水担当者は、氾濫した場合の区域の危険性を積極的に明示し、土地利用規制を強めるといったソフト面の対応が重要です。治水施設だけでできることの限界を知り、地域住民や河川技術者以外の専門家たちも、治水計画に何らかの形で参加させることを考えるべきです。

「水を治めるものは、国を治める」という中国の古代からの教訓も、治水とは、ハードな構造物のみによってではなく、ソフトな土地利用政策や住民との連帯のあり方にかかっているということです。例えば、武田信玄は、信玄堤と呼ばれる立派な治水事業を成し遂げています。甲府盆地を水害から守るため、釜無川、塩川、御勅使(みだい)川という3つの川の合流地点下流に築いた堤防です。信玄はこの堤の上流側の場所に神社をつくり、毎年、例祭を行いました。例祭当日やリハーサル時に堤の上を参道とし、みこしが練り歩くことにより大勢の人々の体重で堤の土が踏み固められ、さらに氏子たちが進んで堤の維持管理を担うことを見越した信玄の知恵です。治水の大家は古今東西ソフトとハードを組み合わせるのがうまいことを示すよい例でしょう。

日本は災害が多い国です。都市計画で新たな開発をする際も、それによってどのような新しい災害が起きるかを予測する必要があります。土地の利用の仕方が変われば災害の様相は一変します。戦後の都市計画で至る所で水田が住宅地になりました。「洪水はいつかは起きるもの。起きたらどのような範囲が浸水するか」を昔の治水専門家は考えていました。

―確かにある年代以上の人であれば、台風のシーズンになると大きな水害が起きるのは当たり前だったという記憶はあるでしょう。一方、ほとんど知らない若い人が増えているのも現実でしょう。

私は1947年に大学に入りましたが、そのころから20代、30代にかけて毎年のように大水害が起きていました。1947年のカスリーン台風では、9月16日に利根川の堤防が切れ、その5日後に東京湾に流入するまで江戸川沿いの東京東部を水没させました。利根川は、昔は東京湾に流入していたのですが、江戸時代初期に現在のように千葉県銚子方向に流路を舟運の便その他の理由で人工的に変えられました。これは自然の地形に逆らった流路の変更でしたから、以来、大洪水で利根川が決壊するときは、いつも埼玉県の栗橋付近です。その付近の下流側がかつて人工的に川の向きが変えられた場所だからです。

カスリーン台風の時も、同じように栗橋のやや上流で堤防が切れました。水は昔の流路を懐かしがるかのように自然の地形に沿い東京に向けて流れ出したのです。現在は、栗橋付近は、堤防の幅を広く取ったスーパー堤防が造られています。なんとしても東京方面を守らなければ、という考え方からです。

今回、堤防が切れ、広範囲の浸水を招いた鬼怒川は利根川の支流です。流入する場所は、栗橋の下流34キロメートルです。栗橋と鬼怒川・利根川の合流地点の間には菅生遊水池、鬼怒川・利根川の合流地点とさらに下流の取手間には、稲井戸遊水池と田中遊水池があり、利根川の流量が増えたときにはそれらが利根川の流量を調節する役割を果たしています。利根川の水位が上がると、わざと高さを低くして造られている越流堤から堤を越えて遊水池に流れ込むようになっています。当然、堤は越流があっても壊れないよう特別、頑丈に造られています。今回は、利根川に合流する前の地点で鬼怒川の堤防が切れたのです。

―カスリーン台風の6年後ですね。九州の筑後川、白川の大水害は。先生はすぐ筑後川の水害調査に当たられ、さらに筑後川水害後に計画された上流のダム建設に対する反対運動にも河川の専門家として関わることになったということですが。

1953年のこの水害も死者・行方不明者が1,000人を超す大災害となりました。当時東京大学第二工学部の大学院生でしたが、すぐ筑後川の現場に行き、調査しました。私にとっては20代、30代の河川調査の基本は筑後川にあります。なぜ、大学院生がこのような調査ができたかというと、私の指導教官が河川工学者として著名な安藝皎一(あき こういち)先生だったからです。安藝先生は内務省の河川技術官僚として富士川や鬼怒川の河川管理に携わりその現場経験を基に博士論文も書いたという研究者です。GHQ(連合国軍総司令部)の後押しでつくられた資源調査会というユニークな政府機関の事務局長が本職で、東大教授は併任でした。資源調査会の職員に第二工学部出身者を呼び、私も大学院生でありながら、資源調査会の専門委員でもあったのです。筑後川以外の主な水害もほとんど現地調査をしていますが、調査の旅費は資源調査会に出していただきました。

筑後川では、「蜂の巣城」と呼ばれた反対運動拠点の主として有名になった室原知幸(むろはら ともゆき)氏(故人)と知り合いになります。大水害の4年後、1957年建設省(現 国土交通省)が、対策として二つの多目的ダムを造る計画を立てました。ダム建設ブームの走りのころです。このうちの下筌(しもうけ)ダム計画に猛烈に反対したのが、杉林の地主である室原氏でした。相当変わった人物で、ダム計画サイトの右岸に建てたのが「蜂の巣城」です。電気、水道を引いて現地住民と籠城し、ついに機動隊導入ということになりました。城の上からし尿をばらまく、あるいは牛を連れてきて機動隊にぶつけるといったユニークな反対運動を展開しました。

同時に東京地裁へ「事業認定無効確認」を求めて、裁判闘争も行うという戦術を展開したのです。下筌ダム建設は公共事業に値しないとの主張をかかげ、工事の執行停止を求めました。私は室原氏からの推薦で鑑定人となり、「筑後川の洪水流量の算定」などを行うことになったわけです。当時、蜂の巣城内の居室を訪ねると私が書いた論文や論説、河川法をはじめとする民法、刑法などの解説、判例集などが書棚にぎっしり詰まっていたのに驚いたことを覚えています。

ということで、安藝先生に勧められるまま、20代、30代に日本の主な水害のほとんどを調査しました。下筌ダム訴訟で原告側鑑定人の大半は、私以外も資源調査会治山治水部会の専門委員でしたから、資源調査会と折り合いが悪かった建設省河川局との関係は、さらに悪化したのです。70年に室原氏が亡くなった後、遺族と九州地方建設局で和解が成立、72年にアーチダムが完成しました。私の筑後川との付き合いはその後も続いています。水源地猪牟田ダムに関して大分県九重町長から頼まれ、アセスメント調査や、地域の街づくり基本構想、基本計画調査のまとめ役を務めたりもしました。

―カスリーン台風による東京、埼玉の大水害、筑後川・白川の水害とともに、伊勢湾台風による水害も大きな被害が出ましたね。

1959年の伊勢湾台風は名古屋市をはじめとする伊勢湾周辺に死者・行方不明者5,101人という戦後最大の水害を発生させました。当時、もし10年前だったら犠牲者も被害額も半分以下だったろうと指摘したのですが、信じてもらえませんでした。災害直前の数年間あるいは十余年間の土地開発が災害の様相を大きく変えてしまうことを、この災害が明白に示していると見たから、そう指摘したのですが。

当時、名古屋市南部の海抜ゼロメートル地域は、東京のゼロメートル区域よりも広かったのです。干拓が始まったのは16世紀からですが、明治後期の築港のため埋め立てがさらに進みました。伊勢湾台風による大水害が起きる前の10年くらいの間に一挙に農地から工場用地となり、多数の住宅建設に加え、地下水の過剰なくみ上げによって地盤沈下が進行したのです。

また、木材需要の急増で輸入された大量のラワン材が、防災への十分な配慮もない貯木場に置かれ、河川運河の一部も貯木場として使用されていた実態も被害をさらに深刻にしました。大量の貯木が高潮に乗って海岸堤防を高速で越え、すさまじい勢いで、名古屋市南部の市街地ゼロメートル地区に突入しました。この地区の死者1,500人は流木による打撃と推測されています。

水害は社会情勢の変化によって、被害の様相も規模も大きく変わるということです。水害調査も雨量、河川のピーク流量、確率評価などに限定せず、都市あるいは地域の広がりを歴史的、立体的、構造的観点から捉えた災害対応として十分だったかどうかという観点も重要です。今回の水害においても、ハード面の対策に偏っていなかったか、をきちんと調べることが重要でしょう。

(続く)

(小岩井忠道)

高橋 裕(たかはし ゆたか)氏のプロフィール

静岡県興津町(現静岡市)生まれ。1950年東京大学第二工学部卒。55年東京大学大学院(旧制)研究奨学生課程修了、東京大学工学部専任講師。同助教授、教授を経て、87年退官、東京大学名誉教授。87~98年芝浦工業大学工学部教授。2000~2010年国際連合大学上席学術顧問。2000年IWRA(国際水資源学会)クリスタル・ドロップ賞(3年に一度の最高栄誉賞)、2015年日本国際賞受賞。著書に「国土の変貌と水害」(岩波新書、1971年、2015年4月復刊)、「都市と水」(岩波新書、1988年)、「河川工学」(東京大学出版会、1990年=土木学会出版文化賞)、「地球の水が危ない」(岩波新書、2003年)、「川と国土の危機 水害と社会」(岩波新書、2012年)など。

関連リンク

- 国際科学技術財団プレスリリース「2015年(第31回)Japan Prize受賞者決まる」