日本とドイツ・ボンをつないだサイモン・スティル国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)事務局長の日本メディア向けオンライン記者会見(日本記者クラブ主催、2024年12月12日)からー。

皆さん、本日は日本の気候変動対策の重要な節目にお集まりいただきありがとうございます。なぜ重要な節目なのかというと、まもなく(来年2月に)、全ての国が新たな気候変動対策計画(温室効果ガス排出量削減計画)を提出することが求められているからです。この新たな計画は「NDC」(国が決定する貢献)(注1)と呼ばれ、パリ協定では各国が気候変動対策を強化するための重要な仕組みとして位置づけられています。

新NDCは今世紀中の最も重要な政策文書

新たなNDCは今世紀中に各国政府が作成する最も重要な政策文書の一つと言えます。新たなNDCでは何が問われているのでしょうか。

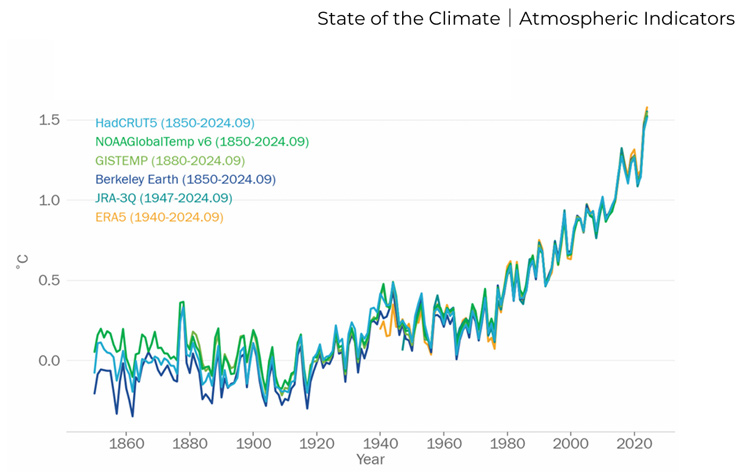

日本は既に地球の温暖化による深刻な影響を経験しています。その例として以前より激しい暴風雨や洪水が増加しています。さらに、猛暑などによる死亡と経済的な損失は、日本に限らずアジア全域で深刻さを増しています。

このような温暖化の影響は、既に何百万人もの生活と各国の経済に打撃を与えており、 GDPを最大5%も低下させる事態となっています。日本を含めてどの国もこの影響から逃れることはできません。

島国である日本の経済、企業活動、そして生活水準は、地域や世界のサプライチェーンに大きく依存しています。そしてそのサプライチェーンは、年々激しさを増す気候変動による災害によってますます大きな打撃を受けています。

気候災害とそれに伴うサプライチェーンの深刻な混乱、そして日本経済への波及的な影響は、2030年までに世界の温室効果ガスの排出量を半減させて「気候変動に対するレジリエンス」を高めない限り、さらに悪化すると予想されます。

世界の温室効果ガス排出量の80%は「20カ国・地域(G20)」諸国が占めています。その温室効果ガスが気候変動による災害を悪化させる要因となっています。そのためG20諸国は大幅な温室効果ガス排出削減に向けて率先して行動を起こさなければなりません。

G7は特別の責任

先進7カ国(G7)には特別な責任が課せられています。先のG7共同声明では全ての G7諸国が排出削減目標を引き上げ、より意欲的な取り組みを行うことを具体的に約束しました。大変心強い動きです。

またアゼルバイジャンで開催された国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)第29回締約国会議(COP29)では、英国のスターマー首相が温室効果ガス排出量を2035 年までに1990年比で81%削減するという高い削減目標を掲げました。これは非常に力強いメッセージでした。

これまでの排出削減の道筋を大きく超えた、意欲的な削減目標を掲げる英国のような国は、世界的なクリーンエネルギー革命の恩恵を最大限享受できます。経済成長の加速や生産性の向上、そして雇用の創出といったさまざまな機会を手にすることができます。

COP29ではG20メンバーであるブラジルも気候変動対策を強化する意向を示しました。これは重要な動きです。パリ協定では、経済が進んだ国が強力な対策を率先して実施することが求められているからです。

またアラブ首長国連邦やスイスなどからも排出削減目標を引き上げるとの意欲的な計画が示されました。スイスは日本と同様に世界有数の基軸通貨を持ち、技術革新でも先導的な役割を果たしています。

COP29ではG7やG20、またこれ以外の国々も対策の強化に向けて明確な姿勢を示しています。なぜなら対策の強化は既に深刻化している気候変動の影響から国民の生活と経済を守るための唯一の方法だからです。

大胆な対策は経済発展の鍵

ここで見落としてはならないのは、大胆な気候変動対策こそがこれからの経済発展の大きな鍵にもなると主要経済国が認識し、対策を加速させていることです。

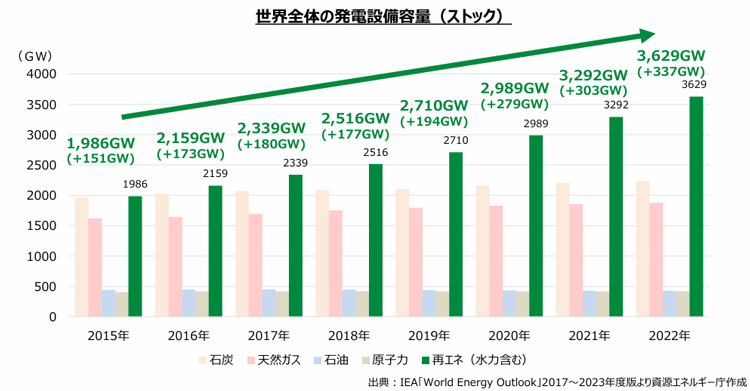

再生可能エネルギーへの転換はもはやグローバル経済の大きな潮流となっています。私たちの時代の最大の産業構造の転換であり、最大の投資の機会になっています。

より野心的な排出削減目標を掲げた国々は(世界の)再生可能エネルギー市場で主導的な地位を確保できます。その市場規模は今年の段階でも約2兆ドルで、その規模は今後一層の拡大が確実視されます。

アジア地域でも大きな市場の変化が起きています。中国は「クリーンテクノロジー」の分野に巨額の投資をしています。直近ではインドネシアが石炭火力発電の段階的廃止を表明しまし た。さらにパキスタンやインドでは太陽光発電市場が劇的な成長を遂げています。アジアの エネルギー転換は加速の一途で、その市場規模と成長速度は日々拡大しています。

日本は意欲的NDCで投資呼び込める

このような状況の中で日本は大きな強みを持っています。世界に誇る技術革新力、そして高度な知識と技能を備えた人材という特長を生かすことにより、世界のこの成長市場で主導的な地位を確立できる立場にあります。

クリーンエネルギー革命という世界的な潮流がもたらす先端技術や高付加価値分野での機会を確実に捉えることは、日本の生産性向上や経済成長、そして生活水準の維持向上にとって極めて重要です。特に日本のような高齢化が進む先進国では、生産性を大きく高めなければ経済成長が鈍化してしまう可能性があります。

日本には海外からの投資を支えることができる充実した制度や法的な基盤があります。政府が明確な政策方針を示し、意欲的なNDCを打ち出すことにより、さらに投資を呼び込むことができるでしょう。

意欲的な削減目標の下での気候変動対策計画がなければ、日本企業は2兆ドル規模のクリーンエネルギー市場での成長の機会を逃しかねません。この成長市場の恩恵を獲得するための国際競争は一層激しさを増しています。

クリーンエネルギー市場での主導権を握るための競争が激化する中で、G20のどの国もこれまで通りの姿勢をとれば確実に国際競争力を低下させることになるでしょう。その結果、企業の経営悪化や生活水準の低下を招くことになります。このことは既に日本の主要企業の間で広く認識され、理解されています。

最も警戒すべきは「気候変動対策の強化が経済力を損なう」という誤った考え方です。このような認識はむしろ経済の停滞を招く結果となるでしょう。

資金面でも日本のリーダーシップ期待

去る9月にニューヨークでの国連総会で「日本気候リーダーズ・パートナーシップ (JCLP)」(注2)の経済界のリーダーの皆さんと面談する機会があり、たいへん心強く感じました。

その際に皆さんは、クリーンエネルギーに転換し、気候変動に対するレジリエンスを高めるために、日本の全産業分野でのあらゆる側面での取り組みを加速する必要性がある、と強調しました。皆さんが強調していたのは、日本の経済と国民の繁栄と安定を確かなものとするための道筋で、より高い目標の意欲的なNDCを掲げ、これを実効性のある政策で支えていくということでした。

もちろんNDCは「国が決定する貢献」と呼ばれるその名の通り、各国が主体的に決定するものです。クリーンエネルギーへの移行の道筋は日本の英知と判断に委ねられています。

日本がCOP29の開催中にG20の中で真っ先に2年ごとの排出削減実績報告書を提出したことは日本の強いリーダーシップと積極的な姿勢を示すものとして敬意を表します。資金面でも日本の継続的なリーダーシップが必要です。

COP29での合意に基づき、脆弱な途上国向け資金を現在の3000億ドルから年間1.3兆ドルへと拡大するための明確な道筋を来年には示していく必要があります(注3)。

気候変動対策は日本の国益に

途上国向け気候資金の供与は単なる援助という次元を超えた重要な意味を持っています。日本が今日の繁栄を築く基盤となっているグローバルなサプライチェーンを維持し、気候危機を回避するために「2030年までに温室効果ガスの排出量を半減する」という世界が達成すべき目標に不可欠な要素なのです。

気候資金の充実のためにはCOPの枠組みにとどまらず、多国間開発銀行を通じた取り組みでも着実な前進が求められています。日本をはじめとする主要な経済国には主要な出資国としての地位を生かして必要な改革を推進していく役割が期待されています。

最後に申し上げたいのは、日本には気候変動に対する国際協調の取り組みで誇るべき歴史があるということです。世界的な気候変動対策の大きな一歩となった「京都議定書」が日本で採択されたことは象徴的な出来事でした。

これまでに国連が提供してきた国際協調のプロセスがなければ人類は(産業革命前と比べて今世紀末の気温上昇幅)5度という危機的な温暖化への道を歩んでいたことでしょう。これは日本を含む人類の生存基盤そのものを脅かす水準です。

現状でも私たちは(産業革命前と比べて今世紀末の気温上昇幅)約3度の温暖化という深刻な軌道にあります。日本を含むすべての国の経済と国民の暮らしに甚大な影響を及ぼすことは避けられません。

気候変動対策を次の段階へと進めることは日本自身の国益そのものです。拡大するクリーンエネルギー市場の恩恵を日本の産業界と国民が最大限に享受できるよう今こそ行動を起こすべき時です。

(注1)NDC:「Nationally Determined Contribution」(国が決定する貢献)の略。パリ協定では全ての参加国は5年ごとに提出、更新する義務がある。日本政府は2030年度目標として13年度比で温室効果ガスを46%削減する、とのNDCを21年10月に決定し、UNFCCC事務局に提出している。国連環境計画(UNEP)は10月に各国がNDCの目標を達成しても今世紀末には産業革命前比で2.6~2.8度の上昇が見込まれるとの報告書を公表した。日本政府は12月24日に次期NDCを「2035年度に13年度比60%減、40年度に同73%減」とする方針を決めた。

(注2)日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP):気候変動への取り組みを推進し、持続可能な脱炭素社会の実現を目指して、企業、自治体、教育機関、医療機関などが連携して活動する経済団体。2009年に設立された。パリ協定への賛同や「2050年までのネットゼロ宣言」への取り組み、企業間で情報共有や協働の場を提供する「脱炭素コンソーシアム」の運営など多彩な活動を行っている。

(注3)11月11日から24日までアゼルバイジャン・バクーで開かれたCOP29では、発展途上国の地球温暖化対策資金(気候資金)として先進国が2035年までに官民合わせて少なくとも年3000億ドルを支援することで合意。さらに合意文書には「先進国と途上国合わせた世界全体で35年までに官民合わせて少なくとも年1兆3000億ドルに拡大するための協力を求める」との文言が盛り込まれた。

関連リンク