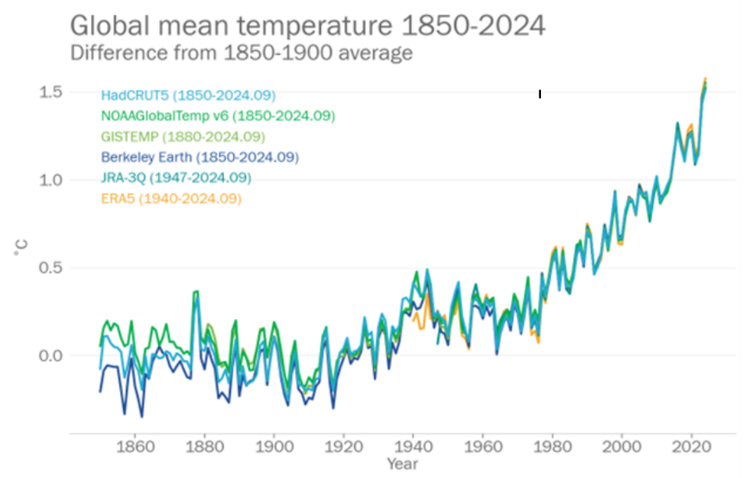

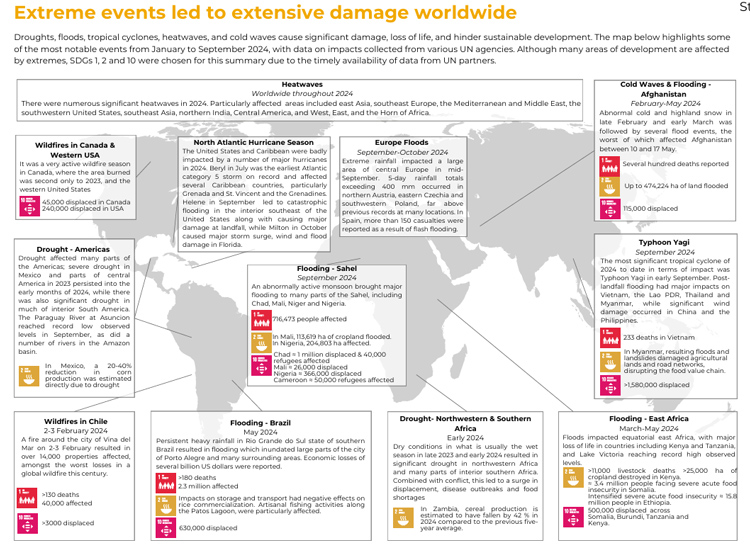

今夏、地球は北半球を中心に熱波に見舞われた。世界気象機関(WMO)は2024年の世界平均気温は昨年を上回り、観測史上最高になる見通しだと発表した。スペインは豪雨による洪水被害が拡大し、オーストラリアでは熱波と乾燥が主原因とされる大規模森林火災が発生した。世界中で地球温暖化が影響しているとみられる熱波や豪雨、干ばつといった極端な気象が頻発して甚大な被害を出している。

国連環境計画(UNEP)は各国が気候変動対策を強化しなければ世界の平均気温の上昇幅は、パリ協定が目指す「1.5度」を大きく超えて今世紀中に最大3.1度になると指摘した。「気候危機」が顕在化し、国際協調、連携による対策強化は待ったなしだ。

そうした厳しい状況の中で国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)第29回締約国会議(COP29)が11月11日、22日までの日程でカスピ海西岸に位置する旧ソ連構成国のアゼルバイジャンの首都バクーで始まった。発展途上国に対する新たな資金(気候資金)が最重要議題で、危機感を共有して合意できるかが焦点だ。各国の現在の温室効果ガス(GHG)排出削減目標を高めて「1.5度」実現に向けた議論が進むことも求められている。

ただ、米大統領選挙で温暖化対策に後ろ向きのトランプ氏が勝利し、世界第2位のGHG排出大国は再びパリ協定を離脱するのはほぼ確実だ。「トランプ大統領再登場」はCOP29の交渉に暗い影を落としそうで、国際強調が前提のパリ協定を基本的な枠組みとする温暖化対策は岐路に立っている。それだけに今回会議でどこまで成果を上げるか、国際社会の高い関心を集めている。しかしどのような形で合意が得られるかは予断を許さない。

気候資金「年数兆ドル」を求める途上国

COP29に向けた事務レベル会合では、途上国に対する2025年以降の新たな気候資金の支援目標額が最大の焦点だ。途上国向け資金はこれまでのCOPでも大きな議題になってきた。途上国は「温暖化は二酸化炭素などのGHGを大量に出してきた先進国の責任」「GHGをさほど出さないのに深刻な被害を受けるのは我々だ」などとして先進国に対し、温暖化に「適応」しながら経済成長に伴って増えるGHGの削減対策資金を求めてきた。

2009年にコペンハーゲンで開かれたCOP15では、先進国は20年までに年1000億ドルの気候資金を拠出することを約束。パリ協定が採択された15年のCOP21では、改めて20年までに資金供与する達成目標を確認し、それを25年まで継続し、25年以降の新たな資金を用意することで合意した。しかし20年までの約束は守られず、22年に2年遅れでようやく資金は1000億ドルを達成した。

今回のCOP29では2025年以降の新たな気候資金が最優先議題になった。事務レベル交渉で途上国は現状の支援目標である年1000億ドルを大幅に上回る「年数兆ドル」を求めている。GHGを極力出さないためにも、再生可能エネルギーの拡大などに多額の資金を必要としているのが理由だ。

これに対し、先進国側は「この額はとてものめない」と強く難色を示している。途上国側も最初から「年数兆ドル」の資金で合意が得られるとは考えていないようで、どの程度の増額で決着するかも焦点だ。

WMO「危機に瀕するパリ協定」と警告

UNEPが10月24日に公表した報告書によると、2023年のGHG世界総排出量は前年から1.3%増加して571億トンとなり、過去最多だった。総排出量は1990年以降、特に2015年にパリ協定ができてからはこの協定を中心にした多くの国の努力にもかかわらず、増加傾向に歯止めがかかっていない。

UNEPの報告書は、各国が現在掲げる2030年までの削減目標が仮に実現できた場合でも2.6~2.8度の気温上昇が見込まれると指摘。「1.5度目標」の実現には30年までに総排出量を19年比で42%、35年までに57%削減する必要があると指摘している。必要なGHGの削減量と現状の排出実績の乖離(かいり)は極めて大きい。

WMOはCOP29初日の11日に今年9月までの世界の平均気温は観測史上最高になり、産業革命前と比較して1.54度高かったと発表した。今年1年の平均気温だけで「1.5度目標が達成できなかった」とは断定できず、年の幅をもって見る必要があるが、WMOは「パリ協定は大きな危機に瀕している」と警告した。

こうした危機感を背景にCOP29の議長を務めるアゼルバイジャンのババエフ環境・天然資源相は11日の開会式で「(気候危機の被害によって)人々は暗闇の中で死んでいるが、単に同情では済まない」と各国代表らにGHG削減対策の強化を求めた。そして「交渉は困難だが、締約国間の溝を埋めるためあらゆる努力をしていく」と強調している。

また、UNFCCCのスティール事務局長は「(GHGを多く出す)世界の3分の2の国が排出量を速やかに削減できないならば、すべての国が(気候危機による甚大被害という)残酷な代償を払うことになる。『1.5度目標』を届かないところに逃がしてはいけない」と述べた。

トランプ氏「掘って掘って掘りまくれ」

11月5日に行われた米大統領選挙は共和党候補のトランプ氏が勝利した。「激戦7州」でも副大統領としてバイデン政権を支えてきた民主党のハリス氏を抑えるなど、事前の予想を覆す「大勝」に近かった。このほか、連邦議会選挙では上院、下院とも共和党が議席の過半数を確保した。バイデン政権は環境政策を重視してきたが、これらの選挙結果により、「自国第一主義」の下、米国の環境・エネルギー政策は大きく転換される可能性が高まっている。

米メディアの報道によると、トランプ氏は選挙期間中の公約でパリ協定からの離脱を宣言していた。そして「雇用を生み出す」として石油・天然ガス産業重視の姿勢を鮮明にし、激戦州で「掘って掘って掘りまくれ(ドリル・ベイビー・ドリル)」などと何度も発言。バイデン政権の気候変動対策を「新たなグリーン詐欺」とまで呼んでいた。

トランプ氏は来年1月に再び大統領に就任後、早々にパリ協定を離脱する手続きをするとみられている。前回のパリ協定の離脱期間は数カ月だったが、今回は3年以上に及ぶ可能性がある。米国内ではUNFCCCそのものからも脱退する可能性があると指摘されている。さらに既に米政府として約束したはずの途上国向けの基金(緑の気候基金)への資金拠出も撤回する可能性があるという。

また、化石燃料活用方針に加えてバイデン政権が進めた電気自動車(EV)の販売促進策などが廃止されれば、自動車によるGHG排出や燃費の規制が緩和され、米国のGHG排出量のうち最も大きな割合を占める輸送部門の排出削減が停滞する。そして米国が現在掲げる排出削減目標(NDC)「2030年までにGHG排出量を2005年比で50~52%削減」の実現可能性は大きく低下する恐れがある。

国際社会の機運に水差す恐れ

気候変動対策などの地球規模の課題は国際協調、国際連携が大前提だ。だが、米国の環境・エネルギー政策の大転換はCOPやパリ協定に代表される温暖化防止の国際枠組みでの合意形成に大きな影響を与え、既に難航している交渉が一層難しくなる可能性がある。

「トランプ大統領復活」によるこうした米国の政策の大転換は、気候変動対策に消極的な国の方針に「言い訳」を与えることにつながりかねず、「気候危機を止めるためには国際社会が1つになるしかない」とする機運に水を差す恐れがある。

ただし、米国の環境・エネルギー政策の大転換は今回のトランプ大統領復活が初めてではない。これまでも民主党、共和党の政権交代の度に世界の地球環境への取り組みは翻弄されてきた。1993年に始まった民主党のクリントン政権は「京都議定書」に署名したが、2001年からの共和党のブッシュ政権は離脱。しかし、2009年に誕生した民主党のオバマ政権は再エネ関連予算を大幅に増額するなど、再び気候変動対策に積極姿勢を見せて2015年にはパリ協定に合意している。

この間も1995年から年1回開催されてきたCOPは回を重ね、2015年にフランス・パリで開かれたCOP21では京都議定書に代わり、パリ協定が成立。少しずつ気候変動対策は進んできた。

求められる社会・経済構造の大転換

国際情勢に目を向けると、2022年に始まったロシアのウクライナ侵攻から始まった戦争状態は今も続く。中東のパレスチナ自治区では、昨年10月のイスラム組織ハマスによるイスラエル国内での攻撃から始まったハマスとイスラエルの戦闘も収まる気配がない。今回の米大統領選挙のような一国内の分断の傾向は欧州でも起きている。

こうした国際社会を崩壊させるような厳しい状況が続くなかでトランプ氏が掲げる自国第一主義の傾向は、これまで温暖化対策を先導してきた欧州でも見られる。6月の欧州議会選挙では、環境政策に積極的な政党が議席を減らした。こうした欧米の動きは気候変動対策の国際枠組みにほころびを生じさせかねない。

しかし、気候変動による自然災害の激甚化という人類共通の脅威に対して国際社会が1つになって対峙することを諦めてしまっては、今世紀後半の地球環境は想像を絶する厳しい状態になる恐れがある。気候危機を共有してCOP体制を前進させるしかない。

大気中に増えるGHGに国境はない。自然災害の甚大化という現実は、各国が脱炭素化を進め、再エネを基本とした社会・経済構造に大転換することを求めている。

関連リンク

- アゼルバイジャンCOP29ホームページ

- UNFCCC「COP29」ホームページ

- UNEPホームページ

- WMOホームページ

- COP29に関する国連ニュース