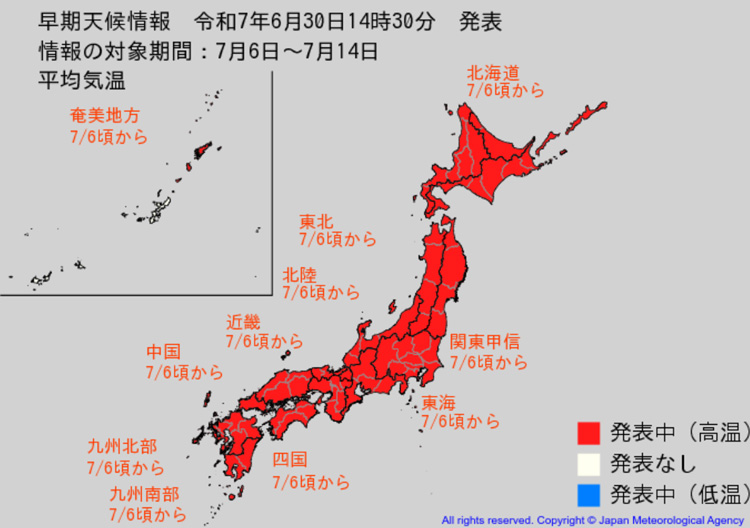

7~9月の3カ月は全国的に暖かい空気に覆われて猛暑になるー。全国的に6月から高温になった中で、こうした予報を気象庁が出した。また6月30日には、7月6日から14日まで、“10年に1度”レベルの「かなり高い気温になる」とする「早期天候情報」を出して注意を呼びかけた。さらに3日には、9日から17日までもこの高温が続くと予測する同情報を出した。早期天候情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量(冬季の日本海側)となる可能性が高まっているときに出される。

気象庁のほか、防災関連の63の学会・協会が参加する「防災学術連携体」も今夏の猛暑だけでなく、豪雨なども含めた夏の「気象災害」から身を守るために市民向けのメッセージを発表して警戒を呼びかけている。

気象庁によると、例えば東京都心は6月30日までに最高気温が30度以上の真夏日が連続13日間続いて同月として過去最多となった。6月1カ月の日本の平均気温偏差としても、1898年の統計開始以降最も高い+2.34度になった。また西日本では同月27日に記録的に早い梅雨明けになり、平年より約3週間も早かった。

同庁は太平洋高気圧が強まり、偏西風が北寄りを流れて前線がかかりにくくなったことが、異例の早さで西日本が梅雨明けした大きな要因とみている。同庁の統計によると、6月に真夏日になった地点の合計は全国で7770以上に達し、2010年以降最多だった22年の約5400を大きく上回った。

環境省と気象庁は6月27日に「熱中症予防を万全に!」と題する文書を発表し、「暑さ指数(WBGT)や熱中症警戒アラートなどを目安として、気温の予報も活用しながら、適切な熱中症予防行動を早め早めに取るようお願いします」と呼びかけた。

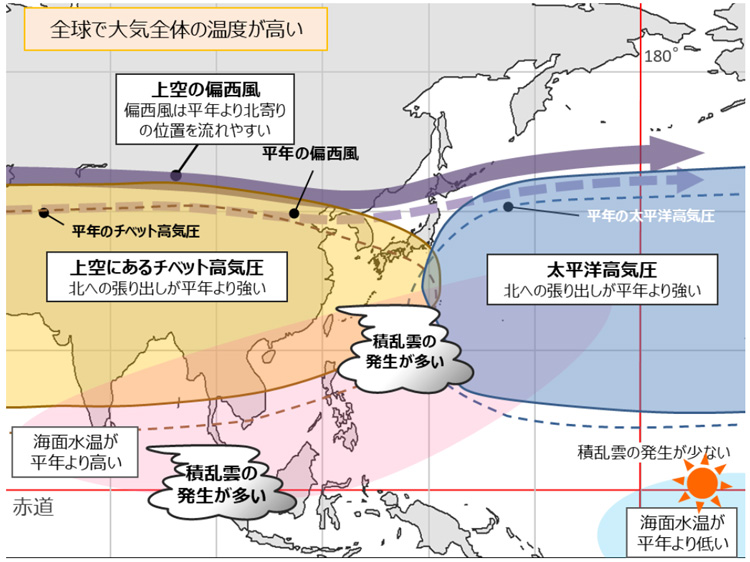

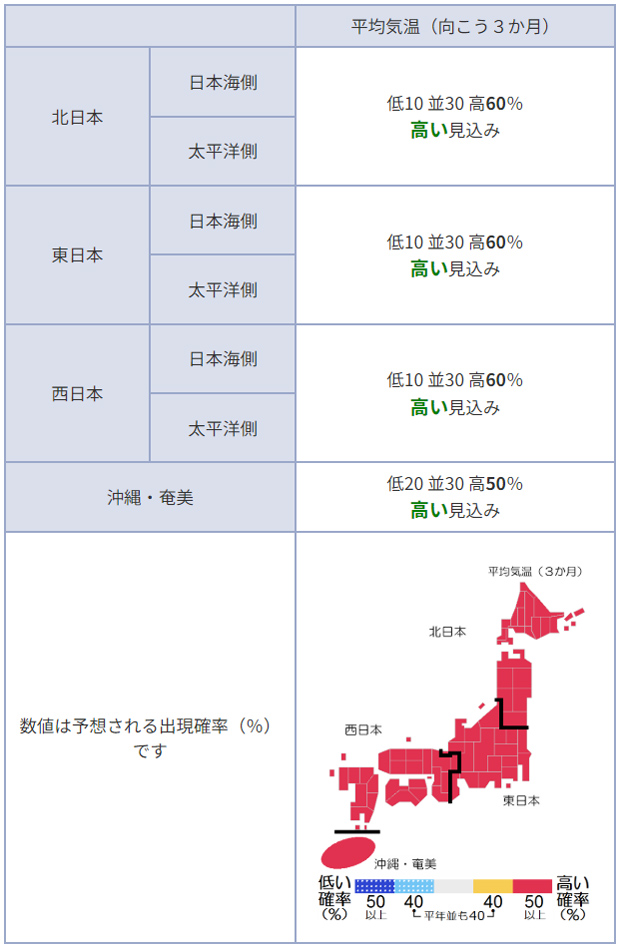

気象庁は6月24日に7~9月の3カ月予報を発表した。この予報によると、海面水温は太平洋赤道域の中部では低い一方、インド洋東部からフィリピンの東方海上にかけて高くなるため、積乱雲の発生はインド洋東部からフィリピンの東方海上にかけて多く、太平洋中部の熱帯域では少なくなる。

こうした影響により、上空の偏西風は平年より北寄りの位置を流れ、チベット高気圧は北への張り出しが平年より強くなった。太平洋高気圧も北に張り出して平年より強くなって、全国的に暖かい空気に覆われやすくなるという。気象庁は地球温暖化の影響によって日本列島周辺だけでなく、全球的に大気全体の温度が高くなる傾向にあるとしている。

防災学術連携体(代表幹事・渦岡良介、米田雅子の2氏)は6月25日にオンラインで記者会見し、市民向けメッセージ「2025年夏秋の気象災害に備えましょう」を発表した。この中で気象学が専門の東京大学先端科学技術研究センター・シニアリサーチフェロー(名誉教授)の中村尚氏は、日本近海で海面水温が著しく高い状態が続く「海洋熱波」が影響して短時間で強い雨が降る「局地的大雨」や、積乱雲が同じ場所で次々と発生して激しい雨が数時間降り続く「線状降水帯」による大雨という気象災害に対する警戒を呼びかけた。

また、熱中症に詳しい日本医科大学教授の横堀将司氏は、2024年6~9月に熱中症による死者が観測史上最多の2033人に及んだことを示しながら、暑さだけでなく、汗が蒸発しにくい高い湿度も意識した予防のほか、乳幼児やお年寄り、持病がある人など「熱中症弱者」への配慮を呼びかけた。同氏はこれまで「熱中症被害は超災害級だが、予防できる災害」と指摘している。

また、防災学術連携体副代表幹事で東京大学教授の池内幸司氏(土木学会会長)は、豪雨や台風による土砂災害に対しても、「『重ねるハザードマップ』『わがまちハザードマップ』など、あなたの町のハザードマップを参考に日ごろから土砂災害のリスクを確認し、避難や連絡方法などについて備えよう」と強調した。

米田雅子氏は、「災害級の猛暑や豪雨、さらに地震などが時間的に、また地理的に重なる『複合災害』は単独で発生する場合より被害が拡大しやすい。日ごろから気象情報に注意を払い、家族や地域のコミュニティ、自主防災組織などでこうした災害に対する備えをしていざという時に取るべき行動を確認しておくことが大切」と指摘した。

関連リンク

- 気象庁「向こう3か月の天候の見通し・全国(7月~9月)」

- 気象庁「熱中症予防を万全に!」

- 気象庁「「2週間気温予報」と「早期天候情報」について」