健康診断や人間ドックで普及している胃カメラ検査をしながら難治がんの膵(すい)臓がんを高精度で見つける方法を開発した、と大阪大学の研究グループが発表した。膵臓の分泌液を回収してほとんどの膵臓がんに存在する遺伝子変異を調べるのがポイントで、胃カメラ検査時に1~2分の簡単な検査を追加するだけで早期発見が可能になるという。

大阪大学大学院医学系研究科の谷内田真一教授らの研究グループは、ほとんどの膵臓がんで見つかる「KRAS」と呼ばれる遺伝子の変異が見つかることに着目し、がん存在の目印になると考えた。

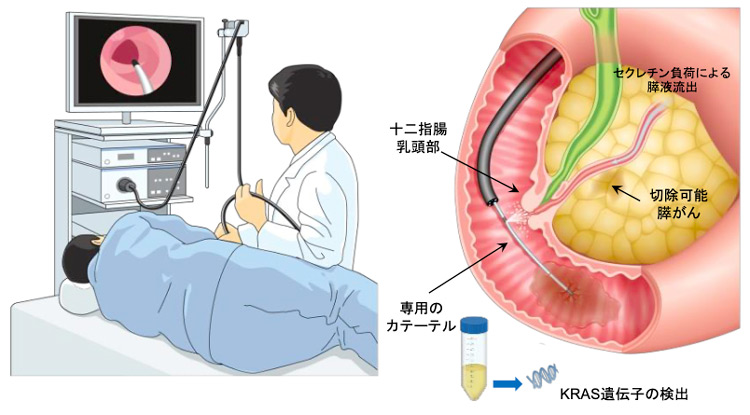

研究グループが開発した方法は、膵臓がんの大半は膵管から発生することから、まず胃カメラ検査の前に膵液の分泌を促す薬(セクレチン)を静脈注射する。次に膵管の出口となる十二指腸乳頭部に胃カメラを設置し、特殊なカテーテルを挿入してカテーテル側孔から生理食塩水を出して洗浄した上で分泌液を回収。KRAS遺伝子の変異を解析する。変異数の程度でがん発症の有無を診断する仕組みだ。

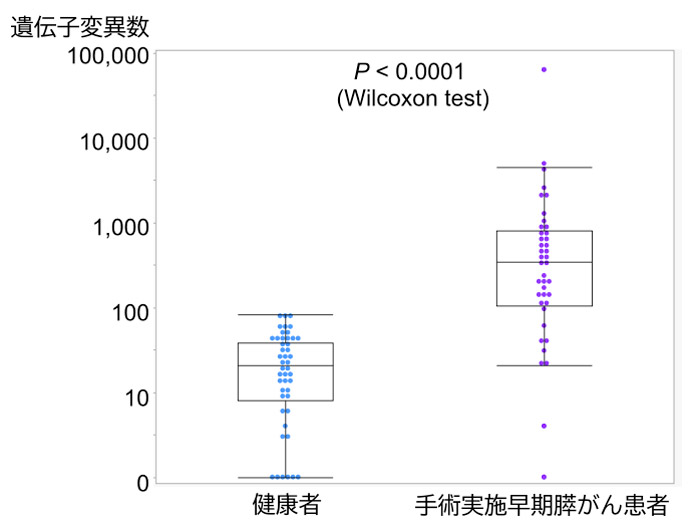

研究グループが全国の10の医療機関の協力を得て、健常者75人と早期膵臓がん患者89人を対象に開発した方法で検査した。その結果、がんでない人が正しく陰性と判断される割合(特異度)は100%、がんの人が陽性と判断される割合(感度)は80.9%で、検査法の目安として定められた基準を大きく上回り、精度の高い検査法として使えることを確認したという。

膵臓がんは症状がないまま進行することが多い。早期発見は難しく、がん組織が小さいうちから周囲のリンパ節や肝臓に転移しやすい。見つかった時は進行していることが多い代表的な難治がんだ。

多くのがんの5年生存率、10年生存率は着実に伸びている。しかし、国立がん研究センターの統計によると、膵臓がんの5年生存率は約13%と際立って低い。ただ、早期に発見して手術後に抗がん剤治療を行った患者の5年生存率は約53%で、早期発見が最大の課題となっていた。

研究グループは、膵臓がんは約15年から20年という長い期間を経て成長することを突き止めているが、既に実用化している腫瘍マーカー(CEAやCA19-9)は早期膵臓がんを見つけることは難しく、米国ではスクリーニング検査には推奨されていない。

谷内田教授らの研究グループは、胃カメラ検査時に特に膵臓がんのハイリスク者を対象に今回開発した検査法を追加することで早期発見や早期治療が期待でき、膵臓がん克服に向けた大きな一歩として実用化を目指している。

関連リンク

- 大阪大学プレスリリース「胃カメラしながら膵がんの早期発見」