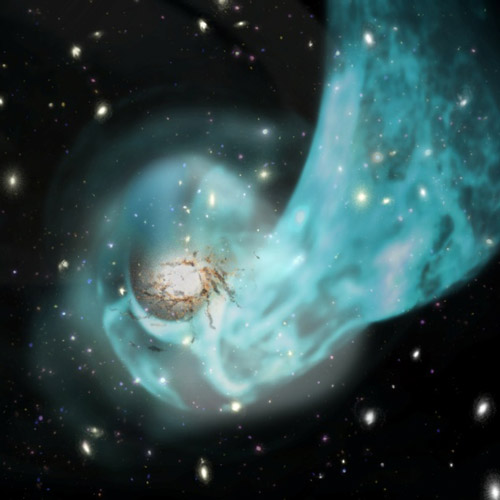

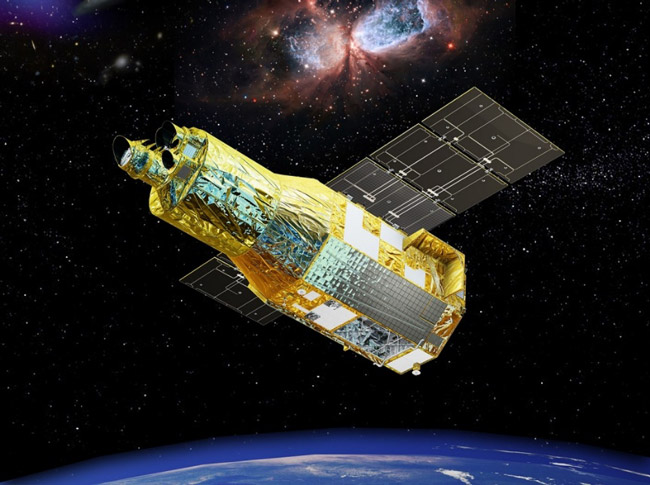

銀河の集まり「銀河団」同士が衝突して合体し、今も成長し続けている様子を衛星の観測で捉えたと東京都立大学、高エネルギー加速器研究機構などの国際研究グループが発表した。中心部のガスが高温を維持しているのは、この衝突による“揺さぶり”が原因とみられるという。一昨年に打ち上げた、日米などのエックス線天文衛星「クリズム」の高精度を生かし観測した。

宇宙では、正体不明の暗黒物質(ダークマター)の重力に引かれてガスが集まり、銀河が形成。さらに銀河が集まって銀河団ができ、網目状に分布して大規模構造を作っている。銀河団は100個程度以上の銀河の集団で、宇宙最大規模の天体。今も衝突や合体を繰り返し、大きくなっていると考えられるが、その直接の証拠はつかめていなかった。

また、銀河団には水素やヘリウムのガスが流れ込み、中心部は数千万度の高温となるが、エックス線を放っているため、冷えていくと考えられる。ところが観測では、このガスは高温を安定して維持しており、その仕組みが謎だった。

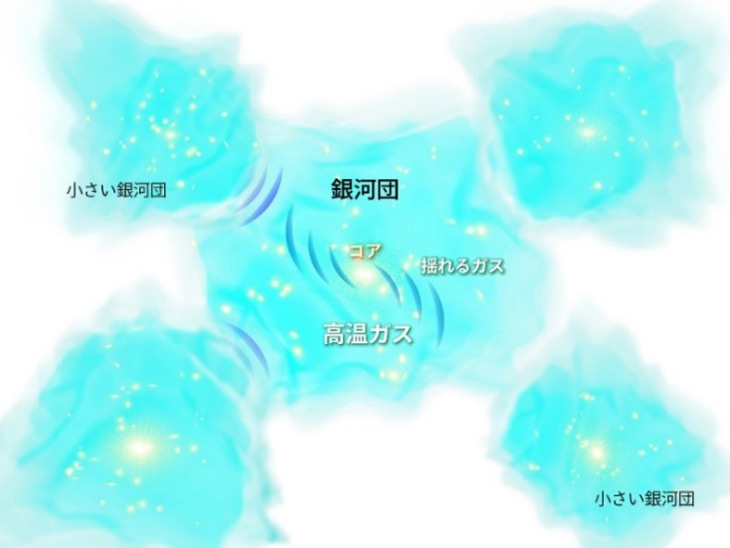

そこで研究グループは2023年12月~24年1月、クリズムを使い、地球から約1億光年離れた「ケンタウルス座銀河団」中心部のガスの動きを調べた。光を波長ごとに詳しく調べる分光観測の結果、ガスが毎秒130~310キロで手前、つまり地球の方向へと動いていることが分かった。また観測結果をシミュレーションと比較したところ、この銀河団に周囲の小さな銀河団が衝突、合体する衝撃でガスが揺さぶられていると理解できた。これがガスを動かしてかき混ぜ、中心部を高温に保っていると考えられる。

この銀河団の中心には超巨大ブラックホールがあり、放出するエネルギーが周囲のガスを加熱しているとの予想があった。しかし観測すると、ガスはブラックホールの周辺に限らず、満遍なく高温を維持していた。

都立大大学院理学研究科の藤田裕教授は、これを身近な現象に例え「(風呂釜の下で燃える薪=まき=のような)加熱源のブラックホールだけでは、ガスに満遍なく熱が伝わらない。風呂の湯を棒でかき混ぜるような、“お助け”の全体運動が必要だ。これは銀河団の衝突、合体であると、われわれは結論づけた。銀河団はダイナミックな、生きている天体だと感じた。クリズムは次々に銀河団を観測しており、今回捉えた現象が普遍的なものか検証していきたい」と話している。

高エネ研量子場計測システム国際拠点の佐藤浩介特任准教授は「高温ガスの観測を通じて銀河団の形成過程、ひいては宇宙の構造形成などを解き明かせると期待される」と説明する。

研究グループは都立大、高エネ研、宇宙航空研究開発機構(JAXA)など国内外の多数の機関で構成。成果は英科学誌「ネイチャー」に13日掲載され、JAXAが同日発表した。

クリズムは2016年に運用ミスで失った「ひとみ」の代替機で、23年9月に打ち上げられた。広視野の国産CCDカメラ、日米欧共同開発の分光装置を装備し、高度約550キロを周回。高いエネルギーで活動する天体や現象を捉えるのに適したエックス線により、高温ガスの成分や動きを測り、銀河団の成り立ちや、さまざまな元素の誕生などの解明につなげる。

関連リンク

- JAXAプレスリリース「X線分光撮像衛星(XRISM)観測成果の科学誌『Nature』論文掲載」

- JAXA「X線分光撮像衛星XRISM(クリズム)」