難治性の白癬(水虫)に胃潰瘍などの治療に使われる高濃度の胃酸抑制剤が効くことを、武蔵野大学などの国際共同研究グループが発見した。水虫は真菌の一種が人間の皮膚で増殖することで発症するが、近年、これまで効果があった抗真菌薬が効かない患者が見つかっている。今回は実験室のシャーレ上の成果で、直接ヒトに効くわけではないが、新しい治療薬の開発の足がかりになるという。

白癬菌は水虫の原因菌となるカビで、国民の5人に1人が水虫を発症するといわれる。増殖が遅いために遺伝子改変などの実験が難しい菌とされる。ただ抗真菌薬「テルビナフィン」を飲めば治り、安価で副作用の少ない治療法が確立していた。しかし近年、テルビナフィンが効かないタイプの患者が散見され、臨床現場で問題となっていた。

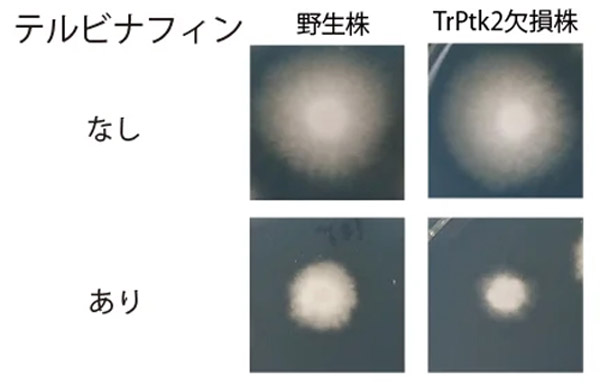

武蔵野大学薬学部薬学科の大畑慎也准教授(分子細胞生物学)と石井雅樹講師(微生物学)らは、タンパク質をリン酸化させる「プロテインキナーゼ」という酵素に着目。同酵素はがん細胞内で暴走するため、分子標的薬としてプロテインキナーゼ阻害剤が開発されている。今回、白癬菌中のプロテインキナーゼの一種である「TrPtk2」を欠損させた耐性菌の株にテルビナフィンを投与したところ、菌の増殖が抑えられた。

次にこの結果から、大畑准教授らはTrPtk2をなくすような薬ができれば耐性菌を攻略できるのではないかと考えた。TrPtk2の働きを他の菌で調べていると、胃酸の分泌などに関わるプロトンポンプを活性化していることが分かった。だが、現状では単独でTrPtk2を減らすような薬は存在しない。

そのため、プロトンポンプを抑制すればTrPtk2を抑えることができるのではないかと逆の発想をした。胃潰瘍などの治療に使われるプロトンポンプ阻害剤(胃酸抑制剤)「オメプラゾール」をテルビナフィンと一緒に、シャーレ上の耐性株に投与した。その結果、耐性菌を完全には死滅できなかったが、増殖を部分的に抑えられることを確認した。

石井講師は「プロトンポンプとTrPtk2の詳しい関係性は分かっていない。今後の研究を進めたい」とした。なお、胃酸抑制剤によって菌が増殖しないことが確認できたものの、大畑准教授は「市販や処方薬の胃薬とは比較にならないほど高濃度で投与して初めて効果があった。そのため、安易に胃薬を足に塗るなどしないでほしい」と呼びかけている。

国際共同研究グループは帝京大学とスイス・ローザンヌ大学で構成し、研究は日本学術振興会の科学研究費助成事業や武田科学振興財団などの助成を受けて行った。成果は米科学誌「アンチマイクロビアル・エージェンツ・アンド・ケモセラピー」電子版に4月3日に掲載され、同16日に武蔵野大学と帝京大学が共同発表した。

関連リンク

- 武蔵野大学・帝京大学プレスリリース「水虫治療薬に対する耐性真菌治療に向け新たな抗真菌療法を提案」