消化器系の不快感が続く機能性ディスペプシア(FD)の患者は、食事の画像を見るだけで脳に負荷がかかり、精神的なストレスを感じていることを川崎医科大学健康管理学教室の勝又諒講師(消化器内科)らのグループが明らかにした。脳の血流量を測定する「機能的近赤外分光法」を用いたもので、検査に異常値が現れず、見分けがつかないとされるFD患者の診断法の開発につながる可能性があるという。

機能性ディスペプシア(FD)の患者は胃の痛みなどを訴えて病院に行っても、画像診断や血液検査では異常がないことが多い。FDと同じように診断が難しい消化器系の病気に過敏性腸症候群(IBS)がある。IBSは便秘や下痢が慢性的に続く疾患で、便潜血検査や大腸カメラでも異常が見つかることがない。FDもIBSも不定期に症状が出ることなどから、診断名がつかず、病院を渡り歩くいわゆる「ドクターショッピング」になったり、体の不調の原因が分からずうつ病を発症するきっかけになったりするとされる。いずれも除外診断を行い、最終的にどの病名にも当てはまらない場合にFDやIBSと診断名が付く。

勝又講師らはFD患者12人とIBS患者13人(FDとIBSの両方の診断が付いている人を含む)、健常者16人を対象に病気を容易かつ客観的に診断できる方法の研究を行った。

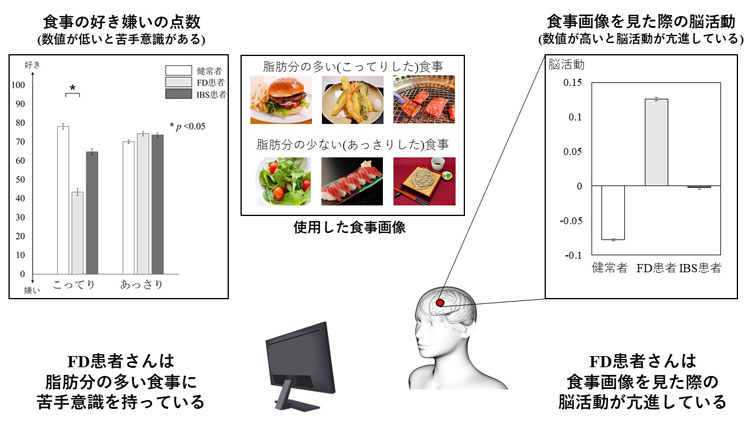

研究ではまず、様々な食事の写真40枚を7秒ずつ見てもらい、脂っこくこってりしたハンバーガー、天ぷら、焼肉などと、あっさりしたサラダ、寿司、お蕎麦などの好き嫌いを尋ねた。その際に好きを100点、嫌いを0点として回答をまとめたところ、健常者に比べてFDの患者は有意にこってりした食事を好まないことが明らかになった。具体的には健常者の平均は80点だったが、FD患者群は40点まで下がった。IBSの患者は65点だった。一方で、あっさりした食事はいずれもおよそ70点で変わらなかった。

同時に機能的近赤外分光法を用いて脂っこい食事とあっさりした食事の画像を見たときの脳活動の亢進の有無を調べたところ、FDの患者はどの画像でも脳活動の亢進がみられた。脳活動の亢進は脳の血流量が増加していることを意味し、ストレスがかかっていることを示唆している。特に左背側前頭前野での血流量が増えていた。

機能的近赤外分光法は、うつ病の診断補助のために精神科領域の保険診療で使われている。その他の疾患では用いられていないが、MRI(磁気共鳴画像法)検査に比べ安価で所要時間も短い。勝又講師は「FDの診断に応用できれば、病名も付くため患者さんにとってもメリットがある」と話す。

勝又講師によるとFDやIBSはストレスなどを機に後天的に発症する疾患で、一度発症すると対処療法にとどまり、完治が難しいとされる。

外来では「こんなに苦しいのに分かってもらえない」「病名が付かないので自分の気のせいかもしれない」「他人からすればごちそうに見えるものが苦痛」という患者の声を耳にしているという。勝又講師は「日々の食事が楽しめないことは苦しい。食べると症状が出るからと食事量が減る方もおり、低栄養や痩せの原因となっている。今回の研究を応用して、素早く診断して治療に結びつけられたら良い」と話した。

成果は日本消化器病学会の「ジャーナル・オブ・ギャストロエンテロロジィ」電子版に8月12日に掲載され、同14日に川崎医科大学が発表した。

関連リンク