東京電力は24日、2011年の東日本大震災で被災した東京電力福島第一原子力発電所から出た処理水の海洋放出を開始した。2023年度は合計約3万1200トンを放出する計画。処理水は、いまだ高温の原子炉を冷却した際に放射性物質で汚染された水を、多核種除去設備(ALPS)でトリチウム以外の核種を取り除いている。ALPSがどんな仕組みで働いているかを中心に、現状を改めて紹介しよう。

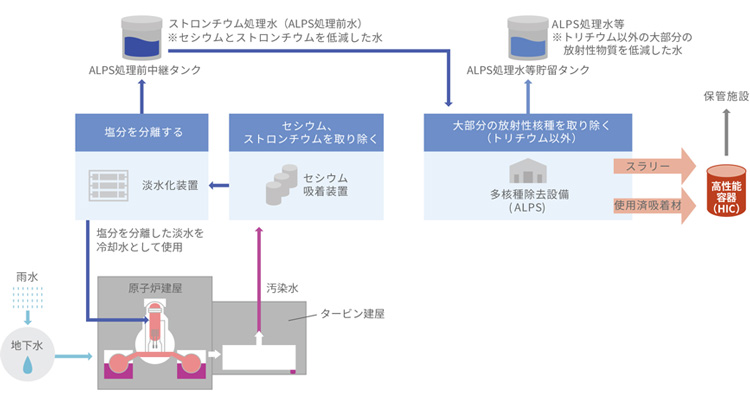

東日本大震災で起きた津波のために福島第一原発は電源喪失し、1~3号機で原子炉内の核燃料がメルトダウン(炉心溶融)を起こした。東電は原子炉格納容器の底にたまった燃料デブリを冷やすための水を注入。冷却水はデブリに接することでセシウムやストロンチウムといった放射性物質が混ざって汚染水となる。この汚染水は、多孔性材料のゼオライトが入ったセシウム吸着装置と淡水化装置を通した後、再び冷却水として使って吸着装置を通す作業を繰り返して利用している。

基本的に循環利用している汚染水だが、被災した原子炉建屋には細かい隙間があるため、雨水や地下水が入り込んで容積が増えてしまう。その増加量は現在、1日あたり100トン前後となっている。

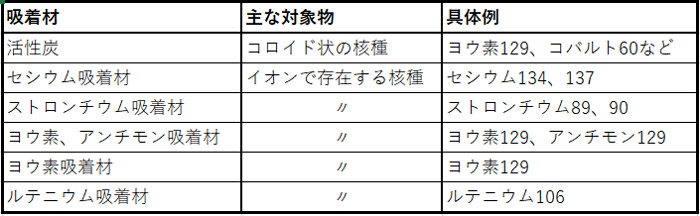

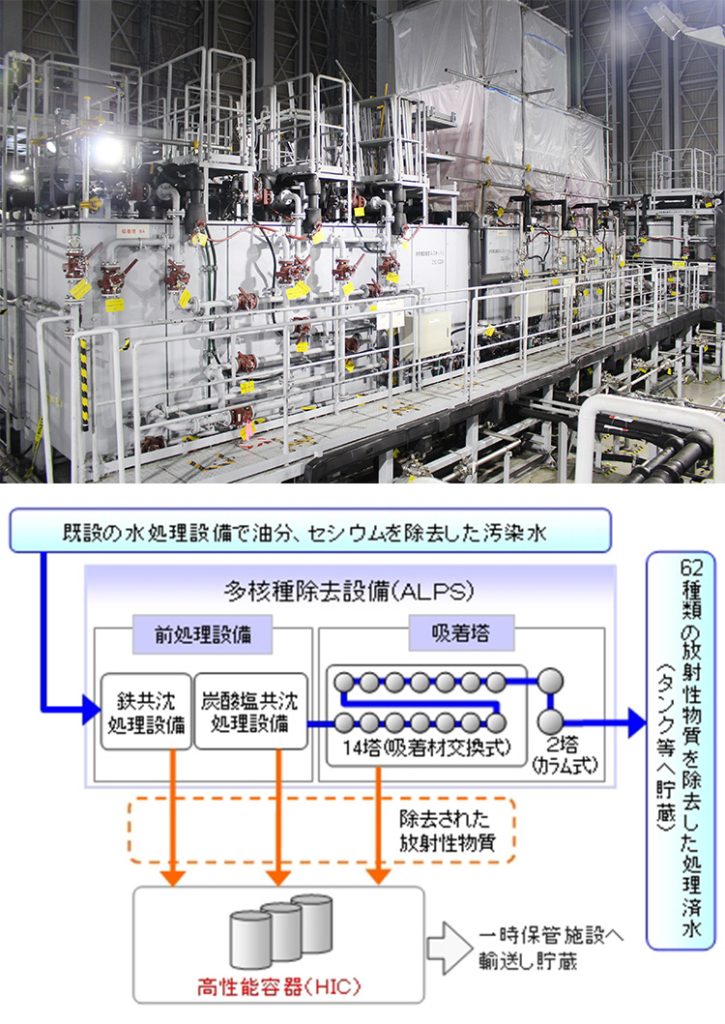

放射性物質は天然、人工を合わせて全部で1000核種ほどあるとされる。東電はそこから、原子炉停止30日後の炉心に存在するだろう核種を評価。水に溶けない核種などを除外し、セシウムやストロンチウムなど62核種をALPSで汚染水から除去する主要なターゲットに定めた。

ALPSは2013年に稼働を開始した。主に内径約1メートル、容積約1トンの円筒形をした吸着塔が18塔ならんだ設備で、現在はそのうちの13~15塔で放射性物質を吸着している。

基本的な原理として、汚染水をALPSの吸着塔に通す前には、コバルトやマンガンを取り除く鉄共沈や後の作業の邪魔となるマグネシウムやカルシウムを液体と固体が混じった泥のような「スラリー」にして取り除く前処理を行う。

吸着塔は処理対象水に含まれるコロイド状及びイオン状の放射性物質を分離・吸着処理する機能を有する。吸着塔に入っている吸着材は、対象水の状態に応じて変更する。

吸着塔内へ流れた汚染水からは、吸着塔ごとに狙った核種を取り除いていく。吸着材は使用状況にもよるが、短いものでヨウ素吸着材を1~2カ月に1回程度、長いものでストロンチウム吸着材を1~2年に1回程度で交換する。

現在ALPSには前処理の違いなどで「既設ALPS」「増設ALPS」「高性能ALPS」という3系統がある。3系統すべてを稼働させると計算上は1日あたり約2000トンの汚染水を処理できる。

ALPS処理によって、セシウムだともともと1リットルあたり数千万ベクレル(ベクレルは放射能の強さを表す単位)あったのが、0.1~1ベクレル程度までに下がる。ストロンチウムでも同10万ベクレルから0.1~1ベクレル程度まで下がるなど、9割方の核種は検出限界値未満になる。

放射能レベルは下がるものの、処理水は福島原発のサイト内にどんどんたまっていく。8月現在の貯蔵量は約134万トン、貯蔵率は98%に上り、2024年前半には満杯に達する見通しだ。いずれパンクに追い込まれるのは目に見えていたので、政府や東電は早くから処理水の海洋放出を検討してきた。

この際、問題になるのがトリチウム(三重水素)だ。水素と似た挙動をしめすトリチウムは水の形で存在するので除去が難しい。半減期は12.3年で、弱いベータ線を放出して崩壊する。トリチウムが体内に入った際の安全性をめぐり、国などは「問題はない」としているものの、漁業者などが抱える風評被害への不安は根強く、関係者の合意には至っていない。

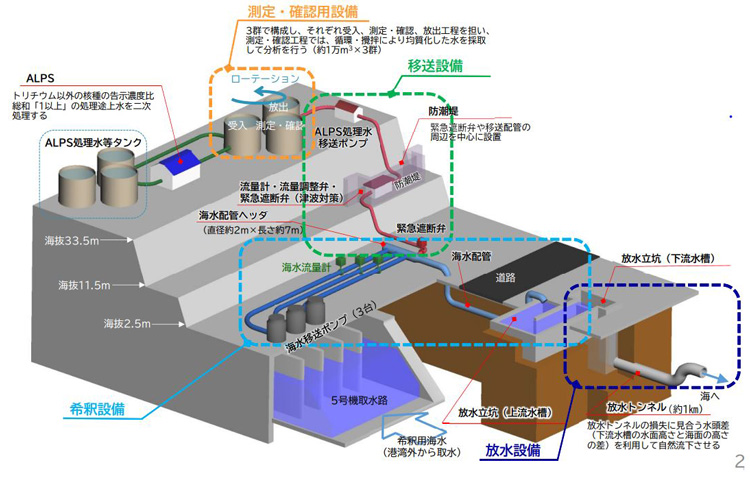

トリチウム放出時には処理水をさらに海水で希釈し、国の安全規制の基準である1リットルあたり6万ベクレルと世界保健機関(WHO)の飲料水水質ガイドラインである同1万ベクレルを下回る同1500ベクレル未満に薄める。トンネルを通じた放出先は、原発から約1キロ先の漁業をしていないエリアだ。

7月4日には国際原子力機関(IAEA)が「東電が計画しているALPS処理水の海洋放出が人と環境に与える放射線の影響は無視できる」と結論付けた包括報告書を出した。岸田文雄首相は8月22日、「地元や国際社会への丁寧な説明や情報発信で幅広い国々から支持が得られた」などとして、海洋放出の方針を明らかにした。

その一方、岸田首相は漁業者向けに風評被害対策として計800億円の基金を活用するほか、水産予算とは別枠の予算措置を講じる意向を示した。また、政府と東電はトリチウムのモニタリングを継続する予定だ。もし異常があれば、放出を中止する。

関連リンク

- 東京電力「処理水ポータルサイト」

- 環境省「「ALPS処理水」とは~汚染水の浄化処理~」

- METI/経済産業省「廃炉・汚染水・処理水対策ポータルサイト」