森林の送電線の下には周囲より多くのチョウがいて、送電線が種の保全に一役買っていることが分かった、と東京農工大学などの国際研究グループが発表した。樹木が送電線に接触しないよう伐採が行われて草地が保たれ、さまざまな植物群落が存在。これにより、チョウの幼虫が食べる葉や成虫が蜜を吸う花が豊富に存在するためとみられる。

日本では昔から野焼き、薪刈りや柴刈りといった活動で草地が保たれ、そこにさまざまな生物が暮らしてきた。しかし戦後は自然資源の利用が低下してこうした草地が減少。林業の低迷や樹木の伐採を遅らせる手法の展開により、草地の生物がいる幼齢の人工林も減る傾向にある。

一方、国内には9万キロに及ぶ送電線があり、このうち樹木の接触を防ぐために伐採が定期的に行われている場所の周辺では、さまざまな状態の植物群落が連続的に存在する。研究グループはこれに着目し、チョウの生息場所としての送電線の下の評価に臨んだ。チョウは環境の変化に敏感で生態もよく分かっており、しかも調査しやすいため、環境の指標として優れた生物だという。

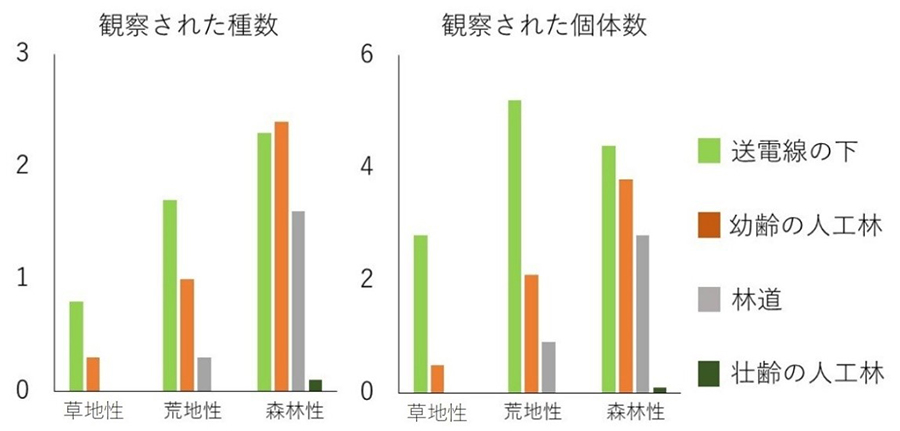

2018年5、7、9月に本州中央部のある地域で、チョウの種数と個体数を調査した。送電線の下と、その周辺の植栽後10年以内の幼齢の人工林、50年以上の壮齢の人工林、林道を、それぞれ47、14、6、10区画について調べた。1区画は50×10メートル。5分間ずつ歩いて見つかるチョウの平均を比較した。

その結果、全体では、主に草地に生息する「草地性種」のチョウを10種410匹、人里周辺の「荒地性種」を16種847匹、森林の「森林性種」を36種866匹の、計62種2123匹を確認した。草地性種と荒地性種の種数と個体数は、調査したどの時期にも送電線の下が最多で、次いで幼齢の人工林、林道の順に多かった。壮齢の人工林では、草地性種も荒地性種も見られなかった。森林性種のチョウの種数と個体数は、送電線の下と幼齢の人工林で多かった。

また、荒地性種と森林性種が食物とする植物は、送電線の下に最も多かった。成虫が蜜を吸う花も多かったという。これらの豊富な餌が、送電線の下のチョウの存在を支えていると考えられる。

こうした結果から、送電線がチョウ全体の保全に役立っていることが分かった。多くの先進国で、人の手が入ることで維持されてきた草地が人間活動の変化で減少し、チョウを含め草地性の生物が減少している。今回の結果は、送電線がこうした生物にとって重要な生息地を提供し得ることをうかがわせる。

研究メンバーは皆「チョウ屋」(愛好家)で、送電線の下にチョウが多いと感づいていたことから研究に至ったという。東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院の小池伸介教授(生態学)は「送電線の下の植生を適切に管理すれば、生物多様性を守ることに役立ちそうだ。草地性の生物は日本では人間活動がないとなかなか生きていけない。事実、レッドデータブックにそれらが多く記載され危機にひんしていることを、多くの人に知ってほしい」と述べている。

研究グループは東京農工大学、東京大学、オーストラリア・クイーンズランド大学で構成。成果はオランダの昆虫学誌「ジャーナル・オブ・インセクト・コンサベーション」の電子版に9月3日に掲載された。

関連リンク

- 東京農工大学などプレスリリース「送電線下に広がるチョウの楽園 送電線はチョウの保全に貢献することを発見」