母親マウスが、危険を冒しても子のマウスを助けようとする脳の仕組みを明らかにした、と理化学研究所(理研)などの研究グループが発表した。人間にも見られるマウスのこうした行動の鍵を握る神経細胞やタンパク質を突き止めた成果だ。子育てにまつわる人間の脳内メカニズムの解明につながる可能性もあるという。

マウスは、母親だけでなく父親や兄弟姉妹なども子育てをすることから、子育て研究に適しているとされる。理研脳神経科学研究センターの吉原千尋研究員、時田賢一研究員(研究当時)、黒田公美チームリーダーらは、脳の中心近くにある「内側視索前野中央部(cMPOA)」という小さな部位が、子育てに必須の機能を持つことを2012年に明らかにしている。しかし、この部位には7種類以上の神経細胞があり、どの細胞が子育てに必要か、など詳しい仕組みは不明だった。

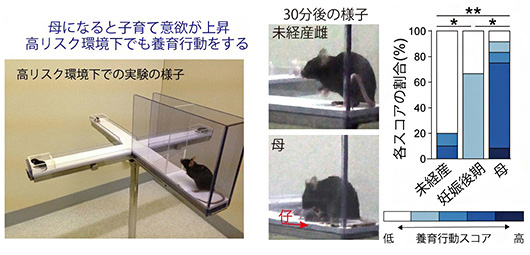

研究グループはまず、高さ40センチの高さに設置した十字型の細い通路(幅5~6センチ)の端に子のマウスを置き、危険な環境を模擬した。そこにマウスを放して子を救出して巣に戻る(レトリービング)行動ができるかどうかを観察する実験を行った。その結果、母親マウスは安全な場所に子を集めることができたが、出産前のほとんどのマウスはこうした行動ができなかった。

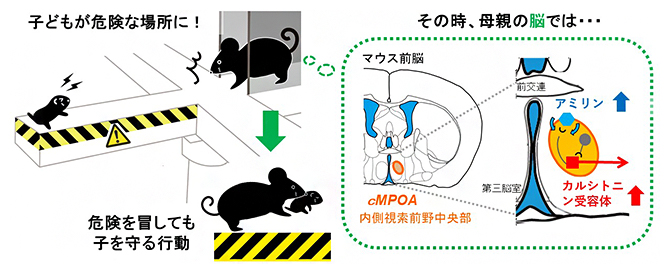

次に、活性化している細胞を探索できる技術を使って子育て中の母親マウスのcMPOAの中でも最も活性化している神経細胞を特定。この細胞では「カルシトニン受容体」というタンパク質が多く発現することが分かった。このタンパク質は、母親マウスでは出産前のマウスと比べて量が約8倍に増えていた。

さらに神経細胞はあっても、この受容体タンパク質の量を約半分にしたマウスで実験すると、安全なケージの中での子育ては正常だったが、十字型の高架上という危険な環境下ではレトリービング行動がきちんとできなかった。また、このタンパク質の量を約半分にした母親と、通常量の母親のそれぞれのマウスの行動を比べた。すると、約半分量のマウスがレトリービング行動に要した時間は通常量のマウスの約2倍だったという。

これらの実験結果から、研究グループはマウスのカルシトニン受容体が、危険を冒しても子育てする意欲を保つのに重要な働きをすると結論付けた。黒田チームリーダーらは、今回の研究成果が人間にも当てはまるとは言えないとしながらも、今後霊長類のマーモセットを使って実験を進め、いずれは人間の子育て意欲の低下への理解や支援の研究などにつなげたいとしている。

研究グループは理研のほか、日本獣医生命科学大学と東京大学のメンバーで構成。論文は1日付の米科学誌「セル・リポーツ」に掲載された。

関連リンク

- 理化学研究所プレスリリース「危険を冒して子を助ける親の脳-子育てに必須の脳内分子神経回路を同定-」