胃がんの大半の原因であるピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)が、胃の中で感染を続ける仕組みを解明した、と大阪大学などの研究グループが発表した。RNA(リボ核酸)の一種の産生が減ることで、発がん因子などの発現が増えていた。診断や予防、治療法開発などへの応用が期待されるという。

ピロリ菌は幼少期に胃の中に感染し、何十年も経った揚げ句に病原性タンパク質「CagA(キャグエー)」の作用で萎縮性胃炎、胃潰瘍、胃がんなどの消化器疾患を引き起こす。世界人口の半数が感染している。ただ、体からすぐ排除される多くの病原細菌と違って胃に長年にわたり感染し続け、発がん因子を調節する仕組みは分かっていなかった。そこで研究グループは、ピロリ菌に感染させたマウスとスナネズミの胃から取り出したピロリ菌のゲノム(全遺伝情報)などを解析した。

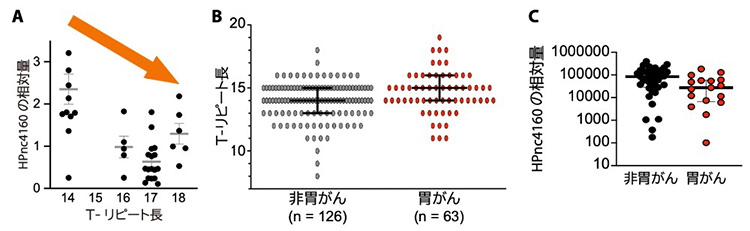

その結果、ピロリ菌が胃に感染すると、RNAの一種「HPnc4160」を作る調整役のゲノム配列「Tリピート」が、遺伝子変異が起こって長くなったことを突き止めた。するとHPnc4160が減り、CagAなどの病原因子が増え、ピロリ菌が胃に長期に感染しやすくなった。ヒトの胃がん患者のピロリ菌も同様だった。Tリピートに菌株による長短のバリエーションが生じることで、感染の持続に有利になったとみられる。

HPnc4160とは、タンパク質の設計図にあたる「メッセンジャーRNA」と結合して遺伝情報のタンパク質への翻訳を助ける「スモールRNA」の一種。それ自体は翻訳されない。

ピロリ菌では、外側にある膜のタンパク質が胃の粘膜への定着に関わっている。一連の研究から、HPnc4160がこのタンパク質やCagAの発現を調節していることを解明した。

研究グループの大阪大学微生物病研究所の三室仁美准教授(病原微生物学)は「ピロリ菌の感染持続の基本的な仕組みが分かった。基礎研究としての意義は大きい。また、陽性患者が除菌のため抗生物質を多用すると、耐性菌が増える問題が指摘されている。そこでピロリ菌を除菌せず病原性を抑えるという、新しい治療の可能性がみえてきた。将来的にTリピートの長さやスモールRNAの発現を調べて治療の優先度が判断できれば、医療費削減にもつながるのでは」と述べている。

研究グループは大阪大学、筑波大学、九州大学、大分大学、東京医科歯科大学、東京大学で構成。成果は日本時間9日に英科学誌「ネイチャーコミュニケーションズ」に掲載された。

関連リンク

- 大阪大学プレスリリース「数十年もいる謎。ピロリ菌の持続感染メカニズムを解明」