加齢で衰えた脳の神経回路を修復させる受容体を突き止め、その仕組みを発見した、と国立精神・神経医療研究センターなどの研究グループが発表した。神経回路の機能を支える構造「髄鞘(ずいしょう)」が脱落しても修復されていた。難病の多発性硬化症など、さまざまな疾患の治療薬開発につながる可能性があるという。

髄鞘は神経細胞で信号を伝える本体の「軸索」を取り囲む膜で、絶縁体の役目をして信号の高速伝達を支え、神経細胞の健康維持に役立っている。髄鞘は「オリゴデンドロサイト」と呼ばれる細胞が神経細胞に巻きついてできる。

脳や脊髄のさまざまな疾患では、髄鞘の脱落が起こっている。また、加齢に伴ってオリゴデンドロサイトの前駆細胞は分化が難しくなり、髄鞘が修復しにくくなる。髄鞘の脱落は健康な高齢者にもみられるという。こうしたことが起こる分子レベルの詳しい仕組みは、よく分かっていなかった。

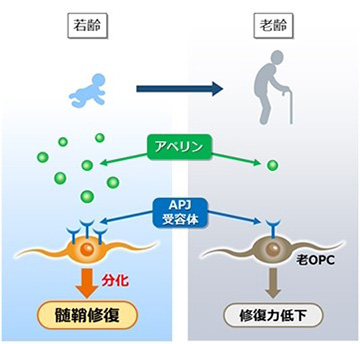

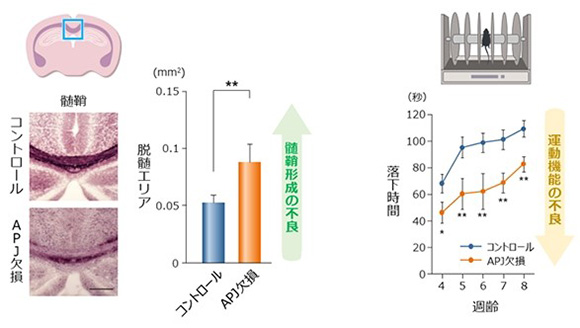

そこで研究グループはマウスを使い、遺伝子の発現を調べる実験を行った。その結果まず、髄鞘が修復しやすい条件のオリゴデンドロサイトでは、「APJ受容体」が豊富に発現することを突き止めた。オリゴデンドロサイトに発現するAPJ受容体を欠損したマウスでは、髄鞘の脱落や運動機能の不調がみられた。

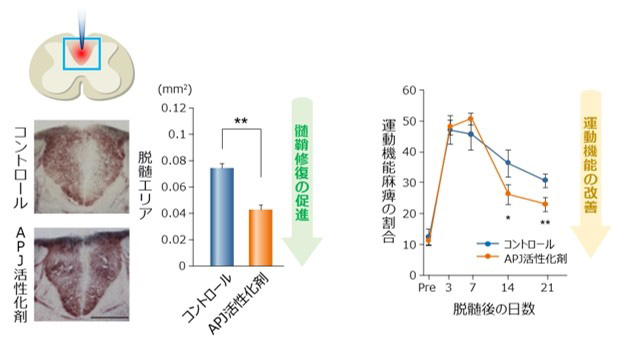

APJ受容体に結合する分子の一つに、さまざまな臓器で作られるホルモン「アペリン」がある。老齢のマウスでは体内のアペリンが減っていることが分かった。APJ受容体を活性化させると傷ついた髄鞘の修復が進んだ。

さらに、多発性硬化症になったヒトの脳内のオリゴデンドロサイトにもAPJ受容体が発現していることも確認。培養細胞を用いた実験で、APJ受容体の活性化がヒトのオリゴデンドロサイトの分化も促すことを見いだした。

一連の結果により髄鞘は、アペリンとAPJ受容体が働いて修復されることを発見。脳の神経回路の修復力低下や、修復させる仕組みの一端を解明できた。

髄鞘の損傷は多発性硬化症のほか脊髄損傷、脳梗塞、アルツハイマー型認知症、筋萎縮性側索硬化症、統合失調症など、幅広い疾患で起こると考えられている。髄鞘を修復させる治療薬はまだない。今後、アペリンやAPJ受容体の働きをさらに調べれば、将来的にこうした疾患の治療薬の開発や、高齢者の脳機能向上に役立つ可能性があるという。

研究グループの同センター神経研究所神経薬理研究部の村松里衣子部長(神経薬理学)は「アペリンは脳の外で作られている。脳の研究は脳内に特化した話が多いが、さまざまな疾患などで起こる脳と他の臓器との関係性は、非常に興味深い」と述べている。

研究グループは同センター、大阪大学、筑波大学、日本医療研究開発機構で構成。成果は米国の老化研究専門誌「ネイチャー・エイジング」に日本時間3月16日に掲載された。

関連リンク

- 国立精神・神経医療研究センターなどプレスリリース「老いた脳の修復力を回復させるメカニズムを発見」