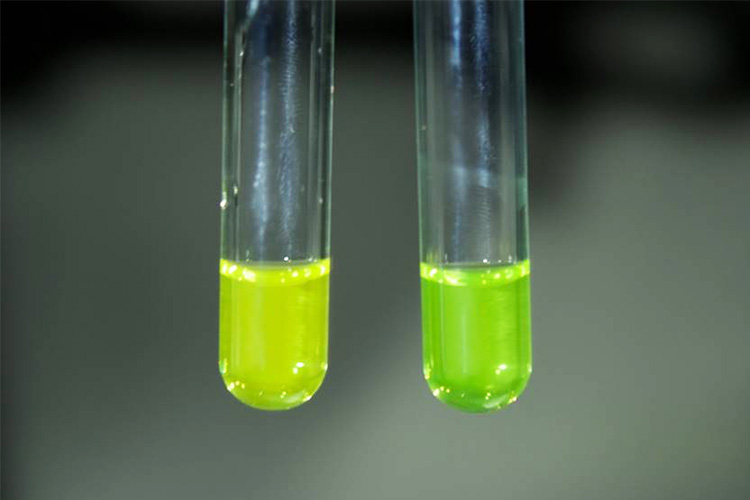

中部大学応用生物学部の大場裕一教授らの研究グループは3日、約1億年前の白亜紀にホタルが持っていたと推定される発光酵素(ルシフェラーゼ)の遺伝子配列を復元し、発光物質(ルシフェリン)と反応させて深い緑色の発光を再現した、と発表した。深緑色の発光は日本のゲンジボタルやヘイケボタルの黄緑色とは異なり、外敵に対する防御のためと考えられるという。

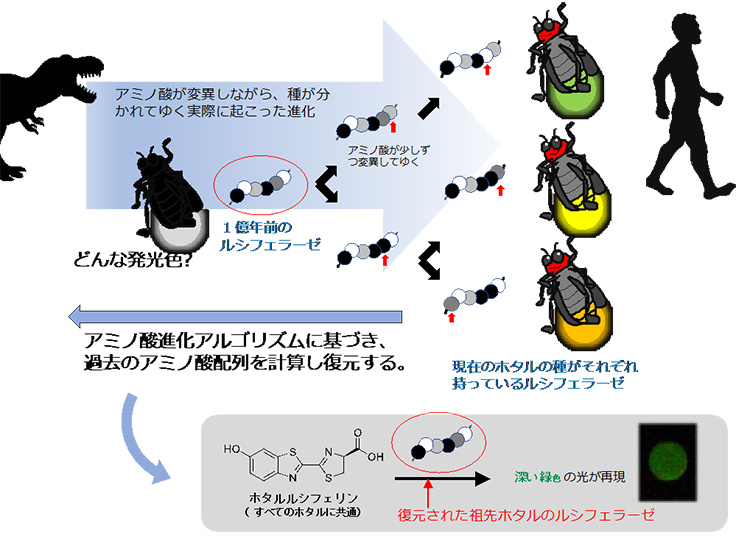

ホタルの仲間は世界で約2000種類あるとされ、発光色は緑色から黄緑色、黄色、オレンジと種によってさまざまだ。ホタルのルシフェリンは種すべてに共通であり、ルシフェラーゼのアミノ酸配列の違いで発光色が異なることが知られていた。このため、ルシフェラーゼ遺伝子については多くの研究蓄積がある。

研究グループが着目したのは、「祖先配列復元」という手法だ。アミノ酸の進化アルゴリズムに基づき、過去のルシフェラーゼ遺伝子の配列を計算した。この手法は進化生物学では以前から使われており、古代のヘモグロビンやホルモン受容体などのたんぱく質が復元されてきた。しかし、直接目で見えるような現象が再現されたのは初めてという。

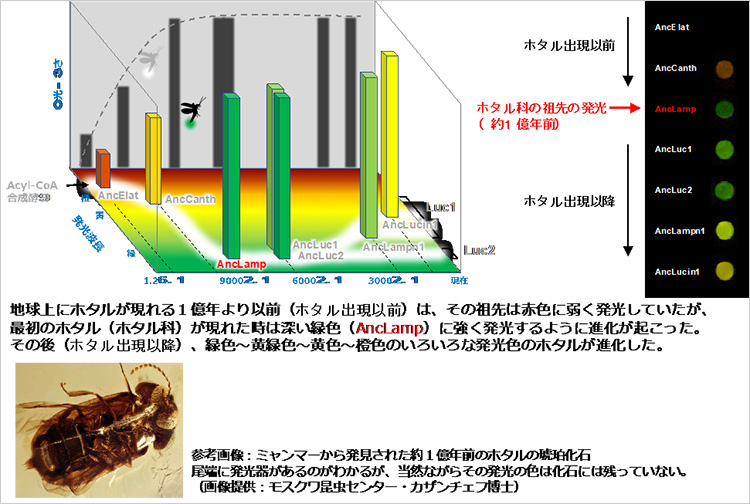

約1億年前のホタル以前のシフェラーゼ配列を復元したところ、発光は非常に弱く、色は赤だった。さらに1億年以降のさまざまな時代の配列を復元したところ、深い緑から黄色まで幅広い発光色が確認された。ホタルの仲間はこのように、赤く発光する昆虫の祖先から進化してきたシナリオが明らかになったという。

ホタルは毒を持っていて、食べるとまずい味がすることが知られている。大場教授は「深緑色は、夜行性の捕食者に対する『まずいから食べるな』という警告と考えられる。その後、発光を雌雄のコミュニケーションに使うホタルが進化して色の多様性が増した、という仮説を実証できたのではないか」と話している。

研究グループは中部大学のほか、長浜バイオ大学、鹿児島大学で構成。今回の成果は3日、米科学誌「サイエンス・アドバンシズ」(電子版)に掲載された。

関連リンク

- 中部大学プレスリリース「1億年前のホタルの光を再現 ─ 現代に甦らせた原初のホタルの光は深い緑色だった ─」