2017年に発生した「平成29年7月九州北部豪雨」で、激しい雨をもたらす積乱雲が連なる「線状降水帯」が長時間持続した主な要因は、日本海に停滞した高気圧と日射による地表面の熱だったことをシミュレーションで解明した、と九州大学の研究グループが発表した。豪雨の発生予測や防災につながる成果という。

この豪雨で線状降水帯が7月5日の昼から夜にかけ、福岡県朝倉地方に10時間以上もとどまったため、6時間積算雨量が400ミリ超の地域が東西20キロ、南北5キロの極端に狭い範囲に集中。斜面崩壊や土石流、泥流により大きな被害が生じた。線状降水帯が長時間持続し、記録的豪雨をもたらした要因はよく分かっていなかった。

九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門の川野哲也助教と川村隆一教授は高精度のコンピューターシミュレーションにより、この時の線状降水帯を再現。分析の結果、発生や持続の仕組みを次のように解明した。

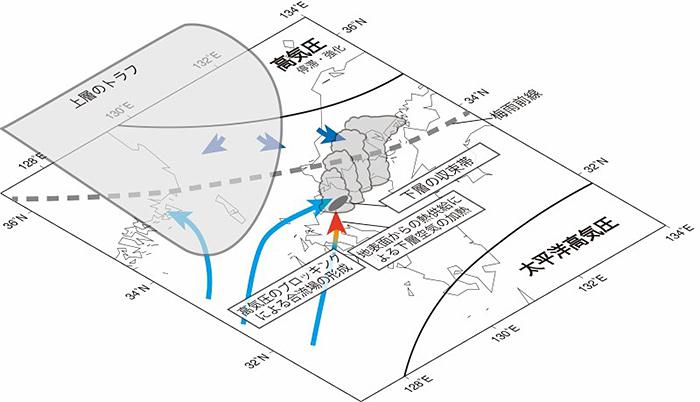

(1)九州の西から北西にかけての大気上層に気圧の谷(トラフ)があったため、九州北部で大気の上昇が起こりやすい状況にあった。下層では東シナ海から吹く南西の風によって、多量の水蒸気が運ばれていた。これらにより、九州北部は積乱雲が発達しやすい状況にあった。

(2)高気圧が朝鮮半島から日本海に進んで停滞し、発達した。このため(1)の南西の風が行く手を阻まれ(ブロッキング)、吹いていく方向が北東から南東へと変化させられた。この風は海上を通過してきたため比較的、低温だった。

(3)東シナ海からの南西の風の一部は、風向きを変えず直進して九州西部に上陸。その後、この日の強い日射による地表面の熱を受け、暖まりながら北部へと到達した。

(4)朝倉地方の大気下層で(2)の低温の風と(3)の暖かい風が合流。温度差のため、冷たい空気の上に暖かい空気が乗り上げて前線の構造を持ち、停滞する性質が強まった。暖かく湿った空気が勢いよく上昇を続けた。こうして活発な積乱雲が次々と発生し、線状降水帯が維持されて豪雨が長時間続いた。

この豪雨のシミュレーションは過去にもあったが、計算によって線状降水帯発生の約20時間前から消滅までを再現し、詳しい仕組みを確認できたのは今回が初めて。九州に豪雨をもたらす線状降水帯は、朝鮮半島付近の低気圧が関係して生じることが多いが、今回は高気圧の影響という珍しいケースだったという。

川野助教は「メカニズムの全容を解明したことで、今後の線状降水帯の予測研究の格段の発展が期待される。発生を早期に予測できるようになれば、避難などの準備時間が取りやすくなるので、防災、減災にも役立つだろう」と述べている。

成果は気象学の専門誌「ジャーナル・オブ・ザ・メテオロロジカル・ソサエティー・オブ・ジャパン」の電子版に5月12日に掲載され、九州大学が20日に公表した。

関連リンク

- 九州大学プレスリリース「平成29年7月九州北部豪雨の発生メカニズムの全容を解明」

- 福岡管区気象台「平成29年7月九州北部豪雨」