地球温暖化というと、とかく気温の上昇だけがクローズアップされがちだ。たしかに「温暖化」はするのだが、その本質は気温上昇ではない。大気中に増える二酸化炭素などの温室効果ガスが、太陽から来る熱の大気へのたまり具合を変え、大気の循環、つまり大気の大規模な流れにも変化が生まれる。それらの結果として、地上付近では気温が上がって「温暖化」し、雨の降り方も過去から現在、将来へと変わっていく。大気の状態そのものが全体的に変化してしまうのが地球温暖化だ。

気温が上昇して熱波が頻発すれば、世界中で多くの人命が危険にさらされることになる。地球温暖化でそれに劣らず怖いのは、極端に強い雨や、逆に雨が降らない日照りの期間が増えることだ。海洋研究開発機構の藤田実季子(ふじた みきこ)技術研究員らの研究グループが最近まとめた論文によれば、日本周辺の雨の降り方は、あと20年もすれば、ほぼ確実にこれまでとは変わっている。強い雨の激しさが、これまでに比べて1割増しになるという。

地球温暖化が進むと激しい雨は増え、いま降水量の多い地域ではますます降水が多く、少ない地域ではますます少なくなる——。「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の報告書などで、これまでにもそう指摘されてきた。大量のコンピューター・シミュレーションを行った結果をもとにした藤田さんらの論文では、過去に比べて気温が2度、4度上がれば雨の降り方も違ってくることが、より確実な予測として示されている。

大気はきまぐれだ。1年や2年では日本の気候は変わらない。温帯気候の日本が、ある年だけ熱帯や寒帯の気候になってしまうことはない。それなのに、年によって猛暑の夏や冷夏が現れ、激しい雨が多い年も少ない年もある。ベースとなる気候が変わらなくても、猛暑や冷夏、日々の激しい天気は「たまたま」出現する。これが大気の特徴だ。

したがって、将来、地球が温暖化して気候が変わったときの天気を予測するには、その状態に置かれた地球で、どんな天気が「たまたま」出現しやすいかを調べなければならない。極端に激しい降雨などが、どれくらい「たまたま」なのか、そして「たまたま」の度合いが現在と変わってくるのかを調べるわけだ。そのためには、温暖化した状態の地球で何度も繰り返して天気を予測計算し、たとえば100個の地球のうち何個で、どれくらいの激しい雨が記録されるかをみる。それを現在と比べる。もちろん、現在も将来も激しい雨は降るのだが、こうして両者を比べた結果、将来のほうが全体的に激しい雨が増えることがはっきりしたとき、「地球温暖化により激しい雨が増える」という確かな予測が初めて成り立つ。大量のシミュレーションを必要とするこの研究が、コンピューターの高性能化により、最近、できるようになってきた。

藤田さんらは、まだ社会が二酸化炭素を大量に排出していなかった産業革命前に比べて地球の平均気温が2度上がったとき、降水がどう変化するかを調べた。「2度」といえば、2015年のパリ協定で地球温暖化を抑制する目標として掲げられた注目の数字。だが現実には、二酸化炭素を削減する努力をしてもしなくても、2040年前後に、いったんは気温が2度くらい上昇すると予測されている。つまりこれは、20年後にほぼ確実にやってくる「近未来」の天気の話だ。

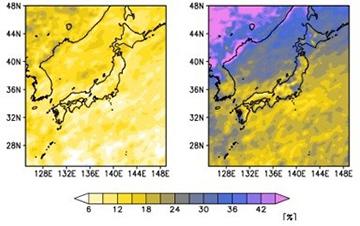

気温が1度上がると、大気が含むことのできる水蒸気の量は7%増える。だが、近未来の日本周辺では、暑い日に降る強い雨は、水蒸気の増加分に比例して強くなるのではなく、これを上回って強くなることがわかった。この研究で再現した計算上の日本列島では、20世紀後半くらいに降っていたもっとも強い雨は、1日あたり60〜150ミリくらいだった。その雨量が、2040年前後の近未来には全体的に1割以上も増えていた。強い雨が、もっと強くなるということだ。地球温暖化を抑制する対策をとらず、今世紀末に気温が4度上がってしまうと、この増加分は2割前後に達する見通しになった。

短時間に降る強雨がさらに激しくなる度合いは、夏などの暑い日に大きかった。強い雨の1時間あたりの雨量は、1日の平均気温が14度くらいの日を境に、それより暑い日は激しさを増し、低温の日には逆に激しさが減る傾向にあった。

また、世界的に、雨が降らいない日の連続日数が長くなっていく傾向もみられた。「降らないときは降らず、降るときは激しく降る」という降り方が、日本も含め、将来の標準形になっていくことが、今回の計算で改めてはっきりした。

ときに大きな災害をもたらす集中豪雨は、山や谷などの小さな地形が原因となる狭い局地的な現象であることも多い。研究グループの海洋研究開発機構気候変動適応技術開発プロジェクトチーム、渡辺真吾(わたなべ しんご)プロジェクト長代理によると、この日本周辺のシミュレーションでは、20キロメートル四方を一つの単位として計算しているため、こうした小さな地形は考慮されていないという。その意味で、今回の研究は日本周辺をおおまかにみた場合の平均像だが、大気は、ちょっとした状況の変化が大きな違いに増幅される「カオス」としての性質をもっている。「強雨の激しさの1割増し」は、20年後にやってくる。「たかが1割」ではなく、すぐそこに迫る危機だと思ったほうがよいのかもしれない。

関連リンク

- 海洋研究開発機構などプレスリリース「近未来気候でも豪雨はより強くなり連続無降水日は増加する」